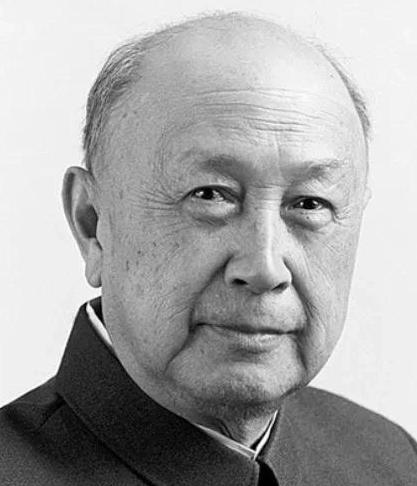

晚年的钱学森整日躺在床上,很少说话,家人都以为他得了老年痴呆,于是找来医生检查,医生询问:“钱老,100 减 7 等于几?” 谁料,钱老听后怒声呵斥道:“你知道你问的是谁?我是大科学家钱学森!” 没想到,这句话却引得众人哄堂大笑。 那笑声里没有半分戏谑,倒像是积压已久的担忧突然找到了出口 —— 原来那个曾在黑板前推演导弹轨迹、三天三夜不合眼的大脑,依旧清醒如昨。 笑声未落,钱学森却已重新闭上眼,枯瘦的手指在被单上轻轻摩挲,像是在触摸那些看不见的公式。家人都知道,这是他沉浸在思考中的样子。 早在 1955 年,刚从美国归来的他也是这样,在简陋的办公室里对着一堆外文资料出神,突然拍着桌子说:“导弹的射程公式可以这样简化!” 那时的他,西装口袋里总装着半截铅笔,随时准备记下闪过的灵感。 谁也没想到,这位曾让美国海军次长惊呼 “一个人能顶五个师” 的科学家,晚年竟会被这样的问题困扰。1994 年查出膀胱癌后,手术虽然成功,却像抽走了他身体里的精气神。 腰椎的骨刺让他连坐直都成了奢望,每次翻身都疼得额头冒汗,可只要助手念起最新的航天期刊,他总能精准指出某段论述的疏漏。 有次听到 “空间站对接技术” 时,他突然睁开眼:“轨道参数的误差不能超过 0.5 秒,你们算过吗?” 声音不大,却带着不容置疑的专业底气。 这种 “反差” 在晚年时常出现。有回护理人员给他喂饭,他盯着勺子里的粥发呆,半晌才说:“这米粒的运动轨迹,其实是布朗运动的宏观体现。” 弄得年轻人哭笑不得。 可当国防科工委的同志来请教 “高超音速飞行器” 的难题时,他却能清晰回忆起 1940 年代在加州理工学院做的激波实验,连数据小数点后两位都记得分毫不差。 家人最初的担忧并非没有缘由。那些年他话越来越少,常常对着窗外的白杨出神,一看就是一下午。 有次小孙女凑到床边问:“爷爷,您在想什么?” 他缓缓转过头,眼神里带着一丝遥远:“在想当年戈壁滩上的风,比这窗外的烈多了。” 1960 年第一枚导弹发射时,狂风卷着沙砾打在观测棚上,他却盯着仪表盘上跳动的数字,连眼镜被吹歪了都没察觉。那种全神贯注,和晚年卧床时的沉默,其实是同一种状态 —— 心早已飞到了另一个维度。 医生后来在病历上写道:“受试者认知功能完好,情绪反应与身份认知高度一致。” 这份报告被小心翼翼地收在档案袋里,旁边放着他 1956 年起草的《建立我国国防航空工业的意见书》,字迹遒劲有力,与晚年颤抖的笔迹形成鲜明对比。可字里行间的使命感,却如出一辙。 1999 年授勋那天,家人把 “两弹一星” 功勋奖章的复制品放在他枕边。他用手指轻轻拂过奖章上的星芒,突然说:“当年我们在酒泉,连像样的计算机都没有,全靠算盘打数据。” 护理人员这才明白,他不是不说话,只是那些与导弹、卫星、戈壁滩相关的记忆,早已成了他生命的一部分,不需要时时挂在嘴边。 最后的几年,他的视力模糊到看不清报纸,就让助手把重要的段落念给他听。听到新能源汽车的发展瓶颈时,他会喃喃自语:“储能问题不解决,永远是瓶颈。” 听到西北荒漠化治理的报道,又会叮嘱:“要结合当地的气候数据,不能蛮干。” 这些零散的想法被助手一一记下,后来竟整理出二十多份建议,每一条都透着科学家的严谨。 2009 年冬天,北京下了场大雪。弥留之际,他的意识时而清醒时而模糊,嘴里反复念叨着 “推力…… 轨道……” 家人知道,他又回到了那个激情燃烧的年代。 整理遗物时,人们在他枕下发现一本翻烂的《工程控制论》,书里夹着一张泛黄的照片:年轻的他站在加州理工学院的实验室里,笑容明亮,眼神里满是对未来的憧憬。 如今,在中国航天博物馆的展柜里,那枚功勋奖章与 1994 年的体检报告复印件并排陈列。 参观者总会被那句 “我是大科学家钱学森” 打动,讲解员会笑着解释:“钱老不是在生气,他只是在用一生的骄傲告诉你,真正的科学家,哪怕到了生命尽头,头脑里的星辰大海也从未熄灭。”