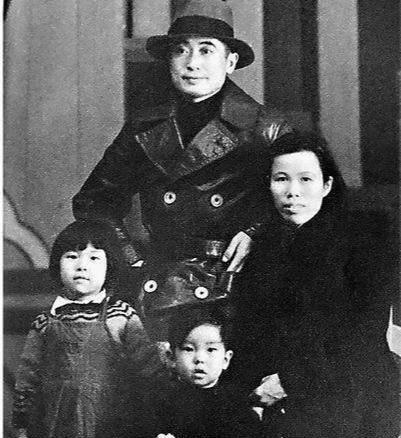

青年将军戴安澜精忠报国战死在异国他乡的沙场,留下妻子为他坚守余生完成遗愿,四个儿女皆培养成才。 戴安澜1904年出生在安徽无为县一个普通农家,家里穷得叮当响,父母却咬牙供他读书。他六岁进私塾,别的孩子玩泥巴,他埋头抄书,练得一手好字。后来考进南京安徽公学,书读得扎实,眼界也宽了。那时候军阀混战,全国乱糟糟,孙中山的革命思想点燃了他的热血。1924年,他跑去广州考黄埔军校,笔试答得头头是道,体能测试跑得满头大汗,总算挤进第三期学员。1926年毕业,他分到国民革命军当排长,扛着枪上了北伐战场,年纪轻轻就显出几分硬气。 北伐打完,他按父母安排,娶了同村的王氏姑娘。王氏没读过书,连名字都没有,干农活晒得皮肤黝黑,站在戴安澜身边总有点抬不起头。戴安澜不嫌弃,给她取名王荷心,意思是像荷花一样干净。他还抽空教她识字,教她写自己的名字。一年后,王荷心能写简单的信,字歪歪扭扭,但总算能和丈夫通信了。1927年,长子戴覆东出生,戴安澜在外打仗,没能回去,收到孩子的照片,激动得给儿子取名“覆东”,盼着将来打败日寇。 后来几年,王荷心又生了两个儿子和一个女儿,分别叫戴靖东、戴澄东、戴藩篱,名字里都带着抗日的期盼。家里的日子温馨,戴安澜把妻子的名字改成王荷馨,寓意一家人温暖和睦。 王荷馨操持家务,里里外外一把抓,伺候公婆,带四个孩子,累得人老得快。外人来家里,瞧她穿着粗布衣,还以为是雇来的帮工。戴安澜却总正儿八经地介绍,这是他妻子。王荷馨虽不善言辞,但丈夫的尊重让她心里有了依靠。戴安澜忙着军务,常年不在家,家里全靠王荷馨撑着。孩子们的衣服破了,她一针一线缝好;地里的活重,她挽起袖子干到天黑。日子虽苦,家里的气氛却从没冷清过。 1942年,抗日战争到了最吃紧的时候,戴安澜被派到缅甸,带着第五军第200师当远征军的先锋。缅甸那地方,热得像蒸笼,雨林里全是泥泞,蚊子嗡嗡叫,部队走得艰难。戴安澜带着8000人,在同古跟日军第55师团2万多人硬碰硬。战斗打得天昏地暗,他亲自指挥,带着士兵守住阵地,干掉五千多敌人,创下远征军第一场大胜仗。 可好景不长,战局变糟,远征军得撤退。1942年5月18日,郎科突围战中,戴安澜带着部队往前冲,自己却中了枪,肚子被打穿,血流了一地。战友把他抬到树下,临时医站没啥药,天气又热,伤口感染化脓。他咬着牙写下遗书,交代妻子好好带孩子,牢记国耻。5月26日,他在缅北茅邦村咽了气,年仅38岁。战友拼死把他的遗体背回边境,火化后把骨灰交到王荷馨手上。 王荷馨接到丈夫的骨灰盒和遗书,哭得昏天黑地,几次晕过去。清醒后,她擦干眼泪,决定把丈夫的遗愿扛在肩上。她把抚恤金全捐出去,在家乡建了安澜高级职业技术学院,专门培养技术人才,替戴安澜完成他想为国家多做贡献的心愿。家里没钱,她就去种地、织布、干零工,手上磨出厚厚的茧子。四个孩子还小,她省吃俭用,硬是供他们读书。晚上她点着油灯,教孩子认字,检查他们的作业。孩子们的鞋穿破了,她就用旧布头缝新鞋,舍不得花一分多余的钱。 王荷馨的日子过得苦,但她从没想过改嫁。她常跟孩子们说,父亲为国牺牲,他们得争气,不能给他丢脸。长子戴覆东读书刻苦,后来当了工程师,参与修桥铺路,汗水洒在工地上。次子戴靖东当了老师,站在讲台上教书育人,学生满天下。三子戴澄东学医,进了医院,天天忙着救人。女儿戴藩篱也当了老师,操场上带着学生跑步,嗓子喊得沙哑。四个孩子各有出息,在国家需要的岗位上发光发热,没一个掉链子。 王荷馨老了,身体也不好,但她还惦记着安澜学院的事儿。学院刚建好那会儿,她亲自去工地帮忙,搬砖运土,累得满头大汗。后来学院办得有声有色,培养出一批批技术骨干,她听说后,脸上总算有了笑模样。1982年,王荷馨去世,享年76岁。儿女们按她的遗愿,把她葬在戴安澜墓旁。墓地周围松柏常青,墓碑上刻着两人的名字,像是诉说着这对夫妻的忠义与坚守。