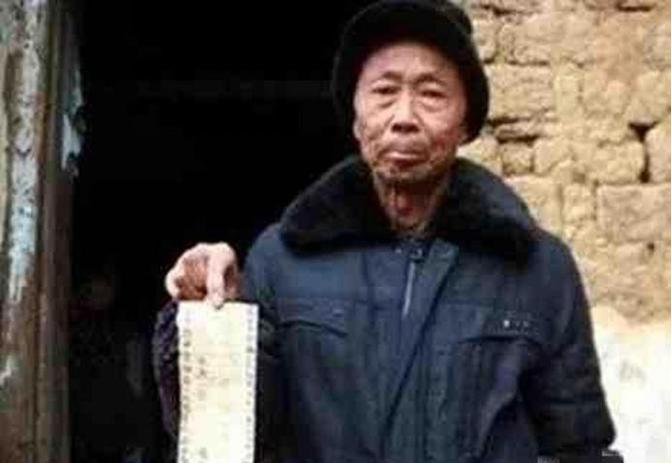

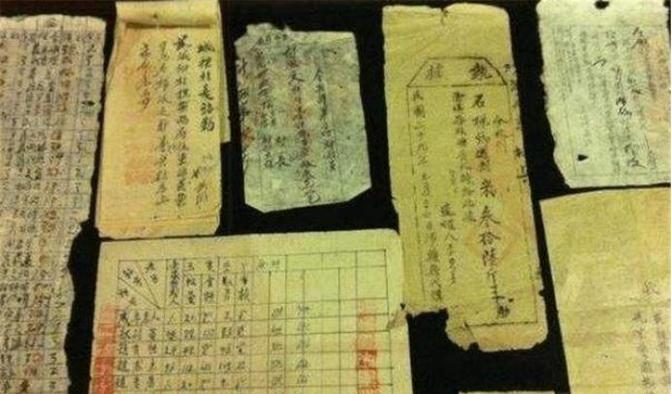

“红军欠了我父亲400大洋,现在可以还给我们杨家了吗?”在孝感市人民政府,一位衣着褴褛的大爷拿着一张已经泛黄的旧纸条,敲开了当地领导的办公室大门。 红军欠了我父亲400大洋,现在可以还给我们杨家了吗?”在孝感市人民政府,一位衣着褴褛的大爷拿着一张已经泛黄的旧纸条,敲开了当地领导的办公室大门。 一个八旬老人,手持一张上世纪三十年代的旧借条,走进政府大楼求助。这张纸记录了祖辈捐助红军的四百块大洋,如今家庭穷困潦倒,他能否要回这笔钱?事情会怎么发展,政府又会给出什么答复?一切从这里开始揭开。 杨长银是湖北孝昌县金盆村的普通农户,早年靠耕田和买卖粮食攒下一些家底,到三十岁时已有几亩地和一间房子。1930年,红军部队路过村庄,杨长银看到部队缺吃少穿,就拿出自家三百块大洋,又从邻居朋友那借来一百块,总共四百块交给部队。部队坚持开具借条,长约十二厘米宽五厘米,落款是红一军第一师第七大队孝感县特务营第一分队。杨长银一生继续务农,晚年把借条交给儿子杨文顺,叮嘱作为家族对国家的贡献证据。 杨文顺接手借条后,也在村里劳作,年轻时帮父亲管地,婚后生子,包括杨明荣,教他们种田技能。杨文顺没用过借条,去世前才传给杨明荣。杨明荣生于三十年代,幼年放牛捡柴,长大后插秧收割,娶妻生子,日子勉强过得去。中年时他砍竹卖钱补贴家用,双手长满老茧。老年后身体衰弱,家庭负担重,妻子得病需大量医药费,他卖农具借债仍不够用。杨明荣把借条藏在铁盒里,从没想过求助,直到生活没法维持。 其实,杨家三代人就这样一代代传着这份借条,它不光是钱的事儿,更像一种对过去的记忆。杨长银当初捐钱时,部队感动得不行,但坚持写条子,就是为了讲信用。杨文顺和杨明荣都没把这当回事儿,只当成家传的东西。到了杨明荣这儿,日子真过不下去了,才不得不拿出来。说白了,这家人骨子里还是老实巴交的农民,靠双手吃饭,从不张扬。 2015年初,杨明荣带着那张1930年的借条去孝感市人民政府求助。借条纸张泛黄,长十二厘米宽五厘米,字迹标注借款四百块大洋。他解释这是祖父杨长银主动捐助红军,从没想回报,现在家庭穷困,妻子生病借债无门,只能凭此前来。工作人员接过借条查看,不敢马上给钱,就向上级汇报。 领导指示先核实真伪,工作人员拍照记录借条细节,联系档案部门初步比对。杨明荣等候期间,政府没立即答复,让他回家等待。整个求助过程,杨明荣强调借条真实,不会编造欺骗。工作人员汇报后,决定多方调查以确认事实。 说起来,杨明荣去政府时,日子已经到头了。借条上的字虽模糊,但部队落款清楚,这事儿牵扯到历史,得仔细查。政府那边也认真,不随便给钱,先确认再说。这反映出基层办事的谨慎,避免出错。杨明荣一家等得着急,但也没办法,只能盼着结果。 领导下令核查,工作人员把借条照片发给党史专家,专家翻阅旧档案,比对红一军记录,确认落款单位是1930年在孝昌县的分队。调查小组去金盆村走访邻居老人,记录他们回忆杨长银筹钱捐助的事儿。小组还查县志和军史资料,逐步验证借款真实。 核查完,孝昌县政府开会决定,按1930年大洋购买力折算,给杨明荣四万元补偿。发放那天,杨明荣签字领取,政府建议把借条移交文物部门,他同意完成交接。这笔钱用于妻子医疗,家庭压力减轻。 杨明荣后来在村里过余生,子女继承家业,生活稳定。借条保存在博物馆,作为军民联系的文物。杨明荣去世后,家族保留这段记忆。 话说回来,这事儿告诉我们,历史债务有时真能兑现。杨家从捐钱到求助,跨越几十年,政府给补偿也算讲道理。现实中,这样的老故事不少,你家有类似经历吗?欢迎在评论区分享你的看法,说说对这种军民情的想法,或许还能聊聊怎么传承这些记忆。

![我感觉现在人都太难了[哭哭]我家房子租给了40多岁的中年夫妇,男的在工地上当](http://image.uczzd.cn/14362351861801982339.jpg?id=0)