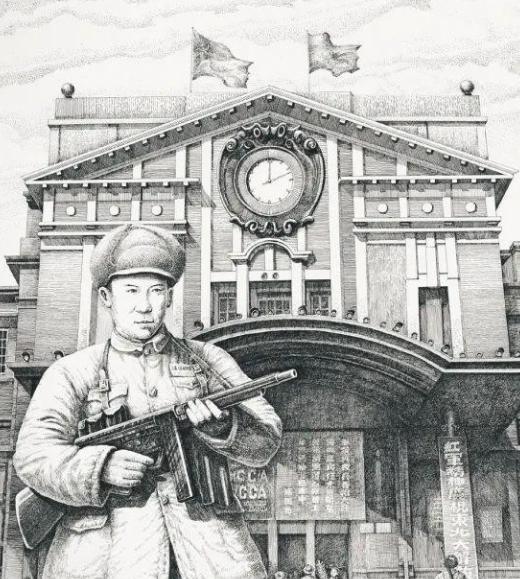

1949年10月,5个美国人打晕我国人民,毛主席得知后,如何处理? “1949年10月13日上午八点半,你听说了吗?美国人在沈阳又闯祸了!” 运煤工人老李冲着同伴喊了一句。就在这句惊呼传遍工棚时,一个牵动中外舆论的案件已经悄然走向公开舞台。 抗美援朝尚未爆发,新中国的国徽墨迹未干,沈阳街头却出现了刺眼的场景:55岁的工人姬玉衡被五名美国侨民轮番殴打,头部重创,昏迷送医。打人者当中不仅有前美国驻沈阳总领事瓦尔德,还有其随员、翻译、会计等人。案情一曝光,东北解放区的无线电广播整整滚动播报了三天,街头巷尾议论声此起彼伏。 姬玉衡是谁?他不过是为谋生计受聘于原美侨院的普通维修工。9月末,他被勒令独自凿除一根老旧水泥柱。半日劳作后,他提出“能否换人轮班”的朴素请求,却换来“拒绝执行命令,立即解雇”的冷冰冰通知。失去生计已经够难,讨要薪金又遭暴揍,这口气换成谁都咽不下。 沈阳市公安局在受报仅八小时后建档立案,理由简单:“新中国的土地上,任何外国人如若触犯刑律,一体平等。”可现实没这么简单。瓦尔德等人在战前曾享受领事豁免权,一纸条约就能让旧政府束手无策。如今政权更迭,法律仍须落地,众人最关心的是:人民政府敢不敢动他们? 1949年10月16日,沈阳市人民检察署正式发布逮捕令。当天黄昏,五辆吉普围住美侨院侧门。士兵持证件入内,瓦尔德被按在墙角时,仍以生硬的中文反复嚷嚷:“我是外交官!你们无权!”押解车驶出胡同口,路人高声拍掌,一句“这回真像话”透着爽快。 消息连夜电报至北平。17日晚,中央书记处例会上,毛主席翻阅简报后说了一句:“假使不依法惩办,他们还以为1945年的军舰炮口仍对准我们。”会上拍板:全案交法院独立审理,任何人不得私下干预,但必须保证公开旁听,让群众明白法条的威力。 沈阳市人民法院随即贴出公告,“涉外刑事案公开开庭”,听审名额供工会、妇联、新闻记者报名。20日上午八点,寒风里排队的市民足有两条街长。许多人掂着饭盒,表情里既有好奇,也有“看咱新政权底气”的认真。 庭审第一天,检察官出示医师鉴定——蛛网膜下腔出血,脑震荡;再摆出现场工友证言、血迹衣物和楼梯口木制护栏的断裂段。瓦尔德原本指望“言语不通”打马虎眼,却没想到法院请来三名翻译对照记录。面对铁证,他的话越说越乱:“推搡而已……是他自己不慎滑倒……”台下传来窃笑。 有意思的是,法官并未立刻宣判,而是休庭两日,把双方过往雇佣合同、工资流水全部调档。目的很明白:让量刑依照中国法律,而不仅是一次舆论表态。22日下午再次开庭,法官引用《惩治反革命条例》和《中央人民政府最高人民法院暂行组织法》:“被告人殴打工人,致人重伤,根据刑法相关条款,构成故意伤害罪。”同时补充道:“在中华人民共和国地域,外国籍被告不享有刑事豁免权。”全场鼓掌,掌声持续了整整半分钟。 最终判决:瓦尔德有期徒刑一年,缓刑驱逐;其余四人刑期三月至六月不等,出狱后立即限期离境。有人觉得量刑偏轻,旁听席上一位铆工喊:“就这?!”可紧跟着的一纸行政命令让质疑声骤停——所有人在押期间须参加劳动改造,每日八小时,拆除战争遗留暗堡。对1949年的美国人来说,这比禁闭更难接受。 押送出法院门口的瞬间,瓦尔德回头看了看人群。多年以后,一位旁听的记者回忆,当他听见身后有人用东北口音低低嘀咕:“莫欺人太甚”,那一刻才真切感受到旧时代的大门被彻底关上了。 毛主席怎么评?他给东北局去了份不到百字的书面批示:“庭审公正透明,群众满意即可。勿因国际压力而退让。”这八个字——“公正透明,群众满意”后来成了全国涉外案件的指导原则雏形。试想一下,刚成立的共和国若在第一起涉外案件上退缩,谈何平等外交? 值得一提的是,“瓦尔德事件”在西方媒体上掀起不小波澜。《纽约先驱论坛报》曾以整版文章质疑“共产新政权滥用司法”,而同时期的伦敦《泰晤士报》却引用公开判决书,承认“程序合法,证据完备”。两家报纸截然不同的立场,恰好映照出当时世界对新中国的陌生与好奇。 国内层面,这起案件带来的意义更直接。第一,全国总工会顺势推动“保护工人合法权益条例”草案;第二,外交部在1950年初对外明确:“外国人在华电台须经人民政府登记审批”,堵住了旧租界时代的特权漏洞;第三,一批侨居在沈阳的外籍雇主主动为本国员工上交税单,生怕“瓦尔德第二”降临自己头上。 时隔多年再看,很多细节仍耐人寻味。比如,当时庭审记录使用的是白纸黑字的繁体竖排本,多处空格用手写“诉讼参与人签名”,体现过渡时期的档案风格;再如,姬玉衡后来被安置到市政工程队,月工资提高到五万元(旧币),在工友眼里,这是一份体面且有保障的新工作。 不得不说,人们记住的不只是那几记拳脚,而是共和国对于“平等”二字的守护。外侮在前,理直气壮;法律在手,程序正义。