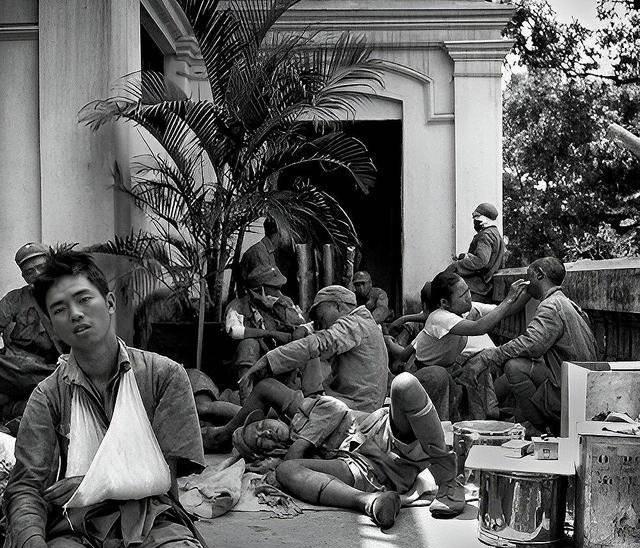

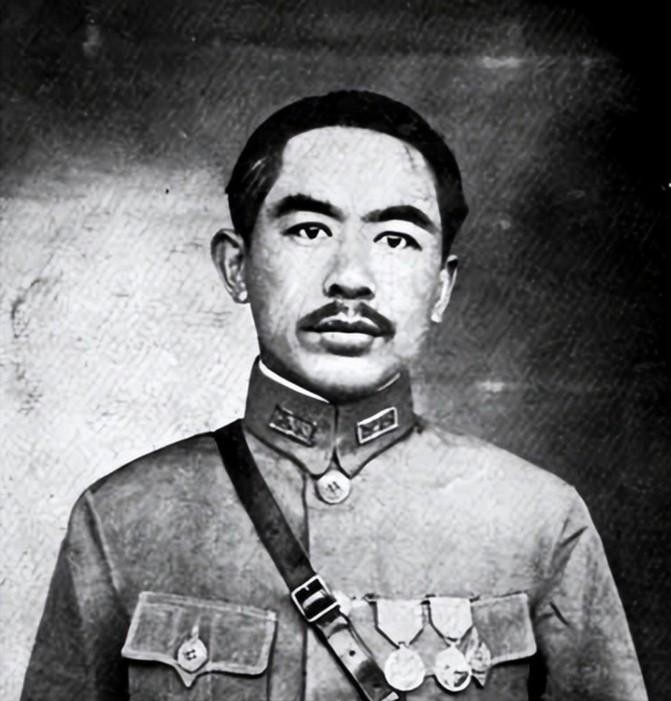

关于台湾的讨论,是时候调整一下焦点了。停止使用“收复”或者“回归”这样的词,关于台湾的叙事,我们得彻底改写。按中国的法律看,台湾早在1945年就从日本手里回来了。所以现在,我们和台湾要处理的,完全是内部事务,哪有什么“失地”要复归?这种认知上的根本转变,才是理解两岸关系的关键所在。 每次谈论台湾问题的时候,越来越多的人开始意识到,有些词用起来其实已经不太准确,甚至可能引起误解。 比如“收复”和“回归”这两个词,过去常常出现在一些公开表述或者媒体报道中,但现在看来,用它们来形容两岸关系,其实并不太合适。 这不是抠字眼,也不是文风上的讲究,而是有明确的历史背景和法律逻辑支撑的。 简单说一句:台湾不是一个“曾经脱离中国、现在要夺回来”的地方,而是从头到尾就是中国的一部分,两岸之间是中国的内政问题,而不是“国家之间”的关系。 要说台湾问题的根源,其实并不是近几十年的事情。 往前翻,早在中国古代的历史记录中,台湾就是中国的一部分。 早在三国时期吴国学者沈莹在他的著作《临海水土志》中,就提到了“中国”这个称呼。 这说明在那个年代,中国人对自己土地的归属和边界已经有了清晰的认识。而在那本书中提到的地区范围,也涵盖了东南沿海及附属岛屿。 进入清朝,1684年清政府在台湾正式设立“台湾府”,并纳入福建省行政体系。 这是中国中央政权第一次在台湾设立正式的行政机构。 清代的《大清会典》《清实录》以及地方志中,都对“台湾属中国”这一点有详细记载,用词明确,从未含糊。 很多人小时候学历史,都听过“郑成功收复台湾”的故事,但可能对细节印象已经模糊了。 实际上,那是一次实打实的反侵略斗争。 1661年,郑成功率军渡海东征,目标就是把当时盘踞在台湾的荷兰殖民势力赶出去。战斗历时数月,不少台湾本地百姓主动加入支援,有人送饭,有人带路,还有人直接参加战斗。 他们不是被迫的,而是把“赶走外来者、守护家园”当成自己的责任。 所以说,台湾归属中国,并不只是朝廷命令下达、地图上画了条线这么简单,而是无数百姓用行动做出的选择。那时候“独立”两个字,对普通百姓而言根本没意义,更不是他们的心声。 但到了1895年,清政府因甲午战争战败,被迫签下丧权辱国的《马关条约》,将台湾“割让”给日本。 从那一刻起,台湾人民开始了长达50年的殖民统治生活。 语言被改,教育被改,连姓氏、风俗也被压制。 在这段期间,台湾人多次组织反抗,从义勇军到学生运动,都反映出他们不认同“日本统治”的事实。 到了1945年,二战结束。 根据《开罗宣言》《波茨坦公告》等战后国际文件,日本作为战败国被迫归还在战争中非法占领的土地,台湾正式回归中国。 中国政府随后接管台湾,全岛恢复中国行政统治,举办了正式的受降仪式,这一切都有详细的档案和影像资料作证。 再后来,1971年,联合国大会通过了2758号决议,明确恢复中华人民共和国在联合国的合法席位,并确认世界上只有一个中国,台湾是中国的一部分。 这项决议不仅是国际共识的体现,更是对中国主权的正式认可。 可以说,从历史文献到官方记录,从百姓自发抗争到国际法理支持,台湾从来都不是“独立国家”。 现在两岸的问题,不是“谁归谁”的外交议题,而是中国自己要解决的内部事务。 按理说,台湾问题属于中国的主权事务,本来是两岸之间的事情,外部国家本不该插手。 但现实情况是,以美国为代表的一些西方国家,总是对这件“家务事”表现得格外积极,甚至可以说是横加干涉。 他们一边口头上声称“一个中国”政策不变,一边却不断加码对台支持。 这些举动的真正目的,并不是为了台湾的“安全”,而是试图将台湾问题“国际化”,把中国的内政问题包装成“国际关注议题”,借此牵制中国的发展步伐。 大陆方面并没有对此保持沉默,而是旗帜鲜明地回应:台湾问题纯属中国内政,任何外部势力的干预都是对中国主权的挑战。 针对美台互动升级,大陆也做出了多次反制措施,比如暂停部分对台产品出口、限制企业合作、实施经济制裁,并通过环台军演等方式表明强硬态度。 本是一场可以在“家门口”慢慢解决的家庭矛盾,因为外人的不断插手,逐渐演变成了一场牵动亚太地区乃至全球格局的复杂博弈。 这让问题的解决更加棘手,也让外界的关注和紧张情绪持续升温。 台湾的未来走向,最终就看这场“家事”怎么收场。 在外部势力搅局、内部认同分歧越来越大的背景下,如何在法理的确定和现实的拉锯之间找到平衡,这就是这场未完待续“家事”留下的最终疑问。