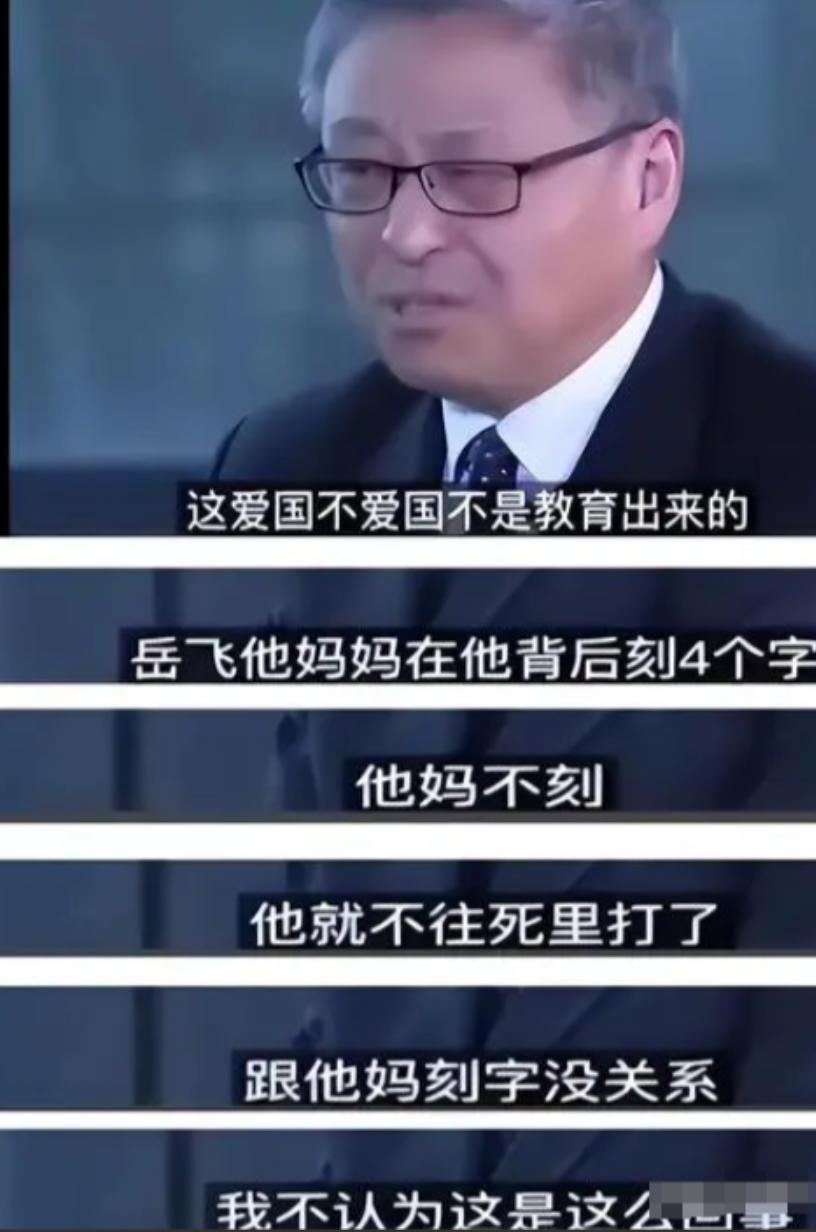

清华教授阎学通:“我现在特别不同意搞什么爱国主义教育,这爱国不爱国不是教育出来的,岳飞他妈妈在他背后刻了四个字,他就能打仗了?如果他妈妈不刻字的话他就不往死里打了吗?这跟刻字有什么关系?” 说实话,阎教授其实是把复杂的事儿想得太简单了,咱先不说岳飞到底为啥那么拼命打仗,就说这教育,它从来就不是刻个字、讲个道理那么简单,它是从小到大、从里到外慢慢渗进人心里的。 岳飞生活在什么样的环境里?那时候的私塾先生教的是忠孝节义,家里长辈讲的是精忠报国的故事,连村头的说书人都在唱杨家将、呼家将。这些都是教育的一部分啊! 岳母刺字不过是把大家心里都明白的道理,用更显眼的方式刻在了孩子身上。就像现在家长教孩子别闯红灯,道理说了一百遍,孩子可能记不住,但亲眼看到闯红灯出车祸的场面,他一辈子都忘不了。教育就是这样,得靠各种方式反复敲打,才能让人把道理变成行动。 阎教授还说,爱国就像孩子爱父母,是天生的,不需要教。这话乍一听挺对,哪个孩子不疼自己爹妈?可现实里为啥还有那么多不孝子呢?你看那些被宠坏的孩子,爹妈把心掏出来给他,他还觉得爹妈欠他的。 这说明啥?爱不是天生就有的,是需要引导和培养的。国家也是一样,你得让孩子知道国家为他做了啥,他才能知道该咋回报。 就拿现在的孩子来说,从小在学校学历史,知道咱中国从挨打受气到站起来有多不容易;看国庆阅兵,知道解放军叔叔有多辛苦;听长辈讲过去的苦日子,知道现在的好日子咋来的。这些都是教育,都是在教孩子爱国。 有人可能会说,那清华北大的学生都是高材生,还需要教爱国吗?阎教授就是这么想的,可他忘了,学问高不等于品德好。 你看那些拿着国家奖学金出国留学,最后却帮着外国人对付中国的人,他们缺的是知识吗?不,他们缺的是对国家的感情。 教育就是要在他们心里种下一颗种子,让他们知道自己是中国人,根在中国,不管走到哪儿都不能忘了本。就像过去清华的老校友,两弹一星的元勋们,他们哪个不是在学校里接受了爱国主义教育,才愿意把一辈子都献给国家? 阎教授还说,环境好了自然就爱国,环境不好就不爱国。这更是胡扯。方志敏在监狱里写《可爱的中国》的时候,旧中国又穷又弱,被外国人欺负得抬不起头,按他的说法,那环境够差了吧? 可方志敏还是爱得死心塌地,为啥?因为他知道,国家再穷再弱,也是自己的家,自己不心疼,难道指望别人来心疼? 现在有些年轻人,稍微遇到点不如意就抱怨国家这不好那不好,却不想想自己为国家做了啥。这就是教育没跟上,让他们只看到国家的不足,却没看到国家为了变好付出了多少努力。 再看看别的国家,哪个不搞爱国主义教育?法国的小学生每天都要学唱国歌,阿根廷的学校把独立日当成大事儿来庆祝,白俄罗斯满大街都是英雄雕像。 这些国家都知道,爱国不是天生的,得靠一代又一代地教。咱们中国更不用说了,从《爱国主义教育实施纲要》到《爱国主义教育法》,国家为啥要费这么大劲?就是因为知道教育的重要性。 有人可能会说,教育要是没用咋办?那你看看那些没受过教育的人,他们可能连国旗都不认识,连国歌都不会唱,你能指望他们有多强的爱国心?反过来,你看那些受过良好教育的人,他们知道国家的历史,了解国家的文化,更愿意为国家出力。 就像这次疫情,那么多医生护士、科研人员冲在前面,他们为啥这么拼命?除了职业责任,不就是因为心里有对国家和人民的爱吗?这种爱,就是从小到大的教育给他们种下的。 阎教授的问题,出在把教育想得太窄了。他以为教育就是课堂上老师讲、学生听,其实教育无处不在。你看电影《长津湖》,那是教育;参观烈士陵园,那是教育;甚至刷手机看到抗洪救灾的新闻,那也是教育。 这些都是在告诉我们,国家是啥,我们该咋爱它。就像种树,你得天天浇水施肥,树才能长大,要是不管不问,再好的苗子也得枯死。 最后咱得明白,爱国不是口号,是实实在在的行动。教育就是要让这种行动变成习惯。你不乱扔垃圾,是爱国;你努力工作,是爱国;你在国外维护国家形象,也是爱国。 这些事儿看起来小,但都是教育的结果。要是人人都觉得爱国不需要教育,那国家靠啥凝聚人心?靠啥抵御外敌?靠啥实现伟大复兴? 阎教授的话,听起来洒脱,实际上是在推卸责任。教育不是万能的,但没有教育是万万不能的。岳飞的故事告诉我们,爱国需要榜样、需要环境、需要引导,而这些,都离不开教育。 咱老百姓不懂得啥大道理,但咱知道,一个连自己国家都不爱的人,走到哪儿都不会被看得起。所以,爱国主义教育不是多此一举,而是必须要做,而且要做得更好。