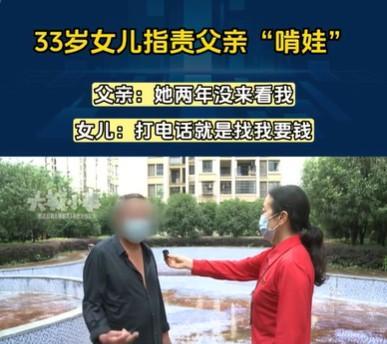

婆婆给儿媳发工资? 家庭贡献不该用“工资思维”衡量 一、“工资论”背后:家庭角色的错位认知 当讨论“婆婆该不该给儿媳发工资”,本质是把家庭关系套上“雇佣逻辑”。儿媳操持家务、带娃,是为经营家庭,不是“给婆婆打工”;婆婆若把儿媳付出当“雇佣劳动”,儿媳也会把对家庭的投入当“计件工作”,亲情纽带会被“工资计算”切割得七零八碎。 二、家庭贡献:本就是“情感交换”,而非“薪资交易” 婆婆帮衬带娃、儿媳照顾老人,是家庭内部的“情感互助”。婆婆心疼儿媳上班辛苦,主动分担家务;儿媳感恩婆婆付出,耐心陪婆婆唠嗑,这是“你为我撑过生活的难,我为你暖养老的寒”。用“工资”给家庭贡献标价,会让“互助”变“交易”,比如婆婆算着“给了工资,儿媳就得24小时待命带娃”,儿媳想着“工资这么少,凭啥多干活”,温情土壤里会长出计较的杂草。 三、丈夫的“责任补位”,比“工资”更关键 很多“工资争议”,暴露的是丈夫对家庭责任的“缺位”。若丈夫总说“我妈给你发工资,你多干点”,却不参与家务、带娃,家庭会变成“儿媳给婆婆打工,丈夫当监工”的畸形模式;但丈夫主动和儿媳一起规划家庭分工——两人轮流做饭、共同带娃,让婆婆适当休息,同时给婆婆情感关怀(陪婆婆旅游、给婆婆买礼物 ),家庭的“情感循环”才健康,没必要用“工资”扭曲关系。 四、家庭“价值坐标系”:重构理解,跳出工资陷阱 家庭里的付出,该用“情感浓度”衡量,而非“薪资厚度”。婆婆尊重儿媳育儿理念,不强行干涉,是“精神支持”;儿媳理解婆婆生活习惯,包容小摩擦,是“情感让步”。若家庭实在需要“经济补偿”(儿媳全职带娃影响收入 ),丈夫该主动调整家庭收支,从夫妻共同财产里给儿媳“家庭贡献补贴”,而非让婆婆单独发“工资”,模糊责任边界。 “婆婆给儿媳发工资”的讨论,像一面镜子,照出家庭关系里的“角色混乱”与“责任模糊”。家庭不是职场,没必要用工资条划分权责;亲情不是交易,别让薪资计算寒了彼此真心。丈夫做好责任桥梁,家人守住情感底线,家庭的温暖,本就该在相互理解里自然流淌,而非靠工资绑架维系 。 儿子工资 婆家洗衣 儿媳权益 婆家待遇 家庭劳动价值 家庭劳动货币化