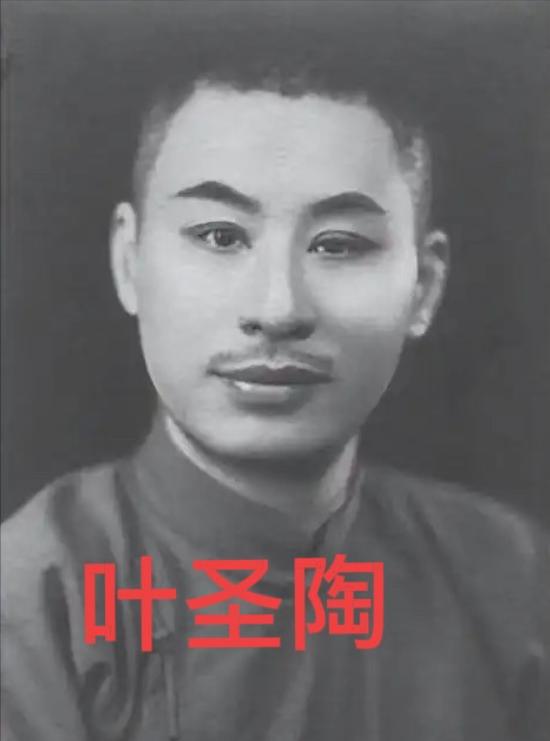

1916年,叶圣陶迎娶了素未谋面的妻子,洞房夜,两人第一次见面。他用颤抖的手,掀开了胡墨林的盖头。看到眼前这幕,他的心忍不住砰砰跳…[凝视] 1916年春天,苏州城里响起锣鼓声,27岁的叶圣陶正在家中准备婚礼,新娘是邻县商人胡墨林的女儿,两人此前从未见面。 这场婚姻由双方父母安排,叶圣陶当时在苏州第五高等小学任教,月薪12银元,在当地算是体面职业。胡家看中他的前途,叶家则需要胡家的资助改善生活。 婚礼当天,叶圣陶按传统用秤杆挑起红盖头,眼前的姑娘五官端正,神情安静。胡墨林今年19岁,在家中学过女红和算账,但从未进过学堂。 新婚头几个月,两人相处谨慎客气,胡墨林每天天不亮就起床准备早饭,晚上为叶圣陶点灯备茶。叶圣陶发现妻子手艺精巧,绣的荷花比市面上卖的还要生动。 转折点出现在婚后半年,叶圣陶在桌上放了几本《新青年》杂志,胡墨林好奇翻看。她虽然认字不多,但能听懂叶圣陶讲解文章内容,还会提出自己的看法。 胡墨林说话直接:“这些文章写得太绕,老百姓看不懂有什么用?”这句话让叶圣陶开始思考文学创作应该贴近民众生活。 1918年,叶圣陶发表小说《隔膜》,描写知识分子与普通民众的距离。这个灵感正来自与妻子的日常对话。胡墨林成了他作品的第一个读者,经常指出哪些地方“说得太文绉绉”。 生活中的胡墨林精明能干,叶圣陶的教师工资微薄,她就在家中接些缝纫活补贴家用。1920年代经济困难时期,她甚至学会制作苏式糕点到茶馆寄卖。 两人最大的分歧出现在教育子女问题上,叶圣陶坚持送儿子叶至善读新式学校,胡墨林担心费用太高。最终她同意丈夫决定,条件是自己多接活计赚钱。 1930年代,叶圣陶已是知名作家,经常有文友到家做客。胡墨林从不参与文学讨论,但总能准备合适的茶点。客人们都夸赞叶家女主人贤惠得体。 抗战爆发后,叶圣陶一家颠沛流离,胡墨林将家中值钱物品变卖,换成便于携带的金银。她的这个决定帮助全家度过最困难的时期。 1940年代后期,胡墨林身体开始出现问题,她患上肺病,但坚持不愿意增加家庭负担。叶圣陶四处寻医问药,妻子却更关心他的写作进度。 1956年,胡墨林因病去世,终年59岁。叶圣陶在日记中写道:“四十年来,她从未抱怨过包办婚姻,反而用实际行动证明了什么是夫妻之道。” 这段婚姻持续整整40年,胡墨林虽然文化程度不高,却用自己的方式支持了叶圣陶的文学事业。她的直率影响了叶圣陶的创作风格,让他更注重作品的通俗性。 叶圣陶晚年回忆说:“我们的婚姻开始时确实陌生,但真正的了解是在日常生活中建立的。墨林教会我什么是踏实过日子。” 有趣的是,叶圣陶的代表作《倪焕之》中,主人公的妻子形象就有胡墨林的影子——朴实、坚韧、默默支撑着家庭。这部小说获得巨大成功,某种程度上也是对妻子的致敬。 从这个真实故事中我们可以看到,民国时期的包办婚姻并非都是悲剧,关键是在于双方是否愿意相互理解、共同成长。胡墨林用40年时间证明了,婚姻的成功不在于浪漫的开始,而在于平凡日子里的相互扶持。 这也引起了网友的热议:“看完叶圣陶和胡墨林的故事,我酸了!婚前没见过面,婚后却靠书信谈出灵魂伴侣,异地恋秒杀现代人微信聊天。现在自由恋爱反而动不动就分手,果然爱情和认识方式无关,关键是人对不对!” “叶圣陶给老婆写‘墨不在家,便觉异样’,胡墨林熬夜缝全家棉袄抗轰炸……战乱里的相濡以沫比甜宠剧真实多了!建议拍成纪录片,剧名就叫《包办婚姻的逆袭》。” “胡家姑母看上叶圣陶才华就撮合,胡墨林不要彩礼还自带工资教书。现在结婚先问房车存款,感情反而成了附加品。果然精神契合才是婚姻天花板!” “胡墨林去世后,叶圣陶每年忌日写‘墨逝世若干年矣’,把照片挂满卧室……这深情现在绝迹了吧?难怪有人说民国爱情十有九悲,唯一甜的都给了叶圣陶。” 现代人常说要找“灵魂伴侣”,但叶圣陶夫妇的经历提醒我们:真正的伴侣关系往往在柴米油盐中培养,在相互理解中深化。 你觉得现在的年轻人是更看重一见钟情的激情,还是更愿意在相处中慢慢培养感情? 信源: 原文登载于中国民主促进会2023年8月24日 关于“叶圣陶和胡墨林:中了头彩的婚姻-中国民主促进会”的报道