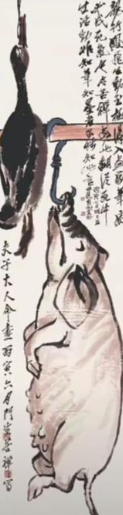

1926年齐母病逝,齐白石让27岁的李苦禅画了猪和鸭子予备烧掉祭祀母亲;谁知在齐去世后,在他锁的大木箱底发现了这幅画,当时非但没烧,齐还题了长跋,视为至宝珍藏 在1926年的初秋,北平城依旧燥热不堪,齐白石坐在画室一角,手里紧握着一张刚收到的电报,眼神木然,电报来自湖南老家,传来的是母亲去世的消息,战火蔓延,南北交通中断,他这个以孝著称的画家,此刻竟连回乡奔丧都变成了无望之事,屋外蝉声聒噪,屋内却是沉默如水,他已经三日未言、未画、未食,像是整个人被时间按在了原地,动弹不得。 母亲的去世对齐白石打击极大,他自幼丧父,与母亲相依为命多年,哪怕后来北上谋生,心头那份牵挂从未稍减,如今天人永隔,却连送别一程的机会都没有,他只能在北平设下灵堂,但心中始终觉得,这样的告别远远不够,他开始思索,怎样才能尽一份子女之情,在传统习俗中,祭祀需要供上猪头、全鸭等牲礼,焚化给亡者,以表孝心,可如今身处异地,实物难寻,于是他想到:若无法置办实物,不如画下来,焚于香火前,让心意随纸灰一同飘送远方。 这件事不能随便交给谁,他找来了最得意的弟子李苦禅,李苦禅彼时年仅二十七岁,尚未成名,却已显露出极强的笔墨功底,齐白石让他画一幅用于祭祀的作品,内容须为一只猪头,两只全鸭,按照老家的祭礼标准来做,这不仅仅是一幅画,更承载着一位儿子对母亲最后的告别,李苦禅深知这份托付的分量,他没有多问,转身回到画室。 接下来的几天里,画室门窗紧闭,李苦禅几乎不出房门,他将纸铺满地面,墨汁调了又调,废稿堆得像小山,画猪头不难,画鸭子也不难,难的是如何将“死物”画出“活气”,这是写意画的精髓,也是齐白石最看重的部分,李苦禅明白,这不是一次普通的作业,而是一场感情与技艺的双重考验,他从来没有如此用心地画过一件作品——每一笔都斟酌再三,每一处细节都力求贴近真实却不失神采。 经过多次尝试,他终于画出一幅满意之作,画中的猪头刮毛整齐,横挂在架,神情安详;两只全鸭爪掌内收,羽毛隐约带着湿润的光泽,虽然是祭品,却没有半分死气,反而透出一种淡淡的生机,那是纸面之上的活气,是画者情感的投射,也是笔墨之间的神秘呼应。 这幅画原本是要焚烧的,按照齐白石最初的打算,祭祀结束后,将画一同焚于香炉前,让墨迹随风而去,然而,当画作完成,摆在他眼前时,他沉默了,他看着画卷良久,那种从纸上透出的神韵让他难以移目,画中不仅有李苦禅的技艺,还有他自己的情感寄托,那一瞬间,他改变了主意。 他没有将画烧掉,而是亲手将它收起,他找出家中一个花梨木大木柜,那是他早年亲手做的,柜子里设有暗格,平时用来藏重要的字画和母亲留下的一些遗物,他小心翼翼地将画卷放入夹层中,再次锁好柜门,自此,这幅画仿佛从世间消失,齐白石从未向任何人提及此事,连李苦禅也不知道这幅画并未被焚毁。 时间缓缓流过,齐白石继续创作、收徒、成名,李苦禅也逐渐在画坛崭露头角,成为极具影响力的写意画家,师徒之间经历了动荡的年代,也共同面对了无数困难,抗战时期,李苦禅因不肯与日伪合作,生活困顿,靠卖画维生,齐白石多次暗中资助,送画、送钱,从不声张,即便在最艰难的岁月,他们之间的情谊也未曾中断。 直到1990年,北京画院进行一次全面搬迁,在清理齐白石旧居遗物时,工作人员发现了那个沉重的木柜,柜子年久失修,搬动困难,只能当场拆解,就在拆除过程中,有人发现了夹层里的一卷画作,展开一看,是一幅保存完好的《猪鸭祭物图》,画面依旧清晰,墨迹未褪,猪鸭栩栩如生,更令人震惊的是,画上还留有齐白石的题跋,用朱砂写就,落款盖章齐全,他在题跋中评价这幅画“生动至极,从死中生活动”,并称“非知笔墨者不能知此妙”。 这幅画的重现让画院上下震动,不仅因为它的艺术价值,更因为它背后承载的情感和历史,随画一同被发现的,还有一颗用老棉布包裹的人类臼齿,被认为是齐白石母亲的遗物,从画到题跋,从藏匿方式到保存状态,每一处都透露出齐白石对这幅画的珍视程度。 李苦禅早已去世,画作重现时,他的儿子李燕已经年近古稀,画院将发现过程告诉他,他沉默许久,后回家翻出父亲的日记,在某一页上,他读到了这样一句话:“有年为先生画宰猪鸭,跪前三日,纸尽十张,唯存一帧,焚之,”李苦禅始终以为那幅画已焚化在香火中,从未想过它会被保存下来,更未想过它会成为见证他与恩师深情的一件传世之作。

zhou盘石活水

[赞][赞][赞] ^。