1934年,与鲁迅分别15年的闰土病逝,终年57岁。临终前,闰土抱憾道:如果不是为了你们五个孩子,我早跟着迅哥儿去北京享福了。没想到20年后,闰土的孙子收到了一份特殊的邀请,这才改变了家族贫苦的命运轨迹。

农历新年前夕的绍兴周家老宅里,灯火通明。

十四岁的章闰水跟着父亲走进这座高门大院时,怀里揣着父亲新做的竹编蝈蝈笼。

前厅太师椅上,比他小两岁的周樟寿正在背诵《论语》,听到院里的脚步声,从书页间抬起头来。

两个少年的目光穿过雕花窗格碰在一起,那年冬天雪下得特别大,院里的腊梅开得正盛。

算命先生说这男孩五行缺土,周家人就叫他闰土。

在周家的日子,成了闰土苦涩童年里唯一的甜。

周家少爷的书房成了他们的秘密基地,樟寿从《诗经》里指给他看“七月在野,八月在宇”,闰土便回赠溪涧里摸来的田螺。

当城里的少爷用树枝在地上学写“猹”字时,闰土握着对方的手腕教他发力姿势。

变故猝不及防。

周家卷入科场案,老太爷去世,十二间临街店铺陆续换了匾额。

当闰土父子抱着铺盖离开周家时,樟寿追到河埠头往他怀里塞了支狼毫笔,铜制的笔斗在暮色里泛着冷光。

河水流过乌篷船,也流走了少年闰土眼里最后的光。

1900年深秋,鲁迅收到家书时正在仙台医学院解剖青蛙。

信里说章福庆病故了,他立刻把积攒的日圆托同乡带回去。

后来同乡回信闪烁其词,最终坦言那些钱在宁波码头被兵痞抢去大半。

那天鲁迅撕了刚画好的解剖图,笔尖戳透了五层宣纸。

1919年冬天,北京来的新派先生让绍兴城起了波澜。

穿灰布长衫的鲁迅踏进老宅门槛时,前院里候着个腰背佝偻的庄稼汉,身后跟着个赤脚少年。

“老爷回来了。”嘶哑的声音响起时,鲁迅才认出那双蒙着白翳的眼睛。

昔日月下刺猹的少年如今像截枯木,指甲缝里嵌着洗不净的泥垢。

看着窗外飘雪,鲁迅想起东京留学时房东太太炫耀的西洋留声机。

此刻闰土呆滞的神情,让他觉得那机器黑胶盘上的划痕都鲜活些。

“去北京吧?”话音未落就撞上对方眼底的惊慌。

后半夜鲁迅在厢房听见咳嗽声,隔着两重院落,闰土蹲在灶膛前给儿子烤冻僵的脚,火星溅在补丁摞补丁的裤腿上。

分别时,鲁迅往闰土掌心放了十块银元。

望着父子俩消失在雪幕里的背影,他忽想起《故乡》结尾那句“地上本没有路”。

六年后闰土躺在破草席上咽气时,水生在当铺柜台接过八枚铜板,那支狼毫笔当了抓药的救命钱。

章贵十二岁那年春天,看到父亲水生死在插秧季。

那天天刚亮,水生栽倒在水田里再没起来,手里攥着半把稗草。

穿着孝衣的章贵连夜接过了父亲种的两亩薄田。

租契上按的手印洇开了墨迹,就像他涌到眼窝又憋回去的水光。

1950年扫盲运动的风吹进绍兴乡野。

县里派来的教书先生站在晒谷场上教写“工人”二字,章贵举着树枝在地上划到日落。

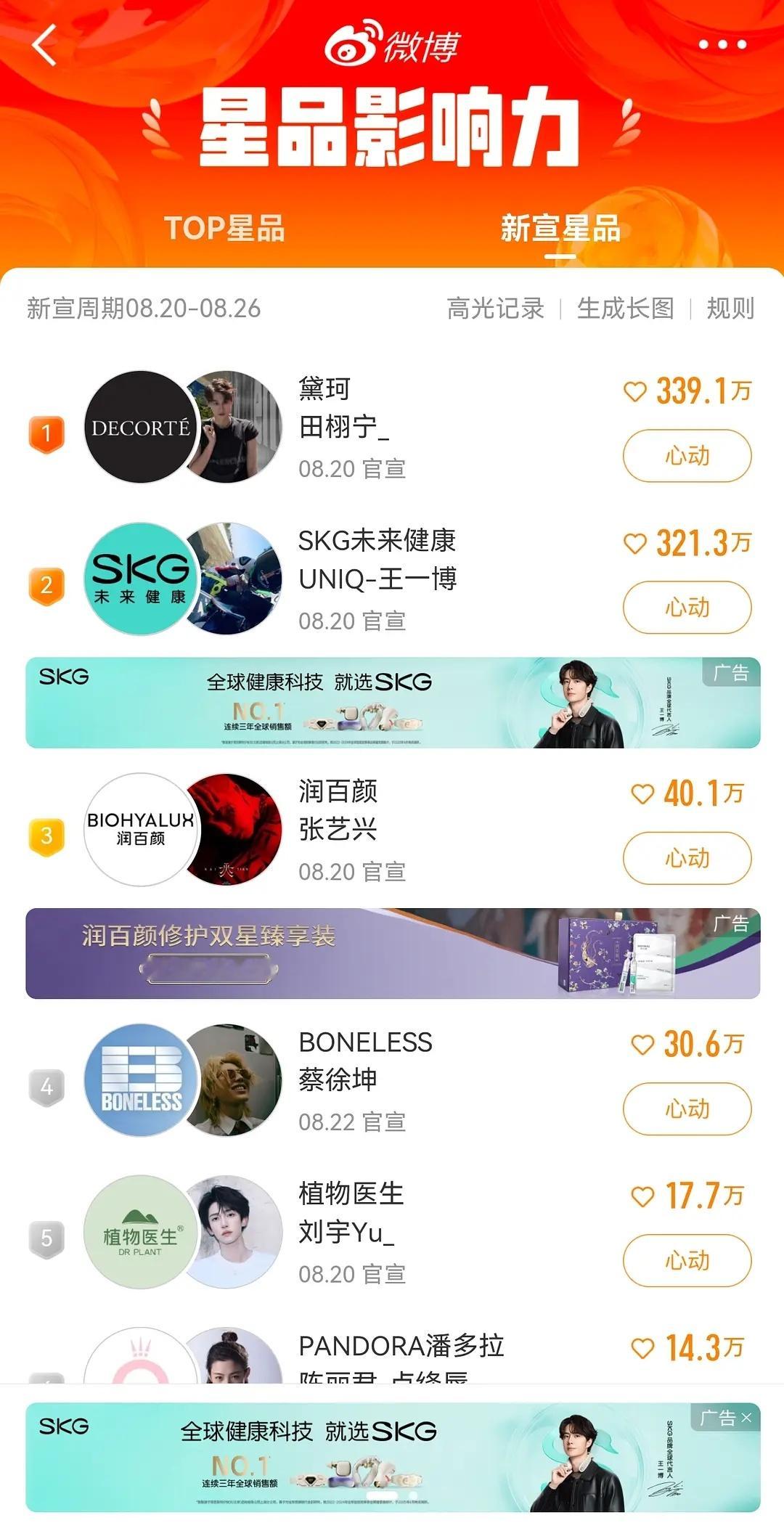

三年后他攥着扫盲证书走进鲁迅纪念馆,玻璃柜里的《故乡》手稿泛着黄。

讲解员指着展品说:“闰土原型叫章运水,祖居杜浦村。”

1954年立秋,章贵第一次见到周海婴。

鲁迅纪念馆的会客室里,周家长孙递来旧照片。

泛黄的合影里,两位穿长衫的清瘦先生中间,站着戴毡帽的年轻农夫。

章贵看着照片里祖父被海风吹皱的眼角,想起父亲临终时攥着的那把枯稻。

章贵退休前整理了八十七封书信,都是海婴先生从北京寄来的。

某个梅雨季整理展柜时,他看到《故乡》手稿末尾那句墨迹,突然想起1959年海婴来馆参观。

那天他们走过鲁迅故居的天井,雨水沿着瓦当滴在青石板上,两个花甲老人并肩站在少年闰土刺猹的月夜发生之地。

周豫才在仙台医学院的解剖台上剖开神经时,章运水正跪在江南水田里补秧苗。

近半个世纪后,他们的孙辈在祖宅前握了手,指尖结着笔茧与锄茧。

那支被典当的狼毫笔终成了展柜里的文物,玻璃罩上倒映着游客惊异的眼。

原来深蓝天空中那轮金黄的圆月,真的照见过少年。