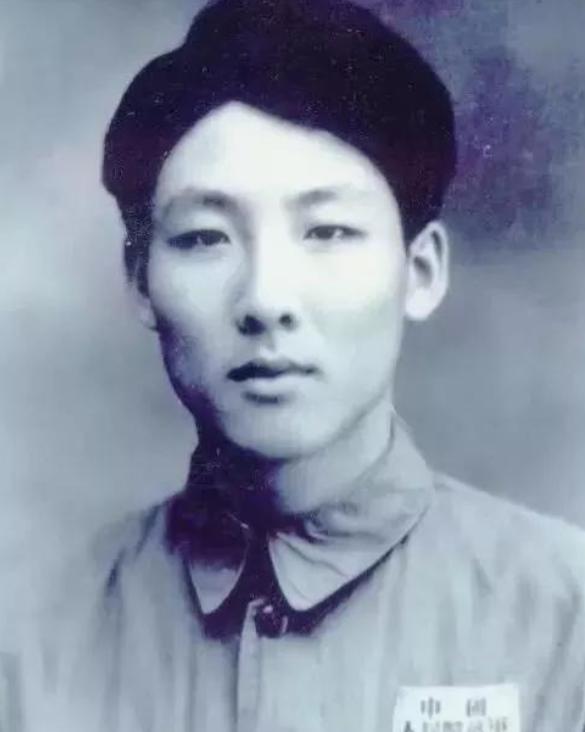

1950年的元宵节,准备回家的孙家栋,发现食堂竟然有红烧肉,便决定吃碗红烧肉再走,却没想到因一碗红烧肉改变了人生。 1950年的农历元宵节,北方的哈尔滨工业大学校园里弥漫着浓浓的归家气氛。 新中国刚成立不久,生活条件还很艰苦,学生们放假回家是件大事。 年轻的物理系学生孙家栋已经收拾好行装,满心欢喜地准备踏上回家的路,和家人共度佳节。 就在他即将迈出校门的前一刻,无意中瞥了一眼食堂的今日菜单。这一瞥,让他几乎迈不开腿了——菜单上赫然写着“红烧肉”! 在那个物资极度匮乏的年月,一碗油汪汪、香喷喷的红烧肉,对普通学生而言简直是珍馐美味,吸引力远超想象。 家的召唤固然强烈,但这顿意外“大餐”的诱惑也难以抗拒。孙家栋几乎没有过多犹豫,决定“吃完这碗红烧肉再走!” 于是,他转身走向食堂。这碗红烧肉,孙家栋吃得心满意足。但就在他吃完肉,准备继续动身回家时,他意外地在食堂外的布告栏或不经意间听别人说起了一个改变他一生的消息。 原来,为了快速建设新中国,国家急需培养懂俄语的尖端科技人才,要在哈工大紧急抽调一批品学兼优的学生进入俄语预科班突击学习俄语,学习结束就将被国家选派到苏联留学深造。 这个选拔极其仓促且重要,时间恰好就在这几天,通知也是刚刚发布不久。正是因为这碗红烧肉的“耽搁”,孙家栋恰好没有在消息公布前离校,赶上了现场得知这个消息的最后时机。 如果他按原计划准时离校,很可能就与这个千载难逢的机会擦肩而过。面对这突如其来的国家召唤,一碗红烧肉带来的满足感瞬间被巨大的使命感取代。 回家过节的计划被彻底抛在脑后。他立刻报名,并顺利通过筛选,成为俄语预科班中的一员。是国家的命运和他个人的机遇在那个食堂门口奇妙地交汇了。 之后的日子,孙家栋全身心投入紧张的俄语学习。短短时间内,他凭借出色的学习能力和报国热忱,啃下了这门全新的语言在莫斯科,孙家栋如饥似渴地汲取着世界前沿的航空知识。 他的眼界得以开阔,知识结构从物理学转向了更为具体的工程技术领域。七年的刻苦钻研,让他从一个怀揣物理梦的青年,成长为一名掌握先进航空技术的专业工程师。 1958年,孙家栋以优异的成绩学成归国。他回国的时机正是中国决定发展自己“两弹一星”伟大事业的起步阶段,钱学森等前辈已开始组建队伍,攻坚克难。 国家求贤若渴,孙家栋这样在苏联受过系统训练的航天专业人才立即被委以重任,成为了新中国第一代航天人的核心成员。从此,他的人生轨迹便与中国航天的起步、发展、腾飞紧密相连。 此后的数十年间,孙家栋将全部心血倾注于中国航天事业。他亲身参与了新中国第一颗人造地球卫星“东方红一号”从方案论证到成功发射的全过程,是当之无愧的技术负责人之一。 1970年当《东方红》乐曲响彻太空的那一刻,是国家和民族的荣光,也是孙家栋人生价值的巅峰写照。 他又主持研制了第一颗返回式遥感卫星,卫星安全回收标志着我国成为世界上第三个掌握卫星返回技术的国家,难度极大。在风云变幻的国际环境中,面对严格的技术封锁,他又勇挑重担,是中国探月工程“嫦娥”系列的首任总设计师,带领团队实现了中华民族千年奔月的梦想。 同时,他还为中国北斗卫星导航系统的创立与发展做出了卓越的开创性贡献,主持完成了其初期艰辛的论证和总体设计工作,为今天覆盖全球的“北斗”星河奠定了最坚固的基石。 最终投身于开创中国航天伟业的洪流之中,成为了名副其实的“卫星之父”和“中国航天的总工程师”。 参考资料:孙家栋院士,祝您96岁生日快乐! 2025-04-08 14:07·京报网