众所周知的一个现实是,在俄乌第一轮谈判结束之后,身为美国总统的特朗普同时向交战双方进行施压,尽管目前与俄罗斯方面爆发了一场奇怪的隔空骂战,但也足以能看出,乌克兰所面临的形势的危急。

前线的乌军不仅无法达成收复国土的战略目标,几年以前要多少有多少的人力资源,也在长年累月的消耗当中,开始面临枯竭的境地,西方国家最不想看到的一幕,终究还是要发生了。

而且更要命的一点是,被乌军方高层视作是消耗品的“填线士兵”,越来越意识到俄军在前线的恐怖之处。就算乌克兰政府再怎么宣传,他们也都将这件事视作是必死之局,一些特殊部门的乌军士兵为了保住小命,甚至公开向俄罗斯方面求饶,希望俄军在前线高抬贵手。

01.乌军求饶视频曝光

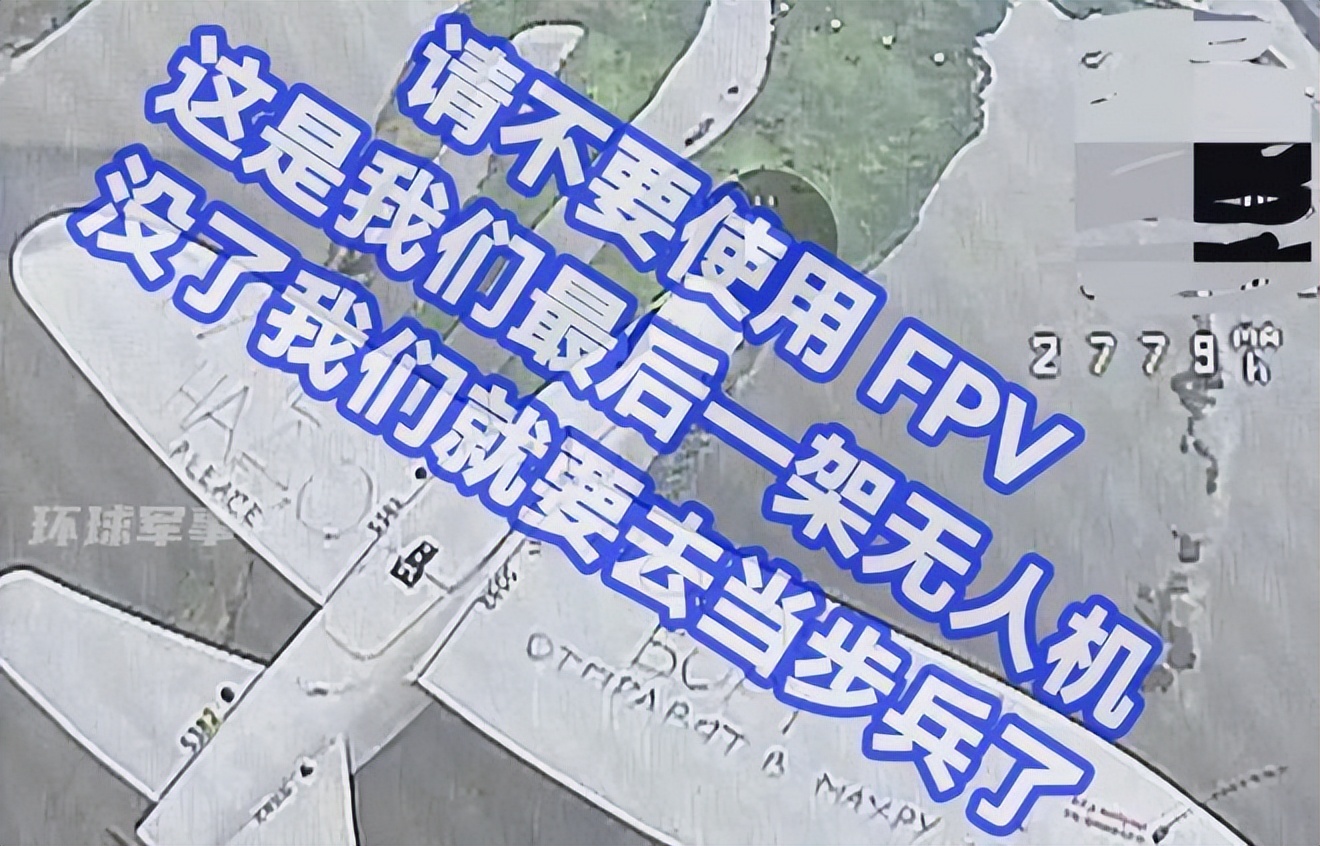

综合外媒报道与俄军战地讯息,近期,一则关于乌克兰军队的视频,在海外社交媒体平台上广为流传,引起了舆论的重大震撼。这是一段由俄军FPV小型无人机,所拍摄下来的视频,画面中的一架乌军侦察型无人机,在其机翼表面上写满了向俄军求饶的话。

内容大致为,希望俄军不要对该无人机使用FPV予以击落,因为这架无人机是他们侦察小组,所剩下的最后一架无人机了,如果被俄军摧毁,那么他们这些无人机操作员就会被调往步兵队,当做炮灰填线。

乌军在无人机机翼上写下”求饶“内容,请俄军高抬贵手不要击落无人机

这段话尽管字数不多,但所释放出的信息量却非常大,主要聚焦在以下几个层面上。

第一个层面,即乌克兰军队的前线局势愈发不妙。在欧美普遍缺乏支持的情况下,一线的乌克兰“步兵队”,无论是在后勤还是在火炮支援上,均不如对面的俄军。这种巨大的劣势直接导致在大多数情况下,这些被安排在战壕里面的“消耗品士兵”,都是单方面被动挨打,生存的概率极其渺茫,以至于已经在乌军内部形成了一个重大共识,导致所有人都对“填线”这个两个字怕的不行。

第二个层面,在俄军愈发适应这场战争的节奏之后,乌克兰军队的技术装备损失非常大,且补充的渠道非常有限。这不只是因为基辅当局的财政愈发的困难,更是因为在经过了常年的征兵活动之后,一线乌军已经难以获得高质量的地面战斗补充兵源,已经开始出现了“拆东墙补西墙”的状况。

02.为什么会出现这种情况?

至于说为什么会出现这种现象,背后的原因很简单。虽然在战争的初期,我们能从大量的视频影像中发现,乌克兰军队的步兵部队并不缺乏骁勇善战之士,例如在2023年,乌军就有一名在战壕当中,展现出极强单兵素质的“乌克兰队长”。

但在长期的消耗战当中,本着“好用就往死里用”的基本原则,这些素质极高的士兵都成为了炮灰,就算能够从前线成功撤到后方,也不免落得一身残疾。

更重要的是,无人机操作员在乌军的战斗序列当中,很长一段时间内作为一种技术兵种,承担了战场态势感知以及前线侦察这样的高端任务。尽管也曾遭到过俄军的刻意针对,但也大多呆在较为安全的二线地区,因为先前就曾有一线的乌军飞手,被俄军通过网络手段进行溯源,并找到部署地点一锅端。

可要是被编入了步兵战斗队,那么没人能够保证,这些士兵究竟会分配到什么样的战友。

因为随着战争的持续,乌克兰征兵中心TCC不再对兵员素质存在要求,开始在全国范围内大规模“抓壮丁”,以至于一些民众看到神秘的白色巴士扭头就跑。

与之相对应的是,由于资源受限,乌克兰士兵的训练时长也大幅缩减,从原先的欧美受训半年,开始缩减到以星期为单位,从被抓壮丁到上战场,恐怕连实弹都打不了几发,作战素质堪忧。

就算运气较好,被分配到作战能力强的队伍当中,也有极大的阵亡风险。因为可靠的友军虽然能够提升活命的概率,可所在单位,也必然会被当做“救火队员”,来投入到高烈度的巷战绞肉当中,而若是被分配到老年人组成的“填线单位”,活命的概率将变得更加渺茫。

03.背后体现出来了什么事实?

尽管从军事层面上来说,乌军的无人机侦察部队,是一线士兵的战力倍增器。因为通过高速数据链和通讯网络,乌军士兵可以实时收获敌方动态,并做出针对性部署,防守极为灵活。这也是俄军为何打了三年多,迟迟难以完全吞并乌东四州的核心原因之一。

但如今随着西方国家援助的疲软,居然连这种高端人才,都要投入到步兵绞肉当中,间接证明了泽连斯基政府所面临的局面愈发艰难,整场战争俨然已经转变成为了白白浪费资源的垃圾战争。如果不在这个节骨眼上选择和谈,那么等到所有的资源耗尽,基辅政权依旧要面临重新坐上谈判桌的窘境,这只是一个单纯的时间问题而已。

而对于这些一线的士兵来说,完全倒向泽连斯基政府的那一批死硬的,且战斗力极为强悍的老兵,已经在这三年多的激战当中消耗殆尽。而他们所争取来的时间,却并没有让乌克兰迎来一个脱胎换骨式的改变,就算先进的西方装备到位,也改变不了乌克兰在火力,后勤等一系列重要领域上,全面落后于俄军的客观现实。想要打出哈尔科夫大反击这样的战役,已经成为不可能。