这事儿越闹越僵:小伙气不过,连财物损失带误工费,一共索赔 22530.9 元;老人儿媳愿意赔 5500 块,可双方谈不拢;最后法院一判,才赔 800 块。有人说小伙太较真,也有人说老人做得不对,可这事真摊到咱普通人身上,到底该咋算?

1.5 万的 “新衣服”,咋就成了 9 块钱的 “废品”?

他下午 4 点多正办事呢,突然接到快递员电话:“哥,你家门口没见着包裹啊,是不是放别的地儿了?” 王东心里一紧,赶紧往家赶,到家一看,门口空空的,衣服真没了。他第一反应是被偷了,立马报警,还找物业调了单元楼门口的监控。

查了快俩小时,才发现拿走衣服的是同栋楼 3 楼的张婆婆 ——88 岁了,平时就有捡点废报纸、空瓶子补贴家用的习惯。张婆婆后来跟民警解释:“我路过他家门口,看那袋子敞着口,里面的衣服叠得不算整齐,以为是人家不要的旧衣服,就跟我家攒的废纸箱捆一块,送到小区门口的废品站了,一共才卖 9 块钱,我真不知道那衣服那么贵。”

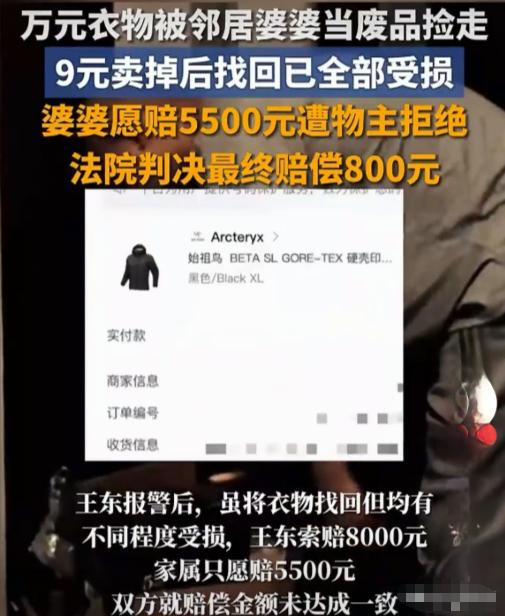

还好老人的儿媳李芳(化名)知道这事后,没想着推卸责任,赶紧跟王东联系,还带着婆婆去废品站找。运气也算好,废品站老板还没来得及把收来的旧衣运走,翻了半天,找回了 5 件衣服 —— 包括那件最贵的始祖鸟冲锋衣和裤子。可王东拿起衣服一看就急了:“你看这冲锋衣的袖口,都蹭破了;皮衣的领子也沾了灰,吊牌全没了,我这怎么寄给朋友啊?根本没法用了!”

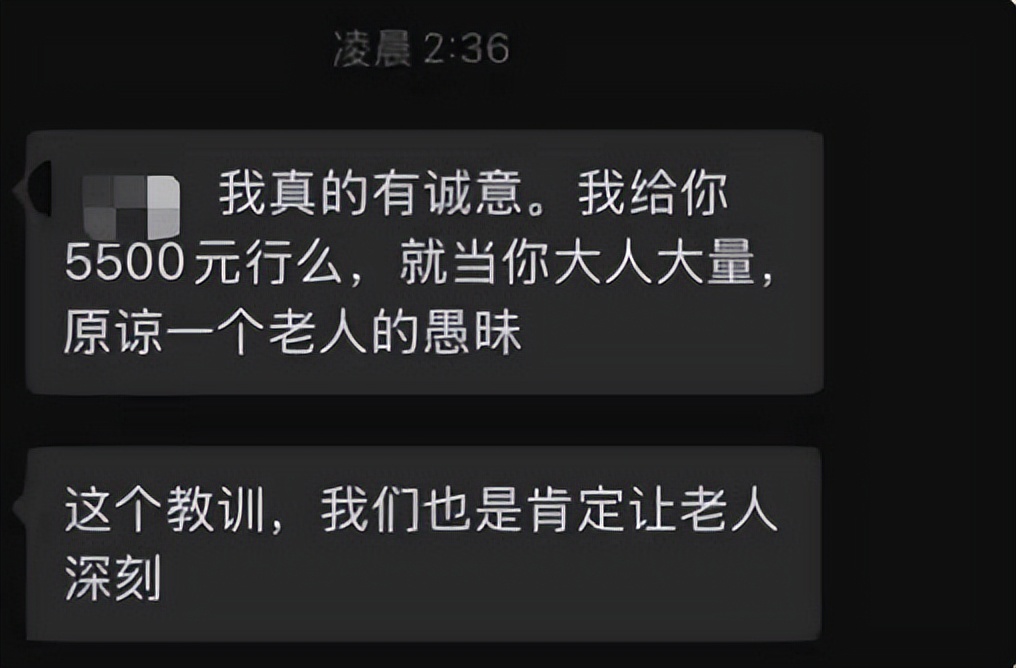

从 5500 到 2 万 2:赔偿谈不拢,差在哪儿?

双方就这么僵住了。王东觉得:“我没做错任何事,平白无故丢了 1.5 万的东西,凭啥要我吃亏?” 李芳也委屈:“我们没说不赔,可 2 万多真的太多了,我妈一个月退休金才 3000 多,我工资也不高,哪拿得出这么多钱啊?” 派出所的民警调解了好几次,双方都没松口。5 月 13 日,警方出具了《不予立案通知书》,说这不属于刑事案件,王东干脆把张婆婆、李芳还有小区物业公司,一起告上了法院。

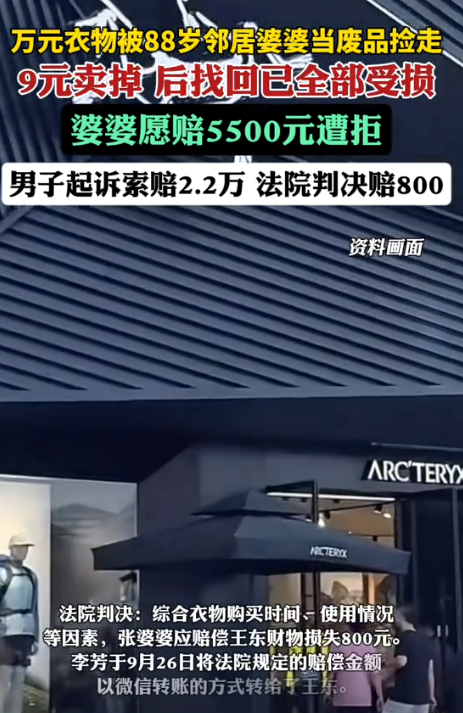

法院判赔 800:不是偏袒老人,是算清了 “情理法”

9 月 18 日,案子在法院公开开庭审理,双方都来了。张婆婆坐在被告席上,手里攥着拐杖,说话声音有点颤:“法官同志,我真不是故意的,我要是知道那衣服那么贵,给我十个胆子我也不敢拿啊……” 李芳也提交了废品站老板的证言,老板说当时收衣服的时候,没见着有吊牌,衣服看着也不像全新的,所以才按普通旧衣收的。

可法院最后判的结果,让不少人都意外:张婆婆的行为构成民事侵权,需要赔偿,但只判了 800 块。为啥这么判?法官在判决书里说得挺实在,咱普通人也能看懂:

第一,张婆婆确实有错。王东放在家门口的衣服是待寄的快递,有明确的归属,不是 “无主的废弃物”。张婆婆没确认物品是谁的、是不是真的要扔,就私自拿走变卖,哪怕她主观上没有恶意,客观上也侵犯了王东的财产权,这一点没跑。

第三,得考虑老人的实际情况。张婆婆都 88 岁了,平时靠捡废品贴补家用,主观上没有 “偷东西” 或者 “故意损坏财物” 的想法,要是判赔太多,超出了她和家人的承受能力,也不符合人情。

这事摊到你身上,会咋做?

其实这事儿最戳普通人的点,就是 “太真实了”—— 一边是小伙的 “我没做错,不想吃亏”,一边是老人的 “无心之失,能力有限”;一边是法律要讲的 “权责对等”,一边是咱老百姓常说的 “得饶人处且饶人”。

就像有网友说的:“我要是王东,看到老人那么大年纪,儿媳态度也挺好,可能会让步;但要是我攒了好几个月工资买的贵重东西被卖了,估计也会心疼得想较真。” 也有人说:“关键是老人家人没耍赖,要是碰到那种‘我老我有理’的,那性质就不一样了。”

说到底,法院的判决没偏袒谁,也没忽略谁。它既没让无心之失的老人背负巨额赔偿,也没让无辜受损的王东白吃亏,这大概就是最贴近咱老百姓生活的 “公平” 吧 —— 不只讲法,也顾着情。