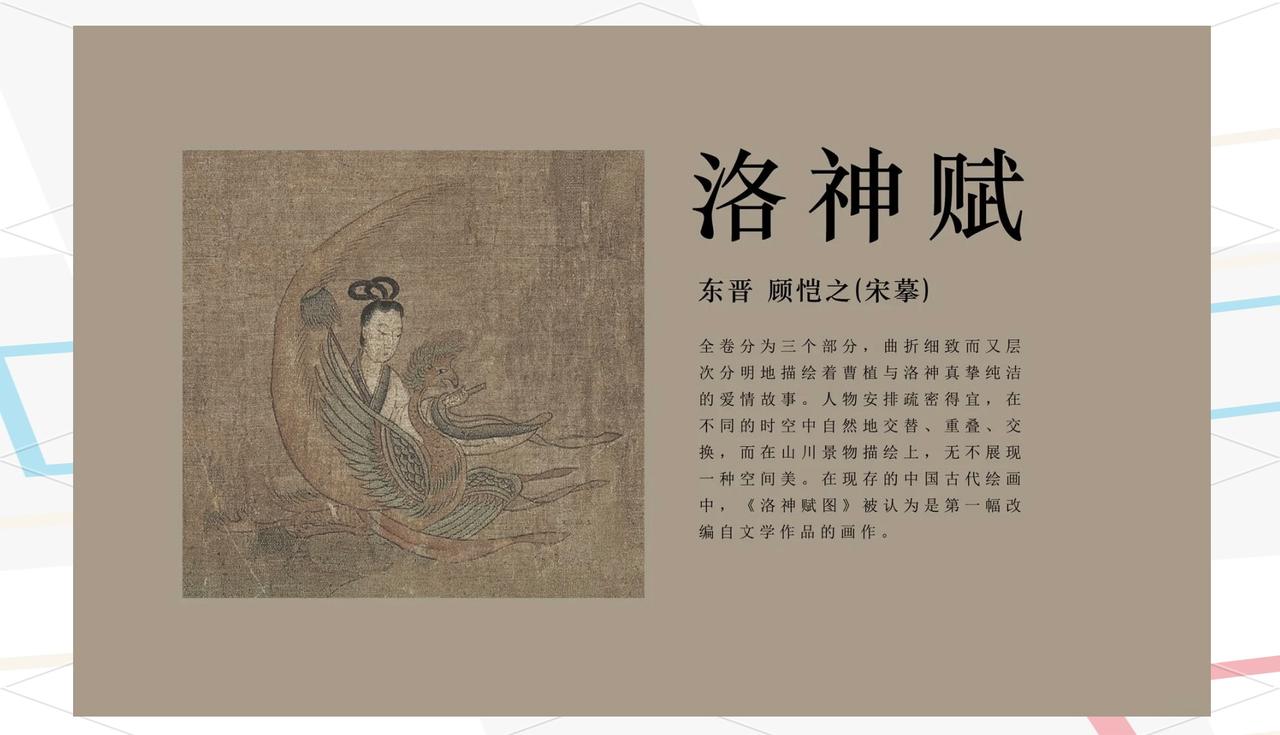

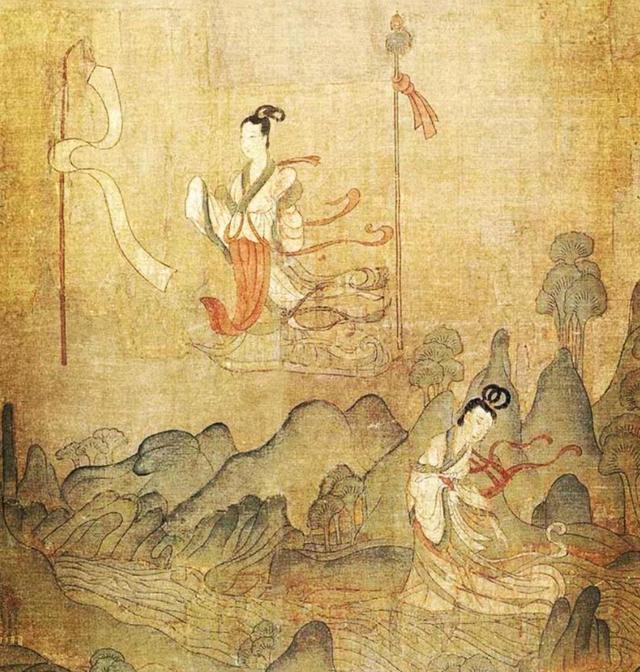

《洛神赋图》是中国古代艺术瑰宝,据传为东晋顾恺之根据三国时期文学家曹植的《洛神赋》所创作。《洛神赋》作为《洛神赋图》的创作蓝本,并非为“思甄后”而作,洛水之神形象在《洛神赋》等相关作品中是“求女”的代表和礼教象征。 《洛神赋》以曹植的口吻讲述了一个凄美的爱情故事:洛神是古代神话中伏羲的女儿,她看到人间的洛河非常美丽便降临人间,碰巧遇到从洛阳回封地的曹植,后来两人虽彼此爱慕,但因人神有别,洛神最终离开人间。 《洛神赋图》不仅充分体现了曹植与洛神之间纯洁真挚的爱情故事,同时通过细腻的笔触和巧妙的构图,将古代人们对宇宙、日月等自然现象的独特理解展现在人们面前。 (一)《洛神赋图》中日月形象的视觉呈现 1.形态描绘 《洛神赋图》中,太阳的形象鲜明,被描绘为近似圆形的红色光团,光芒四射,其上附有三足金乌。三足金乌是古代神话中的一种神鸟,又称三足乌,以浑身燃烧火焰的三足乌鸦形象示人,在我国的传说中常被视为太阳的象征,代表炎热、希望和生命力。 关于“神鸟旋日”的神话系统,历史学家、考古学家王仁湘先生认为:“古代中国神话中的太阳是帝俊与羲和的儿子,它们有人与神的特征,是金乌的化身,是长有三足的乌,是会飞翔的太阳神鸟。 神话说,十日每天早晨轮流从东方扶桑树上升起,化作太阳鸟,由东向西飞翔,晚上则在西方若木神树上休息。”此外,据《山海经》记载:“汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于乌”,其中的金乌居于日落之地,代表日落与丰收。 《洛神赋图》中的月亮形象同样具有鲜明特点。月亮呈现满月之态且隐于云彩之中,不似太阳那么引人注目。月亮用细线勾勒且未曾设色,给人以“隐”之感,营造出一种神秘而宁静的氛围,月亮下端围绕云气纹,使画面更具有动态美。 2.构图布局 南齐谢赫的《古画品录》与唐代张彦远的《历代名画记》中都提到画面的构图和元素的安排。 《洛神赋图》的构图对日月的位置高低进行了巧妙安排。太阳居于上方,象征光明与希望,月亮没有与太阳处在同一水平线,这使日月形象形成一种错落感,与中国古典绘画构图讲求的“高低起伏,错落有致”异曲同工。 此外,日月形象与画中人物产生一定的互动。描绘洛神与曹植相遇的场景时,太阳位于两人身体朝向的前方,太阳光辉洒在两人身上,无形之中为画面增添了神圣与浪漫之感。 (二)《洛神赋图》中日月形象的象征意义 从文字与画面的关联上看,日月的形象既与文字呼应,又对画面内容起到一定的暗示。 《洛神赋》中,曹植以自己的视角描写洛神的美丽:“其形也,翩若惊鸿,婉若游龙。荣曜秋菊,华茂春松。髣髴兮若轻云之蔽月,飘飖兮若流风之回雪。远而望之,皎若太阳升朝霞;迫而察之,灼若芙蕖出渌波。” 而在《洛神赋图》中,作者并未把全部精力用于描绘洛神外形的美丽,而是将一系列描绘洛神之美丽的词语具象为一个个物象,在周围安排鸿雁、游龙、日月、芙蓉等物体暗示洛神的美丽。 同时,创作者将代表天地间神明的日月与洛神安排在一侧,在无形中划分了洛神代表的神和曹植代表的人。 从日月的思想折射上看,象征太阳的金乌绘有三足且朝左,足的数量以及金乌的朝向一定程度源于道家的男权思想。道教的源头受早期周代道教阴阳观念影响,金乌产生的源头也有这种影响的影子。 阴为女,阳为男,阳为大且占主导,阴阳互生。《春秋元命苞》提及:“阳成于三,故日中有三足金乌”,体现了道教思想的影响。 《洛神赋图》中,日居于左,金乌朝向左,而月居右,左为主,右为次。作品虽以展现爱情与浪漫为主,但从日月位置分布可推断男权主导思想对创作者潜移默化的影响。