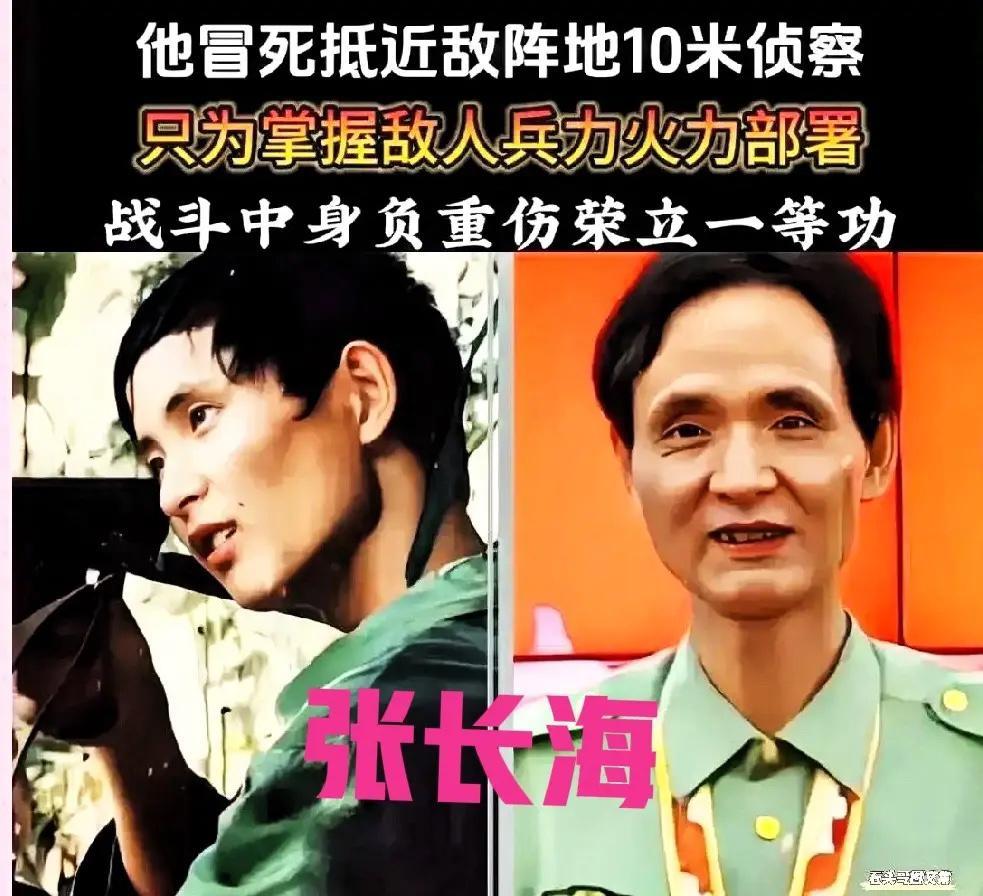

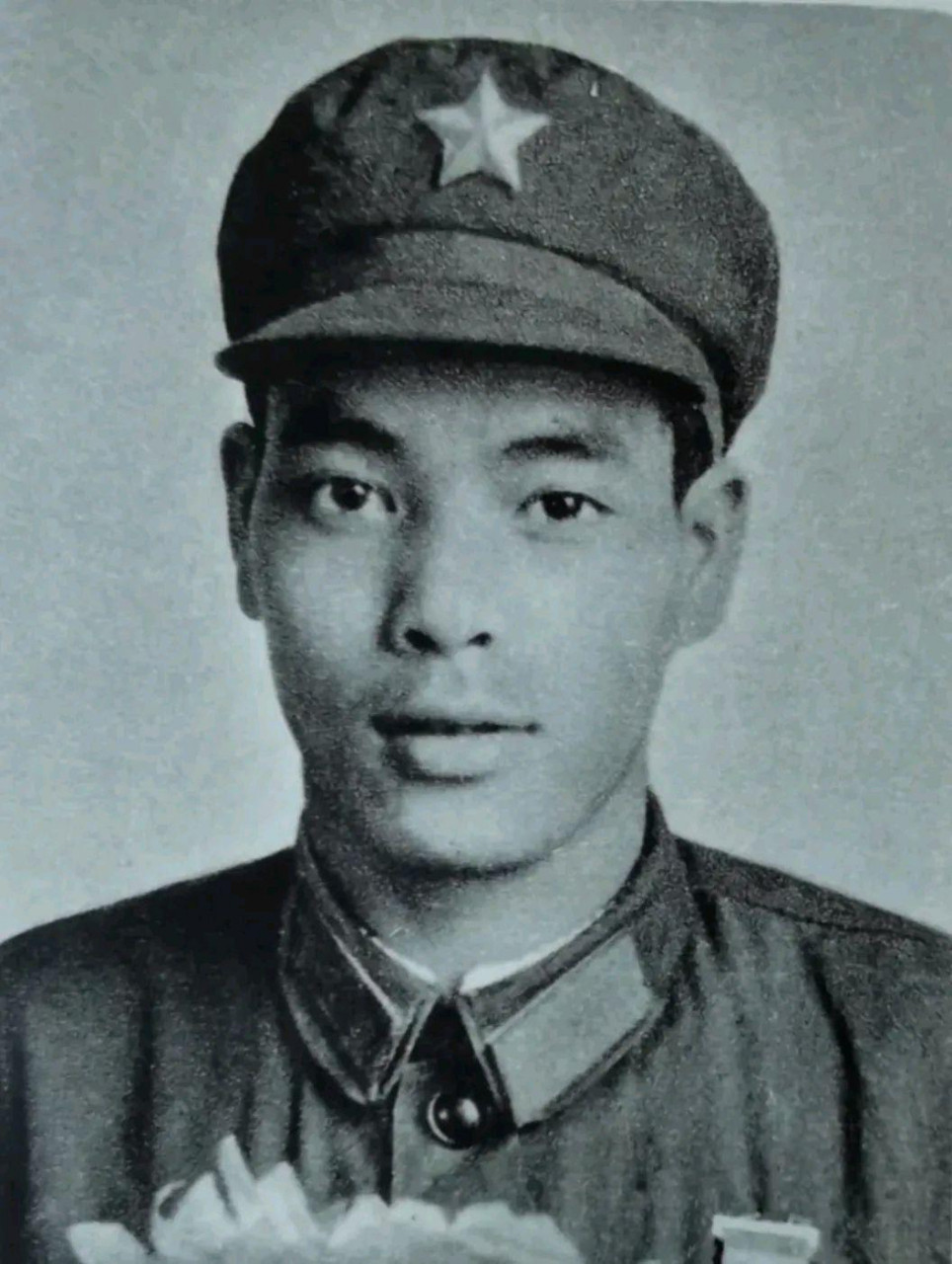

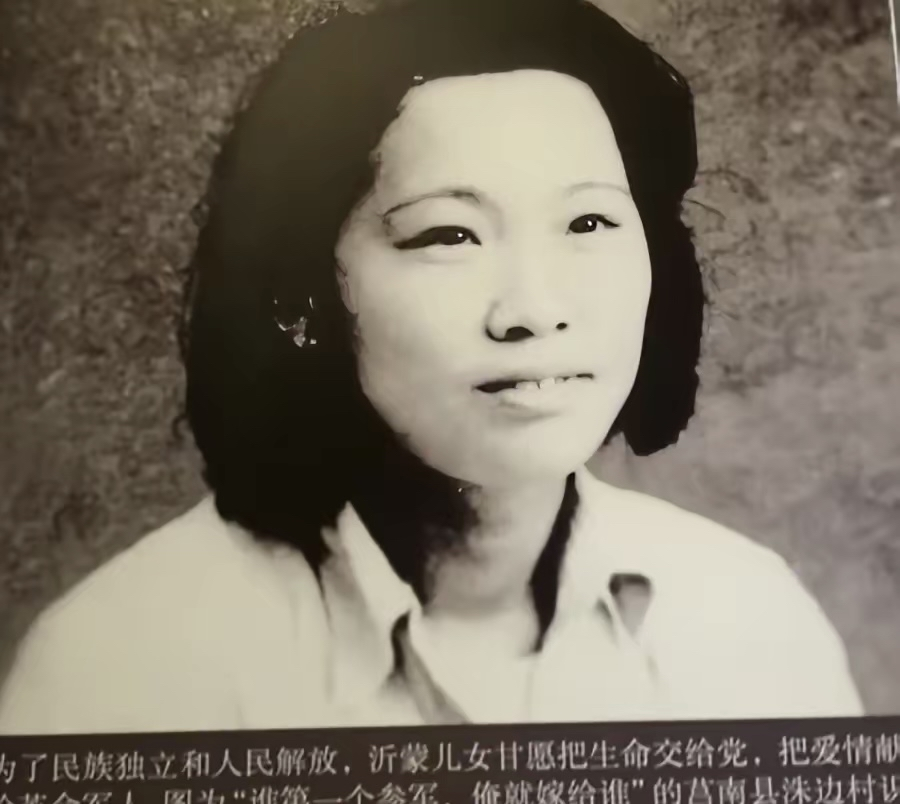

对越自卫反击战一等功臣张长海,潜伏3天3夜,不吃不喝,大小便随身排出。405战斗中,张长海全身10多处负伤,仍率全班战士力拔8号敌洞,冲上主峰,立一等战功。 1985年老山前线405高地底下,张长海和两名战友如同三块沉默的磐石,死死钉在潮湿的泥泞里。 蚊子蚂蟥直往裤腿衣缝里钻,伤口泡在泥水里化了脓,喉咙干得冒火也不敢咽口水,一丝轻微的响动都可能惊动近在咫尺的越军哨兵。小便用捡来的罐头瓶解决,大便只能兜在塑料袋里塞回身下。 整整七十二小时,他们硬是在敌人眼皮子底下,一寸寸摸清了雷区,排除了三十多枚致命的绊发雷和压发雷,把敌军火力点摸得门儿清。 战斗打响,炮火覆盖了整个高地。张长海左肩被弹片豁开,大腿、胸腔接连中弹,血浸透了军装。他咬着牙,拖着几乎散架的身体往前冲。 揣着那纸沉甸甸的“一等功臣”证书退伍时,张长海才24岁。组织安排他去江苏宝应机电厂当工人,他二话没说,换上工装就扎进了车间。 1993年,厂子改制,他成了下岗工人。妻子拿着他那本早已泛黄的立功证书,背着他偷偷抹泪:“老张,去找找政府吧?咱这情况”张长海一把按住妻子的手,声音低沉却斩钉截铁:“那些牺牲的战友,命都没了。我能活着回来,还有什么资格跟国家讨价还价?” 身体的伤痛却瞒不住人。夜深人静时,嵌在右胸的弹片折磨得他撞墙,嘎吱声仿佛在磨着骨头;严重的脑震荡后遗症让他时常走着走着就迷失方向,有次在熟悉的村口愣是转到天黑,连家门都认不出了。 妻子张军芳翻出家里所有的积蓄,硬拉着他去大城市看病。三十万,在那个年代是天文数字,扔进医院却像丢进了无底洞。 最后,他们咬牙卖掉了唯一的房子,寄居在亲戚家狭小的阁楼里。即使在疼得神志模糊时,他嘴里念叨的还是:“别给国家添麻烦” 2018年12月,张军芳又一次在丈夫咳出的手帕上看到了刺眼的血迹。看着丈夫被病痛折磨得日渐消瘦的身影,她再也忍不住了,揣上那枚被丈夫深藏箱底的一等功勋章,冲进了宝应县退役军人事务局。 当工作人员看到眼前憔悴的女人捧出那枚沉甸甸的勋章,听完她的诉说,惊得立刻站了起来,郑重地向这位功臣的妻子敬礼。仅仅三天后,由县里领导带队的帮扶小组就敲开了张长海临时租住的家门。 面对突如其来的关怀,张长海局促地搓着手,话未出口眼圈先红了:“我那些牺牲的战友”局长紧紧握住他的手,声音哽咽:“老班长,让功臣受穷受苦,是我们这些‘勤务兵’没做到位啊!” 近几年,在宝应县的中小学校园里,常能看到一位胸前挂满勋章的老人,坐在轮椅上给孩子们讲述那段烽火岁月。每次去讲课前,他都要提前吞下大剂量的止痛药,压制住肺里弹片搅动的剧痛;喉咙因旧伤时常嘶哑,但孩子们却听得聚精会神,眼睛一眨不眨。 “趴在泥坑里那三天三夜,饿得前胸贴后背,疼得钻心剜骨,”他常常摩挲着孩子们系上的红领巾,声音低沉而有力,“可那时候就想啊,只要咱们的后代娃娃们,能平平安安、亮亮堂堂地坐在教室里念书,我们受的这份罪,值了!” 去年县里想为他拍摄一个专题片,老人颤巍巍地从箱底捧出一套叠得整整齐齐的旧军装。妻子要帮他熨烫平整,他轻轻摇了摇头:“别熨了,那几个弹孔……也别遮。 就这样原原本本,才是咱当兵的真话。”镜头缓缓扫过他胸前那些象征着无上荣光的勋章,一束光恰好落在那道从锁骨斜劈至肋骨的巨大伤疤上,那疤痕在光影里微微发亮,仿佛凝固了当年阵地上未曾熄灭的炮火。 本文事实核查依据《解放军报》1985年6月17日头版英模报道《钢铁战士张长海》 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。