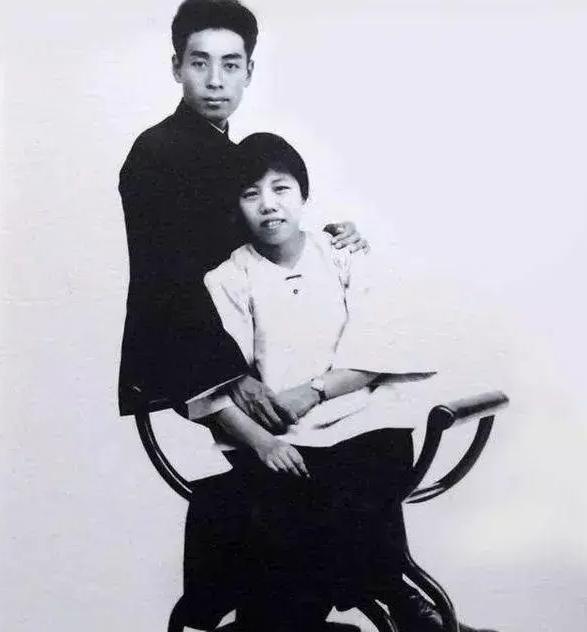

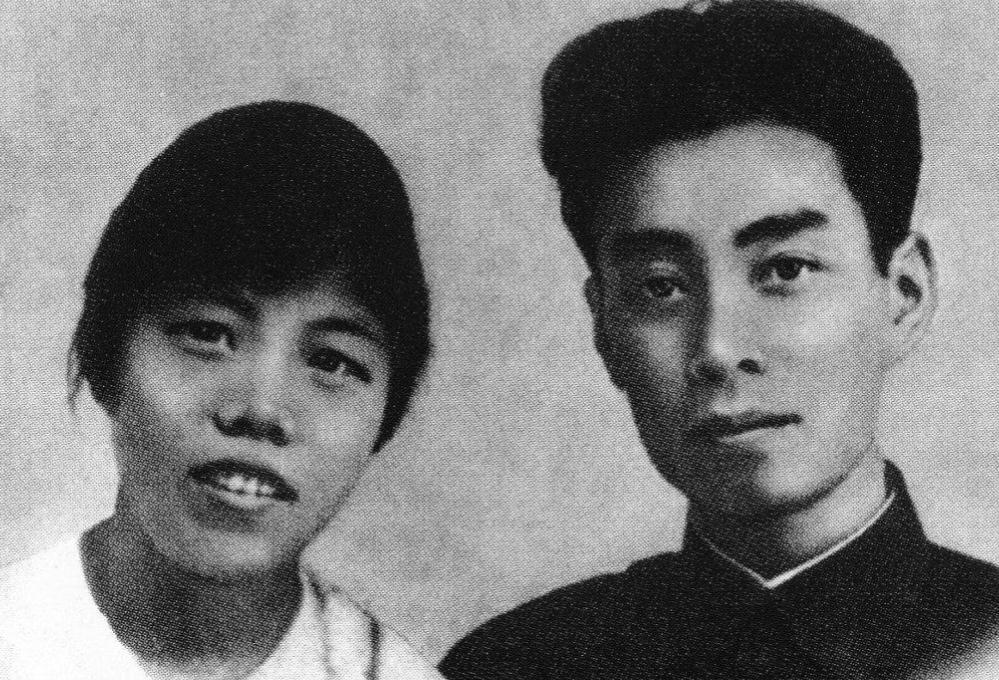

1974年,毛主席让她做副国级,被周恩来阻拦,8年后她成为正国级 “五月二十日晚,文件先别送,小超的事再斟酌。”1974年,北京西花厅里,病中的周恩来把话音压得极低,却仍透着决绝。值班秘书愣住,手里是一份写着“增补全国人大副委员长”的主席手令。那一夜,无人再提这张纸。 全国四届人大筹备正紧锣密鼓。按程序,毛泽东的亲笔批示应当天送至大会秘书处,第二天就能公布。可文件被周恩来锁进抽屉,直到两年后他去世才重见天日。原因只有一句——“家事不得搅进国事”。 要理解这句话,得回到半个世纪前。1904年,广西南宁的婴儿啼哭声中,邓颖超降生。父亲早逝,母亲拉着她一路北上,在天津行医糊口。艰难的日子练出了不服输的脾气,也让她明白“女子若要立身,须先立志”。十七岁,她站在天津女子师范操场上,大声朗诵悼念蔡锷的文章,同学说那双眼“像火把”。 火把很快点燃更大的星星之火。五四运动爆发,她和女界爱国同志会的伙伴冲进街巷贴标语,喊“废除包办婚姻”,喊“拒签卖国条约”。风雨落在旗帜上,也落在衣衫上,没人在意。第一次群众大会,台上有位戴鸭舌帽的年轻人,将领袖话语掷地有声——那是周恩来。两人互有耳闻,却没人想到命运的交汇。 1925年,他们在上海简单地办了婚礼。没有戒指,没有大摆宴席,只挂了一幅横幅——“革命伴侣”。接下来十余年,他们聚少离多:周恩来主政东征,邓颖超主持妇女宣传;长征路上,她高烧咳血,坚持随队;抗战爆发,她几乎搬进战地医院,夜里用昏黄油灯写救护名单。同行的老战士后来回忆:“她咳得喘不过气,也要给别人喂药。” 1949年北平和平解放,中共中央考虑组建新政府。毛泽东把“组阁”任务交给周恩来。名单一张张排:傅作义、水利部长;李德全、卫生部长;李书城、农业部长。有人问:“那邓颖超呢?”周恩来摇头:“她留在群众岗位。”没人再追问。然而,刚加入中共不久的张治中私下替邓颖超抱不平,被一句话堵了回去:“新人旧人同在一线,先把姓周的避嫌。” 避嫌并不止于岗位。1955年国家工资改革,行政一级为最高。毛泽东、刘少奇、周恩来都只领二级。按邓颖超的资格,三级绰绰有余,她却主动申请到第五级。更意外的是,周恩来又把她“往下压”到第六级。秘书何谦当场愕然,周恩来问他:“李银桥晚你两年参加革命,他十三级,你十二级,合适吗?”何谦想了想,也申请降了一级。几张薄薄的批文,折射的是一条不容逾越的家国分界线。 历史走到七十年代。林彪事件后,中央政治局增补新委员,张春桥提名邓颖超担任人大副委员长,理由很充分:资历、声望、女性代表性。毛泽东批示同意,并用铅笔在末尾写上“即办”。消息传到长沙,周恩来躺在病床上沉吟良久,要求“暂缓办理”。回京后,他把那张手令与其他指示分开,独自锁好。后来工作人员整理遗物,才发现折痕已经磨白。 周恩来为何如此坚持?他留下一段解释:“本来就是人民的政府,不能让姓周的到处是领头人;若有影射,舆情难辨。”话不多,却重若千钧。邓颖超得知始末,只说一句:“理解。”句子不长,却足以说明夫妻间的默契。 1976年,周恩来逝世。同年,粉碎“四人帮”。新局面需要熟悉党史、品行端正的老同志出山,邓颖超的名字再次被提及,这一次无人再阻拦。1980年,全国人大三次会议,华国锋提议增选邓颖超为副委员长,通过无异议;1983年,第六届政协成立,大会主席团推举她为政协主席——正国级。 距离那张被压下的手令,整整八年。有人替她鸣不平,她却淡淡回应:“岗位是党给的,迟早而已。”寥寥数语,道尽沉稳。 客观而言,邓颖超的多年“隐身”并非能力不足,而是组织分工与个人选择的叠加:一方面,她确实长于群众工作,成立全国妇联、推动婚姻法宣传、倡议建立母婴保健制度,都需全职投入;另一方面,周恩来把公私分明看得重到极致,这和他青年时代宣讲“独身主义”的逻辑一脉相承。夫妻俩心照不宣,就这么走过几十年。 值得一提的是,邓颖超执掌政协后,第一个提出邀请联合国妇女发展基金官员访华,也主持组织全国卫生调查,为后来的计划免疫奠定数据基础。她常说:“职务不是荣誉牌,是责任清单”。一句话,道破官位真义。 试想一下,如果1974年的批示立即执行,历史未必会改写,但周恩来心中的那条“防火墙”可能留下争议。事实证明,八年等待,让所有人心服口服,也让邓颖超以最干净的方式走上高位。 周恩来去世二十周年时,邓颖超在西花厅接受年轻记者采访。镜头前,她抬眼望向窗外,语气平和:“他把我挡在灯下,是怕我被影子绊倒。”一句看似玩笑,却暗含深情与分寸。窗外的丁香树轻轻摆动,花不耀眼,却满院清香。