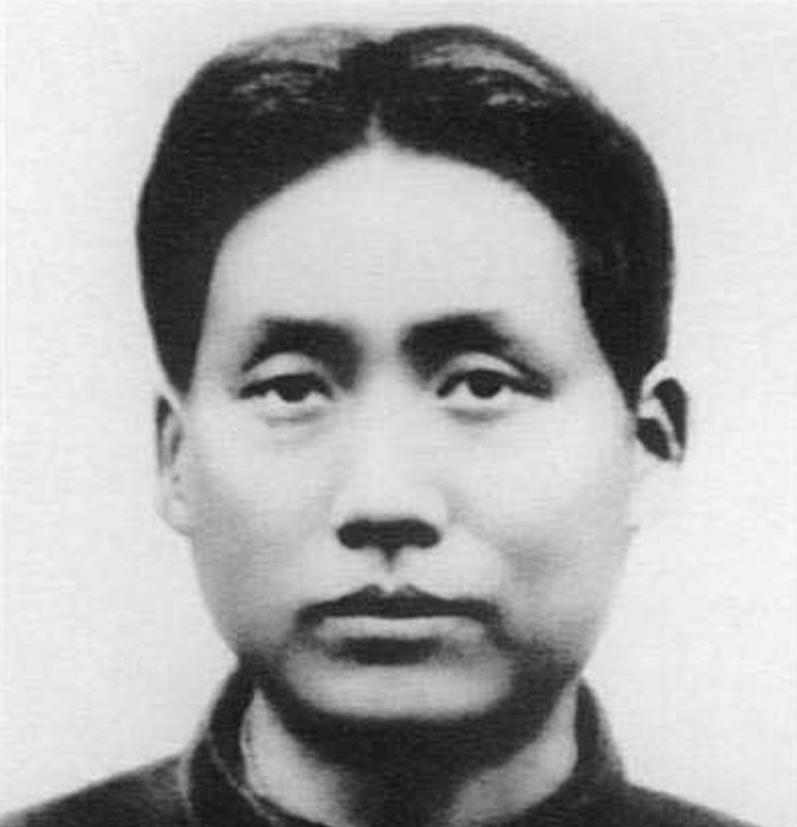

1959年毛主席重返韶山,父母坟墓破烂不堪,叹息:不要修,就这样 “19点40分,天色快合上了——继生啊,再往前几步,就是我爹娘歇息的地方吧?”1959年6月25日傍晚,毛泽东披着山风,对身旁的毛继生轻声发问。十几米外的山坳,一片荒草迎风摇晃,仿佛在回答这位出走三十余年的游子。 这趟回乡并不在官方行程中。前一天,毛泽东在长沙听取粮食调度汇报,席间突然放下筷子:“今晚收队,明早回韶山。”周小舟愣住,高智也愣住。主席没再解释,他只说,“想看看老屋,顺带陪陪老人家。”老人家,当然早已静卧土中,但乡情就是这样顽固。 车过湘潭县城,夜色罩住稻田,溪水反射着车灯。三十二年前,他离开韶山时,把母亲的墓圈用石块简单垒起,又在旁边给父亲留了同样一块空地。那年,他来不及等父亲下葬,只能把一份手书的祭文托给弟弟。从此长路奔波,枪林弹雨,再没回头。 车停山脚,毛泽东让随行人员留在原地,自己带两位村干部上山。草籽刮在裤腿,夜蛉鸣个不停。坟前无碑,无幡,也无香火。毛泽东俯身拔了一把草,土块碎成粉末。他看了几秒,抬头说:“别动,让它这样待着。”毛继生忍不住问:“还是修一修好?”毛泽东摆手:“乡下人家,越简单越好。花钱修祖坟,不如多买几斤肥料。” 这一句话,并非一时兴起。少年毛泽东熟知父亲的抠门与算计。毛顺生摆米摊,每收一文铜板都要反复点数;赶集归来,挑灯记账到深夜。老人节俭到极致,连进城缴税都自己带干粮,舍不得两碗面。母亲文七妹却把省下的糠麸偷偷换成油盐,接济穷苦邻居。这样的父母,对奢侈墓制本就无兴趣,草丛之下反倒更合他们的性子。 儿子当年却是“书痴”。十四岁夏天,他在禾塘坝堤上念《资治通鉴》,父亲连叫三声都没应,气得把书夺去扔水里。毛泽东蹚水去捞,湿透一身。晚饭时父亲以为他要顶嘴,没想到他只说:“书湿了,字还在。”父亲沉默良久,转身给他添了一碗米饭。从那以后,老汉对读书不再死拦,却也提醒他:“成了名,人别膨胀,地还要你脚下种。” 墓前的荒草,让毛泽东忆起那碗湿书后的米饭,也忆起了母亲临终前一声声“润之”。1919年的山路泥泞,等他赶回韶山,母亲已入棺。三年后,父亲也病逝,而他正在长沙筹办工会。白纸黑字的噩耗送到手里,他只默念:“儿不孝,但革命要紧。” 现在,革命成功了。可1959年的中国仍在摸索:钢铁指标虚高,农村缺口粮。毛泽东清楚韶山公社的仓房里究竟有多少稻谷,修坟要石料要木工,还得从国家调水泥。他不想,也不能,在这种时候耗费资源。对他而言,坟土能遮风雨,已经足够。 他并非不重视孝道。鞠躬三次后,他让毛继生找来几截干树枝,插在坟头。树枝正斜,他又拨正,低声说:“爹,娘,我来看您们了。”说罢,垂手立了一分钟。没有眼泪,声音却有些哑。 山下,乡亲们拥在路口,越聚越多。有人塞来两包自家熬的黑芝麻糖,有人举起昏暗的马灯想看他一眼。毛泽东走出树林,对大伙摆摆手:“天气晚了,都回家吧,明早要下田。”话音不高,却透着熟悉的韶山口音,听得众人连声应是。 回到招待所,他写下一行字:“坟茔勿修,留待子孙。”随后批示县里:将准备的石匠遣回,各大队今年的社员口粮不得减少。秘书端茶进屋,小声问:“主席,真就这样放着?”他抿了一口茶:“我父亲要是地下有知,肯定说我浪费;我母亲会说,省下银子,多给娃娃们添衣。” 第二天清早,他到生产队看水田,又到小学听孩子们朗读《春晓》。离开时,他笑着摸了摸一个扎羊角辫的小女孩的头:“好好念书。”随后上车,车窗摇下,他望了山峦一会儿,什么也没说。 再踏韶山,是1966年,天安门已涌起红旗海洋。那次,他仍没让人动父母坟。1976年,病榻上的他提到家乡:“若能回去走走,哪怕站在坟前吹口山风,也好。”终究未能成行。 韶山的草还在长,一季又一季。坟堆并不光鲜,却见证了一个农家子弟的起点,也见证他对天下苍生的担当与对父母的朴素情感。很多年后,有游客问当地老人:“真不准备给主席父母立座大墓?”老人笑答:“他老人家说过‘就这样’,那就这样。”