1980年,纪登奎写了一封简短的辞职信,主动向上级请求辞去一切职务。让人意外的是,他的辞职请求第二天就被顺利批准,这也意味着他彻底回归了普通人的身份,他的名字也不再出现在广播和报纸上,关于他的年代记忆也随着时间的流逝,逐渐被人们所淡忘。

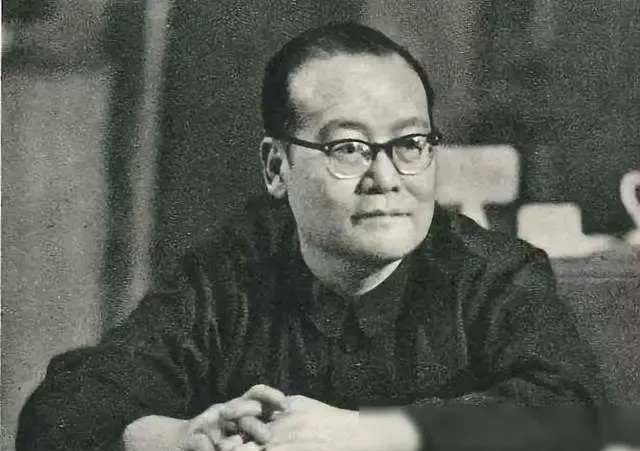

鬼谷子有言“激流勇退”,老子也道“功遂身退”,纵观古今,那些在权势巅峰还不甘心退场之人,往往因贪恋而遭遇不幸。满则损,盈则亏,能够在风头正劲时从容退隐,实乃一种人生智慧。这种智慧并非人人可得,而纪登奎正是少数具备这种智慧的人之一。 新中国成立后,毛主席十分重视国家干部的培养,曾多次从地方提拔能力突出的干部。然而,像纪登奎这样被破格提拔到中央担任要职的干部实属少见。 纪登奎是毛主席口中的“老朋友”,他的工作能力深受主席赏识,一步步官至副国级。纪登奎的才能与务实作风使得他在众多干部中脱颖而出,主席多次南巡时几乎每次都要点名见他,甚至在九大会议上两次亲切称他“老朋友”,引得全场掌声雷动。1969年,毛主席还邀请纪登奎调任北京,中央和地方两边兼顾,给予了他难得的信任和支持。 纪登奎能够获得这样的信任的关键,在于他过人的能力与一心为国为民的胸襟。作为干部,纪登奎始终以国家和人民利益为重,专注于实际工作,为地方经济和社会发展带来了显著变化。他的能力与实干精神正是毛主席重视和信任他的根本原因。

1980年的某一天,纪登奎做出了一个出人意料的决定。他提笔写下了一封言简意赅的辞职信,主动向组织上请求辞去所有职务。这位曾经位高权重的领导干部,就这样选择了退居二线,回归普通人的身份。 让纪登奎没有想到的是,他的辞职请求在呈交上级后很快就得到了批准。组织上对他多年的辛勤工作和无私奉献给予了高度评价,同时也尊重他个人的意愿和选择。第二天,纪登奎就接到了辞职获准的正式通知。他长舒一口气,心中的石头落了地。他知道,从此以后,自己就是个普普通通的退休老干部了,再也不用承担繁重的领导职责和决策压力了。 纪登奎的退休在当地引起了不小的反响。大家都认为,纪登奎是一位难得的好干部,他兢兢业业、任劳任怨的工作态度值得所有人学习。同时,大家也理解他想要退休享受天伦之乐的心情,毕竟他为党和国家鞠躬尽瘁了大半辈子,理应安享晚年。 纪登奎退休后的生活十分规律。他每天早起晚睡,饭后散散步、看看报纸,有时也会捧上几本闲书,在院子里消磨时光。他虽然远离了权力中心,但对国内外的大事仍然保持高度关注。 纪登奎偶尔也会收到老友的拜访。一些曾经共事过的战友会不远千里来看望他,大家把酒言欢,畅聊往事。但纪登奎有一个原则,就是绝口不提工作上的事情。他觉得自己已经退休了,没有必要再对那些事评头论足。老朋友们心照不宣,也尊重他的选择。 1951年春天,毛主席乘坐专列沿京广铁路南下视察工作,途经重要城市时,总会让当地干部上车汇报工作。这种“即兴考察”对干部来说无异于一次临时“大考”,能完满答题者寥寥无几,而纪登奎正是少数中的一位。 专列停在许昌站时,主席首次见到了时任许昌地委副书记兼宣传部长的纪登奎。见到他时,毛主席不禁惊讶道:“你看起来很年轻,还不到而立之年吧?”纪登奎微笑着答道:“还不到,不过快了,我已经二十八了。”主席笑了笑,幽默地说:“我今年五十八喽,比你整整大了三十岁呢,真羡慕你们这些年轻有为的小伙子啊。”说罢,便请纪登奎汇报许昌的情况。 虽然汇报任务来得突然,纪登奎却不慌不忙。他从许昌的历史文化、风土人情讲到近几年的土改进展、农业生产状况和当地为抗美援朝所做的宣传工作,条理清晰,娓娓道来。他的汇报让毛主席对许昌的情况有了深入了解,也对纪登奎的才干留下了深刻印象。 这次汇报后不久,纪登奎便得到了升迁的机会。1968年,他被任命为河南省委书记,继续秉持脚踏实地、为民服务的作风,取得了显著成绩。1969年,毛主席南巡时再次点名要纪登奎汇报工作。纪登奎如实地将河南的工作情况呈报给主席,他的实事求是和直率得到了主席的高度认可。很快,纪登奎被调往中央,担任国家副总理。毛主席在干部培养大会上多次提及纪登奎,他迅速成为政坛的明星人物。 1976年起,纪登奎开始负责宣传工作。在他分管期间,发生了一件让他印象深刻的事。当时,有人送来一首名为《交城山》的歌曲,歌词与曲调已然完备,等待纪登奎的批示后即可向全国推广。然而,纪登奎在审阅歌词内容后,选择暂时搁置,没有立即批复。 不久后,相关人员找到纪登奎,与他进行了深入交流,并告诉他宣传工作将交由汪东兴主管,纪登奎将不再负责宣传口的事务。得知这一变动后,纪登奎花了27天时间完成了相关工作的交接,从此不再分管宣传。 纪登奎并未被权势迷惑,在仕途顺风顺水、位高权重之时,他没有选择“更进一步”,而是展现了难得的从容。纪登奎深知权力如潮水,进则锐不可当,他在权力巅峰时辞去一切职务,选择回归平淡的生活,安然度过了自己的晚年。