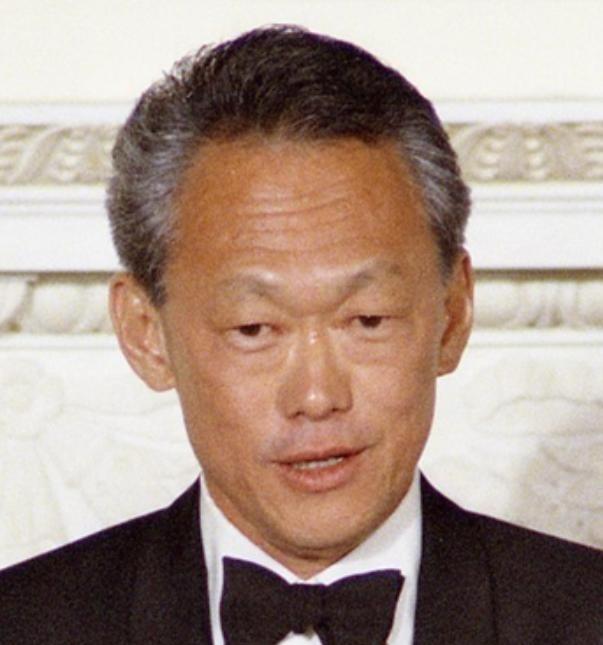

1965年新加坡脱离马来西亚后,华人商会组团游说李光耀,希望将汉语作为国语,而李光耀态度强硬,说除非击倒自己,否则汉语永远不会成为新加坡国语! 新加坡在1965年8月9日突然从马来西亚分离出去,那时候整个国家啥都没有,土地就那么点大,资源基本为零,周边的邻居还带着敌意,谁都不觉得它能活得下去。独立前,新加坡本来是马来西亚联邦的一部分,但种族矛盾闹得不可开交,尤其是华人、马来人之间的摩擦,导致分离成了必然。独立后,李光耀作为总理,得马上想办法让这个小岛国站稳脚跟。 他知道,生存是头等大事,不能光顾着讲血统或者文化情怀,得实际点。语言这事儿,在他看来不是什么浪漫的选择,而是工具,得选能帮国家连上世界的那个。英语就成了他的首选,因为全世界做生意、搞科技,都得用英语,就算本地人母语不是它,也得硬着头皮学。想想看,那时候中国经济还很落后,人均收入低得可怜,用汉语去跟国际接轨,简直是自找麻烦。李光耀自己就是英语教育的产物,从小在家学英语,上剑桥念法律,当律师,全靠英语铺路。他觉得这条路靠谱,就想让全国人都走上去。 新加坡人口里,华人占了七成多,这点谁都知道。但李光耀不觉得人数多就能决定一切。独立前,左翼势力常用华语拉拢群众,搞罢工、闹事,差点把新加坡搅得天翻地覆。他警惕得很,语言要是成了政治武器,那国家就乱套了。所以,他推动英语上位,不光是为了效率,还为了平衡各种势力。政府、教育、法律,全用英语统一接口,不管你是马来人、印度人还是华人,进了系统就得说英语。这么做,能在种族间加层缓冲,避免谁用语言绑架别人,大家都在同一条起跑线上比拼。 独立刚宣布没多久,华人群体里有些人欢喜中夹着不安,他们觉得终于有机会把华语推到国家层面了。毕竟,华人那么多,用华语办事应该更顺当吧。新加坡中华总商会就站出来了,代表商家和社区领袖,组了个委员会,正式去见李光耀。他们的诉求很简单,希望把汉语定为国语,还说这能提升政府效率,促进社会和谐,基于人口比例,这要求听起来挺合理。 商会的人来市政厅办公室,带了文件和数据,列出华语在本地华人群里的普及程度,还强调这符合多数人的利益。但李光耀听完,没买账。他的回应特别硬,直接说除非先把他打倒,否则汉语绝不可能成国语。他觉得这不光是语言问题,而是关乎国家方向。要是真这么干,马来人和印度人会觉得被边缘化,甚至英文教育的华人也会不满,国家说不定就散架了。 他还点出,用汉语做贸易、获取知识,会把新加坡隔离在世界之外。那时候,英语是全球通用钥匙,忽略它等于自断后路。更现实的是,新加坡的多族裔结构敏感得很,邻国马来西亚就在边上,华人要是太强势,会激起更大矛盾。李光耀警告说,这种鼓动危险,会危害马来西亚华人的权益,他们在那边正为语言公平奋斗呢。 商会的要求被挡回去后,李光耀没停下脚步,他连续几次公开讲话,针对语言鼓动者,让他们别再闹了。他说,语言、文化、宗教都不是政治议题,已经化解了大麻烦,现在再搅和就是不识时务。他重申,四种语言——英语、华语、马来语、泰米尔语——都是官方的,平等对待,马来语是国语,这安排是为了国家好,不是因为哪种语言支持者多。他劝那些人算清楚账,别瞎掺和,要是不知道深浅,就交给懂行的人处理。新加坡要当东南亚的榜样社会,不能让语言争端毁了一切。 这事儿过去没多久,政府就把英语定为工作语言,用在行政和商务上,同时承认其他三种为官方语言。这政策不是一时兴起,而是为了让新加坡快速融入全球经济。初期,还试过双语教学,华人小孩学英语,其他族裔也接触母语,希望大家都能掌握两种。但现实很快就给浇了盆冷水,很多孩子两种都学不好,考试过不了关,教育系统压力山大。到了1979年,只能调整,英语成主打,母语变文化课,别硬逼着学。这转向虽然无奈,但也体现了新加坡的务实作风,先活下来再说。 当然,这政策不是没争议。有些人觉得它制造了阶级分层,英语好的占便宜,母语弱的吃亏。但李光耀到晚年还说,如果回到1965年,他还会这么选,因为这是国家生存的必需品。他自己也努力学华语,甚至当总理时还上课,还学了点闽南语和马来语,就是为了接地气。但他清楚,情感不能盖过理性,新加坡不能只舒服华人,得顾全大局。 这事件反映出新加坡建国的核心思路:实用主义高于一切。商会游说时,以为人口优势就能赢,但李光耀看得很远,知道小国要靠全球连接活命。拒绝汉语成国语,不是反华,而是为了不让国家陷进种族泥潭。结果证明,这步走对了,新加坡成了亚洲奇迹,人均GDP高居榜首。华人文化也没丢,母语课还在,节日庆典照办,只是没主导国家方向。