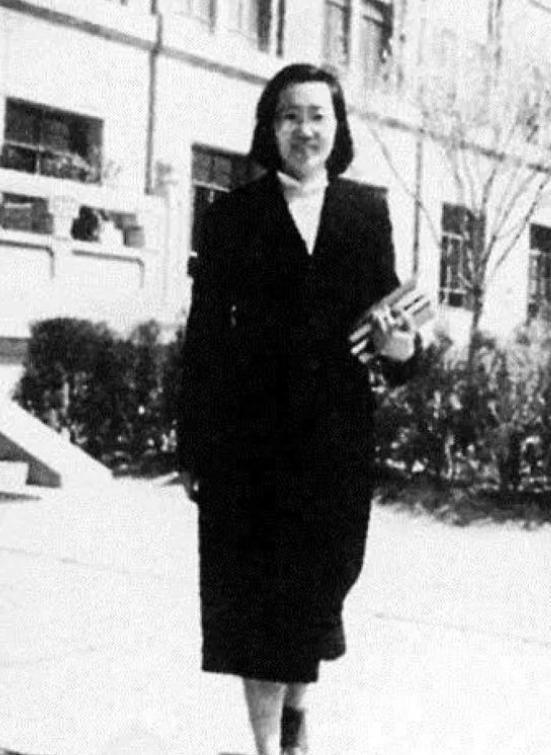

1964年4月,邓小平视察兰州504厂,一家对外绝密的铀浓缩工厂,在车间角落,他看见一个穿工装的女工,随即一愣,走上前问:“你怎么在这儿?”对方低声说了句:“执行任务,”邓小平愣住了,这不是1959年在全国群英会上戴大红花的女科学家王承书吗?怎么跑到戈壁滩当起了无名工人? “怎么是你?”车间的机器轰鸣声掩盖了脚步声,邓小平在视察这座绝密的铀浓缩工厂时,目光忽然停在角落里一个穿着工装、头发半白的女工身上。 只见女工抬起头,眼神平静而坚定,只回了三个字:“国家需要我,我就在这里。” 邓小平怔住了。眼前这个面容憔悴、双手粗糙的女工,竟是五年前在全国群英会上戴大红花、受到周总理亲自表彰的女科学家,王承书。 她曾是国际物理学界的顶尖学者,师从诺贝尔奖得主乌伦贝克,提出过轰动学术界的“王承书-乌伦贝克方程”。然而,1961年,她突然从公众视野中消失,连最亲近的同事都不知道她去了哪里。 直到此刻,邓小平才明白,这位享誉世界的科学家,竟隐姓埋名,在戈壁滩的工厂里默默当了一名普通工人。 504厂是中国第一座铀浓缩工厂,承担着为原子弹研制高纯度核燃料的重任。1961年,中央紧急抽调王承书加入这一绝密工程,负责攻克气体扩散法分离铀-235的技术难题。 接到任务时,组织只问了她一句话:“如果让你隐姓埋名一辈子,你愿意吗?”王承书没有丝毫犹豫:“我愿意。” 从此,她的名字从学术期刊上消失,她的身影从大学校园里淡出。她告别丈夫和孩子,独自来到西北荒凉的戈壁滩,以“王工”的身份,和工人们一起日夜奋战。 铀浓缩是原子弹研制中最关键、最困难的环节之一。当时,苏联专家撤走,带走了所有技术资料,中国科学家只能靠自己摸索。王承书带领团队,从零开始推导公式、计算数据,常常工作到凌晨。 车间里辐射严重,防护设备简陋,许多工人因长期接触放射性物质而健康受损。王承书也不例外,她的头发开始脱落,脸色越来越差,但她从未退缩。 有一次,实验数据出现异常,整个团队陷入焦虑。王承书三天三夜没合眼,重新核对每一组数据,最终发现了一个微小的计算误差。她沙哑着嗓子对同事们说:“我们的工作,关系着国家的未来,绝不能有一丝差错。” 1964年10月16日,中国第一颗原子弹爆炸成功。消息传来,504厂沸腾了,许多人激动得泪流满面。然而,王承书依然沉默。她只是轻轻合上手中的笔记本,转身回到实验室,继续投入下一项工作。 多年后,有人问她:“放弃学术荣誉,隐姓埋名几十年,值得吗?” 她笑了笑,只说了一句话:“科学家的价值,不在于名字是否被人记住,而在于对国家有没有用。” 在504厂的档案里,她的名字始终只是一个代号。但历史不会忘记,在中国核工业的基石上,镌刻着一位女科学家无声的奉献。 信息来源: 新浪军事|中国这位女专家鲜为人知 为造原子弹隐姓埋名到去世 文|知又 编辑|南风意史