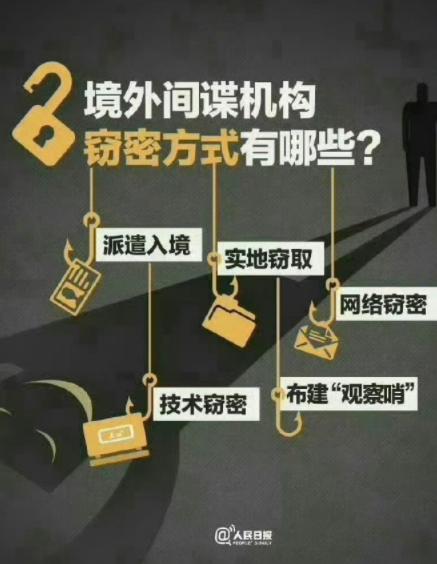

中国国安部突发警报!我们所用的电子设备可能被远程控制,摄像头会被远程开启窃密! 最近国家安全部的一则警报,让全国网友集体后背发凉。我们每天不离手的手机、电脑,甚至智能摄像头,都可能变成境外势力的 "电子间谍"。你在家中毫无防备地和家人聊天、处理工作,甚至睡觉时,某个千里之外的黑客可能正通过你的设备 "现场直播"。连关机断电的设备都可能被唤醒,这场景并非虚构。 这种远程操控早已进入现实。去年,某科研单位的夜班保安在巡逻时,发现实验室的电脑屏幕突然亮起。当时已是凌晨三点,所有研究人员都已离开。 他凑近查看,屏幕上正弹出文件传输的进度条,而摄像头的指示灯在黑暗中明明灭灭。技术部门紧急介入后证实,这台用于处理核心数据的电脑被植入了特种程序,过去 72 小时内已有 37 份实验记录被发送至境外服务器。类似的情况在企业、医院、政府机关都有发生,只是多数时候,用户直到数据泄露造成损失才察觉异常。 境外情报机构的操作逻辑精密得令人咋舌。他们不会用弹窗广告这种显眼方式暴露自己。更多时候,他们会伪装成操作系统的例行更新提示,或者在常用办公软件的插件库里混入恶意代码。 某互联网安全公司的监测数据显示,去年伪装成 "PDF 阅读器插件" 的窃密程序,在国内的传播量超过 200 万次。这些程序进入设备后,会先蛰伏数周甚至数月,期间只做一件事:收集用户的操作习惯 —包括常用密码的输入规律、文件存放路径、开机时段等。等到掌握足够信息,才会在深夜或用户外出时启动核心功能。 智能设备的普及让这场暗战渗透到生活每个角落。市场监管部门去年对 300 款热销智能摄像头进行检测,发现 42% 存在默认密码未强制修改的漏洞。有检测人员做过实验,用 "123456" 作为密码尝试登录某品牌摄像头的公共云平台,竟然直接接入了 17 户家庭的实时画面。 这些画面里,有婴儿房的摇篮,有客厅里老人的日常活动,甚至有主人在家中处理财务单据的场景。更棘手的是智能音箱,某品牌产品被曝出在待机状态下,麦克风仍会每 30 秒激活一次,录制环境音并上传至云端。虽然厂商解释是为了 "提升语音唤醒灵敏度",但这种设计无疑给信息窃取提供了便利。 电子元件层面的风险更难防范。某军工企业在设备检修时发现,一批进口芯片在特定温度和电压条件下,会自动切换至 "调试模式",向预设的 IP 地址发送设备运行日志。拆解分析显示,芯片内部被额外植入了 3 平方毫米的特制电路,这个比指甲盖还小的部件,能绕过常规的安全检测程序。 汽车领域的情况同样严峻,某合资品牌车型被发现,导航系统会记录车辆经过的敏感区域坐标,即使车主关闭定位功能,这些数据仍会通过车载 SIM 卡定期上传。 国家安全机关破获的案件揭开了更多细节。2023 年,某地抓获的境外间谍团伙,专门针对酒店客房的智能电视下手。他们通过修改系统固件,让电视在关机状态下仍保持网络连接,麦克风持续工作。 住客在房间内的谈话,尤其是涉及商务谈判、行程安排的内容,会被转换成文字发送出去。还有团伙利用改装的充电宝,在用户充电时自动读取手机里的通讯录和通话记录。这些充电宝外观与普通产品无异,却能在 15 分钟内完成数据拷贝。 应对这类威胁需要系统性措施。技术专家建议,普通用户应每周手动检查设备后台进程,关闭不常用的权限申请。在处理敏感信息时,可使用物理断网的电脑,避免连接公共 WiFi。 对于摄像头,除了使用遮挡贴,最好在不用时拔掉电源 —某些高级窃密程序能突破软件关机,但无法绕过硬件断电。企业和机构则需建立设备准入制度,对进口电子元件进行二次检测,优先选用通过国家网信认证的国产产品。 国家安全机关的警报不是危言耸听。当电子设备成为生活必需品,信息安全就成了每个人的必修课。识别异常的设备运行状态,及时修补系统漏洞,审慎对待各类权限请求,这些看似微小的举动,共同构成了防范境外窃密的防线。 在这场没有硝烟的对抗中,警惕性就是最有效的盾牌。