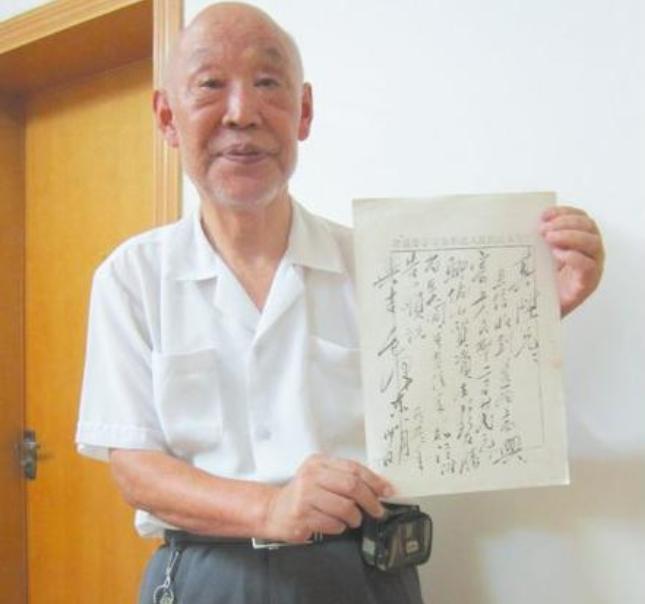

1950年,铁匠朱其升看到家家户户都挂上了毛主席头像,他越看这个人越眼熟,于是偷偷将妻子拉到一旁对她说:“其实毛主席是我结拜兄弟。”妻子大惊:“你怕不是穷疯了吧!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1952年,在中南海一间接待室里,两位老人四手相握,一位是新中国的缔造者毛主席,另一位,则是从湖北乡野来的铁匠“朱其升”。 身份悬殊如此,在外人看来几乎荒诞,然而,当毛主席一声“其升兄”脱口而出时,所有地位的界限仿佛瞬间消失了,而这声“其升兄”的分量,得回到四十多年前。 1911年,辛亥革命的枪声响彻武昌,革命浪潮席卷长沙,一个叫“毛润之”的年轻人,怀揣一腔热血,想投笔从戎,却因没有保人而被挡在了新军门外。 当时,已是老兵的“朱其升”恰好在场,他打量着这个身材瘦高、眼神里透着一股执拗劲儿的青年,虽然不善言辞,却从对方的谈吐中认定此人绝不是等闲之辈。 于是,朱其升二话不说,带着战友“彭友胜”,一同为毛润之做了担保,就这样,未来的领袖,靠着一个老兵的仗义,走进了军营。 军营的生活,把这三个人的命运拴在了一起,朱其升像个大哥,处处照应着毛润之,教他打枪,甚至从自己的口粮里匀出一份给他。 而毛润之也不是个寻常书生,在空闲时间,他就教朱其升他们识字,分析天下大势,对这些长年与刀枪为伴的士兵来说,这无异于打开了一扇新世界的窗户。 他们的情谊在患难中越来越牢固,在一次夜间行军,毛润之脚部受伤,三人躲在沟渠里,硬是靠着野草和雨水熬了三天三夜才脱险,这种过命的交情,比任何誓言都来得实在。 但好景不长,1912年南北议和,部队解散,临别之时,毛润之志在四方,要继续闹革命,而朱其升则挂念妻子孩子,便拿着遣散费回了湖北大冶老家,重操旧业,继续当他的铁匠。 从此,两人天各一方,军营岁月成了一段被深埋心底的往事,之后的几十年,生活天翻地覆,朱其升在老家打了一辈子铁,日子过得紧巴巴,成了村里最不起眼的老头之一。 与此同时,“毛主席”这个名字传遍了神州大地,成了一位干出惊天动地大事的伟人,朱其升也常在报纸广播里听到这个名字,却压根没把这位大人物和当年睡在身边的“润之兄弟”联系起来。 直到1950年,新中国成立后,毛主席的画像挂进了千家万户,朱其升每天看着墙上的画像,越看越觉得眼熟。 终于有一天,他脑中才回想起来:这不就是当年长沙军营里那个“润之兄弟”吗,他按捺不住激动,将这惊天秘密告诉了妻子,换来的却是一盆冷水:“你是穷疯了,还是老糊涂了?” 这事很快在镇上传开,成了个笑话,一个乡下打铁的,竟敢跟天安门上的大人物称兄道弟,这件事听着就玄乎。 面对乡邻的嘲讽和不信,朱其升百口莫辩,有人甚至半开玩笑地激他:“你不是认识吗?写封信送北京不就都解决了?” 这句玩笑话,反而点醒了他,朱其升写了一封信,字斟句酌,寄往了北京中南海,当信寄出后,他心里七上八下,毛主席日理万机,哪有功夫搭理一个乡下老头,更何况,几十年过去,人家还记不记得自己,都是两说。 谁也没想到,几个月之后,一封盖着北京邮戳的信件送到他手上,朱其升颤栗着拆开,信首映入眼帘的便是三个大字:“其升兄”。 那一刻,老人的眼泪夺眶而出,村里所有的闲言碎语,在这三个字面前瞬间崩塌,毛主席不仅清楚记得当年的情谊,还随信寄来一笔钱,让他做点小生意改善生活。 朱其升没有拿着这封信四处炫耀,反而像珍宝一样藏好,他拿着这笔钱,在当地开了一家“和平油布伞厂”。 从撑伞骨到煮桐油,他事必躬亲,把一个老铁匠的实在劲儿全用在了做伞上,靠着手艺和诚信,伞厂生意竟越做越红火,产品甚至卖到了县城。 到了1952年,镇上通知他去北京参加一个轻工业座谈会,这才有了开头那一幕,在中南海,毛主席笑着走来,紧紧握住他的手,还是那声熟悉的“其升兄”。 两人吃饭叙旧,聊的都是几十年前军营里的琐事,仿佛岁月从未走远,临别时,毛主席又给了他一笔钱,鼓励他把厂子办好,多为国家做贡献。 回到家乡的朱其升愈发干劲十足,他扩建厂房,招收徒弟,将手艺传承下去,甚至有人问他,既然有着这样的关系,为何不去谋求个一官半职呢? 而老铁匠总是摇摇头:“润之兄弟干的是扭转乾坤的大事,我这点手艺,能给乡亲们做点实在东西,就知足了。” 四年后,朱其升因病去世,而他一手创办的油布伞厂,在那个年代,实实在在地为许多家庭撑起了一片天。 一个缔造了历史,一个打了一辈子铁,他们的故事恰恰说明,有一种情谊,它根植于微末,能扛过岁月的淘洗,也压根不在乎所谓的身份与功业。 【信源】原文登载于新湖南2021年9月9日 关于“党史钩沉丨毛泽东在辛亥革命中 - 长沙 - 新湖南”的报道