1963年,已经94岁的蒋妙月,向中央提出,说想去台湾,去见见蒋介石,毛主席指示:“好好安排一下,礼送入台吧!"

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

那年的冬天,浙江奉化一座漏雨的老宅里,94岁的蒋妙月蜷在藤椅上,手里攥着泛黄的旧照片。

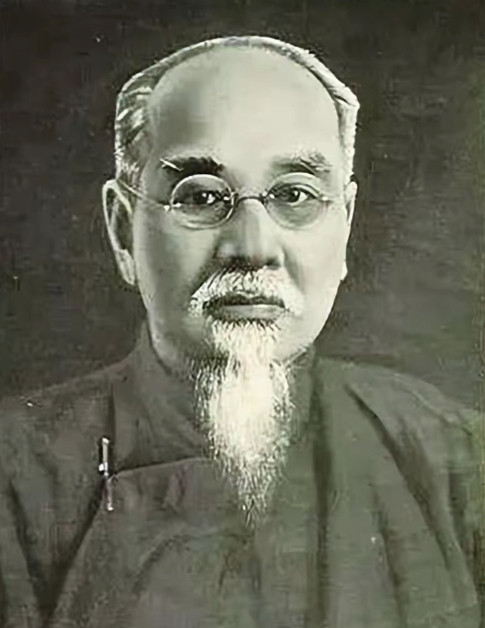

照片里的年轻人穿着笔挺的军装,那是她曾经藏在阁楼里半个月的外甥蒋介石,屋外寒风呼啸,屋内咸菜就着冷饭的晚餐已经摆了三天,女婿王仁和攒下的十块钱压在枕头下,是她全部的家当。

这个裹着小脚、一辈子没出过远门的老太太,突然做了一个让全村人瞠目的决定,她要跨过那道铁幕,去台湾见蒋介石。

彼时的海峡两岸,炮弹在金门上空呼啸,广播里充斥着“反攻大陆”与“解放台湾”的尖锐对立,民间往来早被斩断十四年。

可当这封沾着咸菜味的请求信辗转送到中南海时,毛泽东的批示让所有人屏住了呼吸:“好好安排一下,礼送入台吧!”

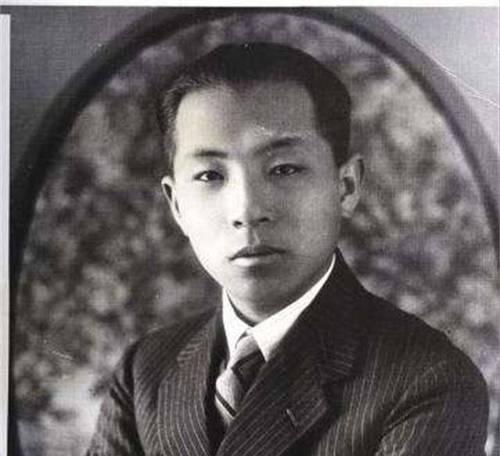

蒋妙月与蒋介石的缘分,埋在半个多世纪的恩情里,1908年,二十出头的蒋介石想去日本留学,父亲早逝的家连路费都凑不出。

他咬牙把妻子的嫁妆首饰箱寄给舅舅孙琴风,没想到舅妈蒋妙月二话不说卖掉二十亩良田,把银元塞进他手里。

五年后袁世凯通缉革命党,被追杀的蒋介石逃回奉化,蒋妙月把他藏在阁楼夹层,军警搜查时她端出热茶周旋,等风声稍缓又卖掉最后几亩田送他去日本避难。

后来蒋介石每次衣锦还乡,第一件事就是给舅母磕头,连宋美龄都记得“他待舅母比亲娘还恭敬”。

1949年国民党溃退台湾前夕,蒋介石派秘书汪日章连夜赶回溪口,想接走这位唯一的血亲长辈。

八十多岁的蒋妙月却摇头:“落叶总要归根,我就在祠堂边等你们回来。”谁也没想到,这一等就是十四年。

当1963年汪日章再次推开老宅的木门,看到的场景让他心酸,屋顶漏着雨,老太太独自啃着霉变的咸菜,唯一完好的家具是供着蒋介石照片的条案。

她颤巍巍拉住汪日章:“我梦见经国小时候吃我做的桂花糕,能不能让我见最后一面?”

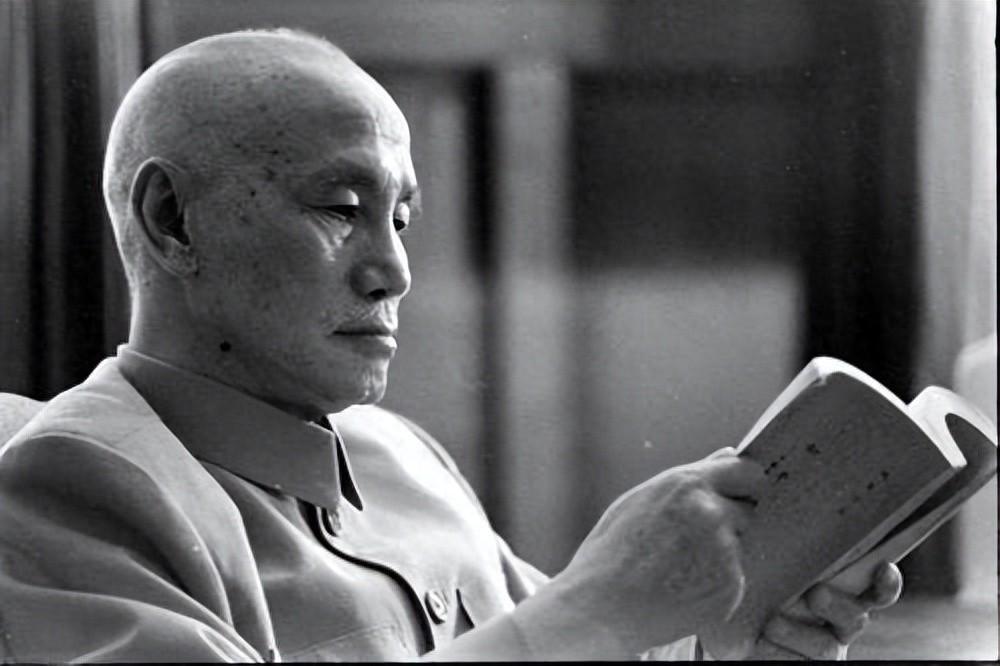

这声叹息惊动了北京,周恩来连夜向毛主席汇报,两人都清楚其中的政治风险,当时台湾海峡美舰游弋,大陆刚经历三年困难时期,蒋介石还在叫嚣“反攻大陆”。

可毛泽东抽完半支烟,突然笑了:“蒋介石最讲孝道,我们送他个‘活菩萨’过去。”

这步棋藏着深意,就在前一年,周恩来刚通过香港记者曹聚仁向台湾传递“一纲四目”的和谈条件,承诺“台湾回归后可保留军队和现行制度”,送还蒋妙月,恰似在冰封的海峡投下一颗温情的探路石。

筹备工作秘密展开,上海市委派人接蒋妙月沐浴更衣,特批女婿王仁和全程陪同。

香港的红色商人负责与台湾联络,传回的消息令人意外,蒋介石听说舅母尚在人世,当场打翻茶杯,命令蒋经国提前三天到香港接应。

1965年春天,96岁的蒋妙月穿着簇新的蓝布衫踏上香港启德机场,舷梯旁西装笔挺的蒋经国扑通跪下,身后记者们的闪光灯亮成一片。

台北松山机场的停机坪上,78岁的蒋介石拄着拐杖站了半小时,当蒋妙月的身影出现在舱门口,他甩开侍卫搀扶踉跄上前,当着文武百官的面重重跪倒。

在场《联合报》记者记录下这个历史性瞬间:“老先生额头抵地呜咽,老太太摸着他白发喊‘瑞元’,二十步外肃立的军官们集体红了眼眶。”

此后两年,士林官邸的桂花树下常有一老一少的身影,蒋介石陪舅母翻看奉化老照片,听她念叨“祠堂东墙的裂缝该补了”,宋美龄亲自煲桂圆汤给她祛湿。

1967年蒋妙月以98岁高龄辞世时,守灵的蒋介石盯着遗像突然对蒋经国说:“她临终前一直攥着我的手,说‘别忘了溪口的桂花树’。”

这场跨越铁幕的探亲,表面是家长里短的温情故事,内里却撬动了坚硬的政治齿轮,蒋妙月抵台三个月后,蒋介石通过曹聚仁向大陆传话,首次提出移交制海权、允许老兵回乡探亲等六项条件。

1979年全国人大常委会发表《告台湾同胞书》,呼吁通邮通航,展柜里那件印着“想家”的台胞外套,正是冰层融化的第一道裂缝。

当权谋家们算计着导弹射程与外交辞令时,真正叩开两岸心门的,竟是一个老太太兜里揣的十块钱和一句“想见见外甥”。

毛泽东的“礼送”二字,看似云淡风轻,实则把球踢给了最重孝道的蒋介石,接过这份人情,就等于默认血脉比意识形态更重。

如今台北故宫还保存着蒋妙月带去的奉化泥土,它提醒后人,再厚的政治坚冰,也挡不住人性里最朴素的思念。