1867年,赵烈文对曾国藩预言,大清50年内必定灭亡,曾国藩不信,赵烈文说:得天下太容易,开国时又太残暴,这些都有违天道,岂能长久?44年后,武昌一声炮响,宣统帝逊位,清朝果然彻底覆灭。

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

1867年的夏天,两江总督曾国藩的书房闷热得像个蒸笼,窗外的蝉鸣撕扯着粘稠的空气,桌上的冰镇酸梅汤早已凝出一层水珠。

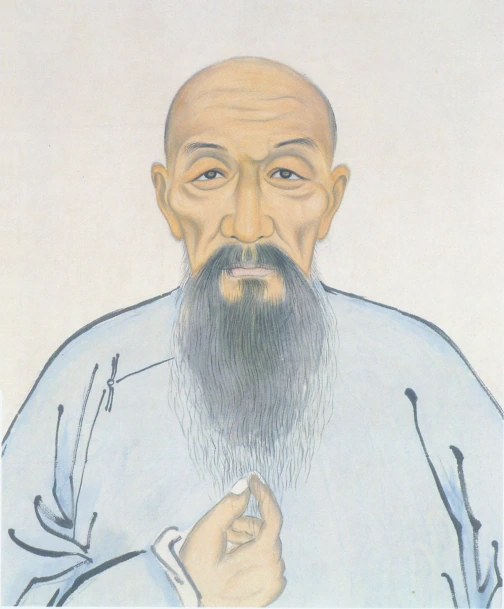

幕僚赵烈文站在书架投下的阴影里,官袍下摆被穿堂风轻轻掀起,他的声音压得极低,字字却像烧红的铁块砸进凝固的暑气:“恩师,依学生愚见,大清国运,不出五十年,必亡!”

曾国藩手中的青瓷茶盏猛地一晃,滚烫的茶水泼溅在孔雀补服上,洇出深褐色的爪痕。

这位平定太平天国的中兴名臣死死盯住眼前这个瘦削的江南书生,喉结上下滚动:“静涵!慎言!此等大逆不道之言,岂可妄论?”

书案上摊开的《邸报》还散发着墨香,头版印着慈禧太后在养心殿接见洋人公使的新闻,配图里黄龙旗在西洋水晶吊灯下格外鲜艳。

赵烈文没有退缩。烛光在他镜片上跳动,映出眼底那种近乎冷酷的清醒:“得天下太容易,开国时又太残暴。”

他伸手按住案头那本《扬州十日记》,书脊上康熙御批的“此系伪书”四个烫金大字正在剥落,“清军入关,扬州十日血流漂杵,嘉定三屠婴儿掷槊,圈地令下百万汉民膏腴尽归八旗,这些都有违天道,岂能长久?”

窗外突然炸响惊雷,暴雨倾盆而下,把紫金山巅的晚霞浇得一片血红。

曾国藩的指尖无意识摩挲着腰间的黄玉扳指,那是咸丰帝赐予的勤王信物。

他想起半月前京中来信描述的惨状:前门大街上乞丐争食人肉,旗人贵妇当街典卖绣花亵裤。

沉默良久,这位湘军统帅突然轻笑出声:“即便真如你所言,朝廷不能效法东晋南宋,划江而治?”

话音未落,赵烈文已经摇头,发辫扫过身后地球仪上标着“英吉利”的岛国:“西洋火轮朝发夕至,哪还有偏安一隅的退路?当年洪秀全困守天京,不正是活生生的教训?”

雨幕中传来更夫沙哑的梆子声,三更天了,曾国藩忽然起身推开雕花木窗,任雨水打湿案头那份《请设江南制造总局折》。

他望着闪电中若隐若现的明城墙,想起二十年前长沙城头,自己悬剑自尽时被罗泽南救下的那个雨夜。

赵烈文的声音从背后幽幽飘来:“恩师可记得咸丰八年,英法联军火烧圆明园,咸丰爷北狩热河?”

一道闪电劈过,照亮了书房墙上那幅《皇清一统舆地全图》,南海诸岛的朱砂印记早已褪色。

直到晨光染白窗纸,这场对话仍在继续,赵烈文从袖中抽出一册手抄本,那是他秘密整理的《上海新报》译稿:“恩师请看,泰西诸国议会吵嚷如市井,却能源源不断造出铁甲舰。而我大清的六部九卿,连漕粮改海运都要吵上三年。”

曾国藩翻到某页突然僵住,上面详细记载着日本明治天皇每日学习德文的时间表,檐角铁马在风中叮当作响,像极了天津港外那些西洋轮船的锚链声。

四十四年后,当武昌起义的枪声穿透紫禁城的琉璃瓦,溥仪在养心殿翻出当年曾国藩的密折,朱批“静涵狂悖”四字已被蛀虫咬得支离破碎。

而在南京总统府的档案室里,一份泛黄的《能静居日记》静静摊开,某页记载着1867年那个雨夜的预言,墨迹如新:“天道好还,中国有必伸之理;人心效顺,匹夫无不报之仇。”

赵烈文当年指出的清廷顽疾,得国不正的合法性危机、满汉对立的民族裂痕、拒绝制度变革的保守心态——在甲午战败、戊戌政变、皇族内阁等事件中不断放大。

当1911年成都街头爆发保路运动时,那些挥舞川汉铁路股票的小商人,或许正是当年被圈地令夺去田产的农民后代。

而袁世凯在小站练兵用的德式步枪,与湘军当年“抬枪杀敌”的土铳形成荒诞对比,印证了赵烈文“器物之变难撼根本”的洞见。

这场预言最吊诡之处在于,它诞生于所谓的“同光中兴”时期,当江南制造总局的烟囱开始冒烟,福州船政局的学徒拆解西洋轮机时,很少有人能像赵烈文那样看穿这层“裱糊”表象。

就连曾国藩,也要在亲眼目睹慈禧太后用海军军费重修颐和园后,才彻底认同幕僚的判断。

这种众人皆醉我独醒的洞察力,或许源于赵烈文特殊的身份,他既是传统科举体系下的失意者,又是最早接触《海国图志》的开放派,这种边缘视角让他比李鸿章等局中人看得更透彻。

站在今天的角度回望,赵烈文的预言精准得令人战栗,他预见到清亡后“方州无主”的军阀混战,甚至暗示了革命党人“驱除鞑虏”口号可能激化的民族矛盾。

但更值得玩味的是,这个预言本身如何改变了历史,正是通过曾国藩的私人书信网络,赵烈文的分析悄悄影响了张之洞等地方督抚,为日后东南互保埋下伏笔。

当1911年各省纷纷独立时,两江总督衙门里的官员们,或许正捧着当年那本被雨水打湿的《船山遗书》。