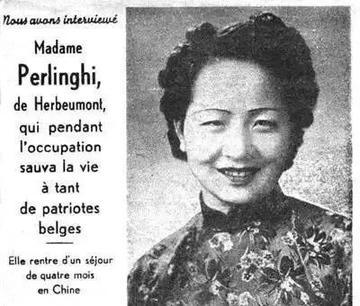

1943年,比利时青年罗格尔即将被德军执行绞刑,国王亲自向德军求情,却遭到德军无情拒绝,没想到关键时刻,一名中国女子却挺身而出救下了他! 彼时,二战激战正酣,纳粹德国侵占比利时后施行严酷统治。罗格尔·拉莫特,当地一名二十出头的普通青年,因参与抵抗运动而遭逮捕。 德军指控他破坏铁路线,意图阻碍德军运输,这在占领区是死罪,绞刑的阴影笼罩着他,比利时国王利奥波德三世得知后,试图以王室身份干预。 利奥波德三世彼时虽被德军软禁,却依旧颇具影响力。于是,他借助官方途径向德军指挥官陈情,着重强调罗格尔的年少与无辜。然而,德军冷酷无情地予以拒绝,执意执行死刑。 就在罗格尔命悬一线之际,一名中国女子出现了。她名为钱秀玲,彼时为旅居比利时的华人。 钱秀玲可不是普通人,她早年在比利时留学,后来嫁给当地工程师。利用这层关系,她建立起广泛人脉,包括德军高层。 得知罗格尔的处境后,她迅速行动,通过私人渠道联系上德军驻比利时司令亚历山大·冯·法肯豪森。 法肯豪森对中国文化怀有亲近之感。他曾在中国出任军事顾问,期间与钱秀玲结识并有一定交情。钱秀玲以人道理由恳求,强调罗格尔的年轻和家庭背景,最终说服法肯豪森特赦罗格尔,1943年11月,绞刑被取消,罗格尔获释。 这个转折点来得如此突然,连德军内部都感到意外,她的事迹被后人誉为“东方辛德勒”。 你可能好奇,为什么一个中国女子能办到国王都做不到的事?这背后藏着跨文化智慧的闪光点。 钱秀玲的身份特殊:作为华人,她不属于欧洲冲突的核心,德军对她少了几分戒备。 更关键的是,她利用了冯·法肯豪森的个人背景——这位德军将领曾在1930年代服务于中国国民政府,对中国有感情。 钱秀玲的求情不是空洞呼吁,而是精准切入人性弱点,强调罗格尔的“无辜青年”形象,触动了法肯豪森的恻隐之心。 相比之下,国王的求情被视为政治施压,反而激化了德军对抗情绪。从这里,我们能学到一点:在高压环境下,非正式渠道往往比官方途径更有效。 钱秀玲的行动不是孤例,她在二战期间救过上百人,包括犹太难民,但罗格尔事件最富戏剧性,因为它凸显了小人物的巨大力量。 最后,此事件的意义远非1943年可比。它启示我们,哪怕身处最为黑暗的时代,个体的行动亦能点燃希望的火种。 钱秀玲的介入不是偶然,而是源于她对正义的执着;罗格尔的幸存,则象征抵抗精神的胜利。 素材来源:金台资讯 人民网资讯精选官方账号 2025-05-09 06:54