【#舆情应对作死五连有多致命##守住人性温度才是舆情应对正道#】舆论场就像一口滚烫的大锅,总有人精准地往里跳,还顺手添添柴火,急着盖上锅盖。近期的两场舆论风暴,联袂上演了“教科书级”的舆情爆雷剧。

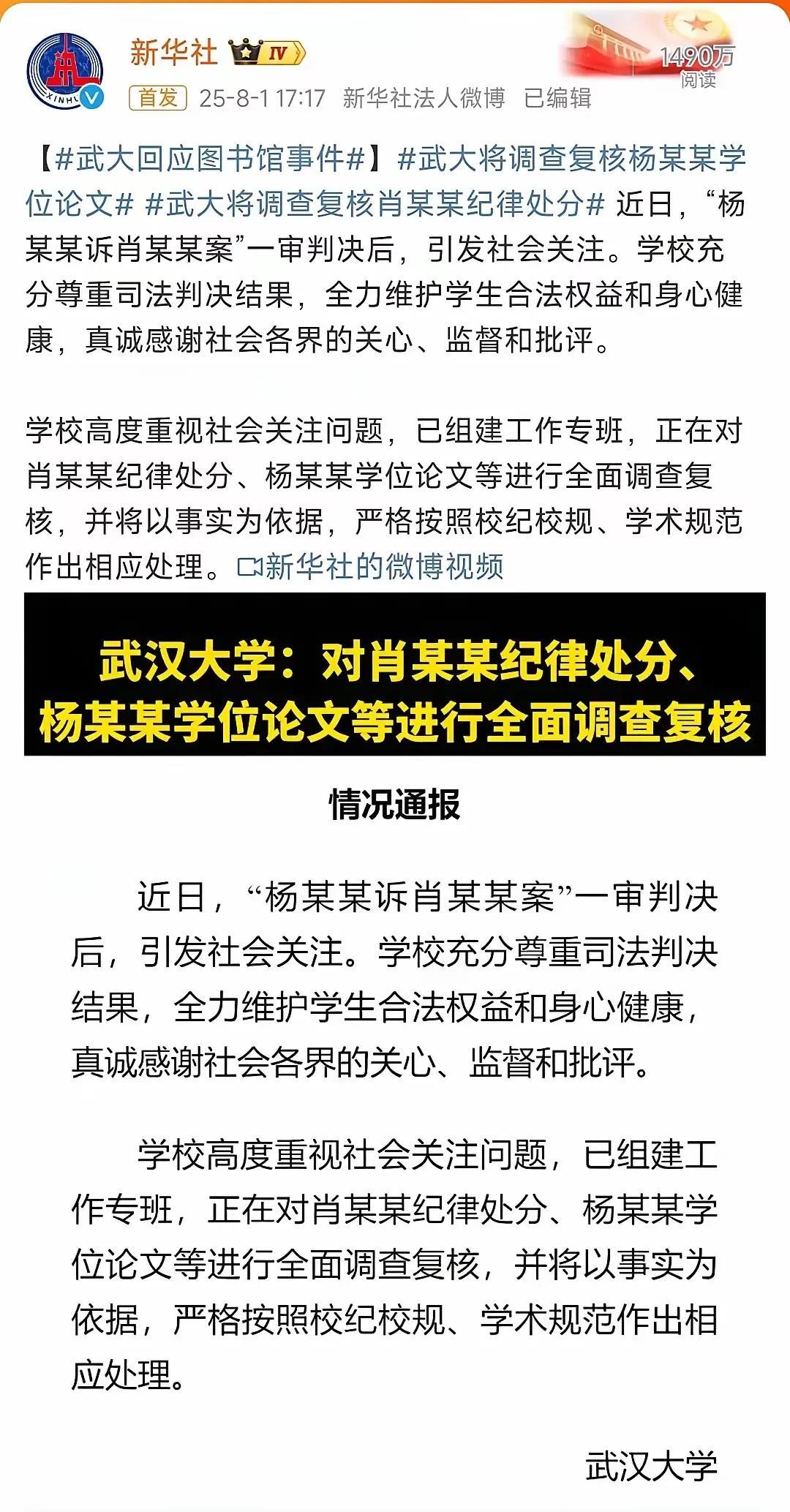

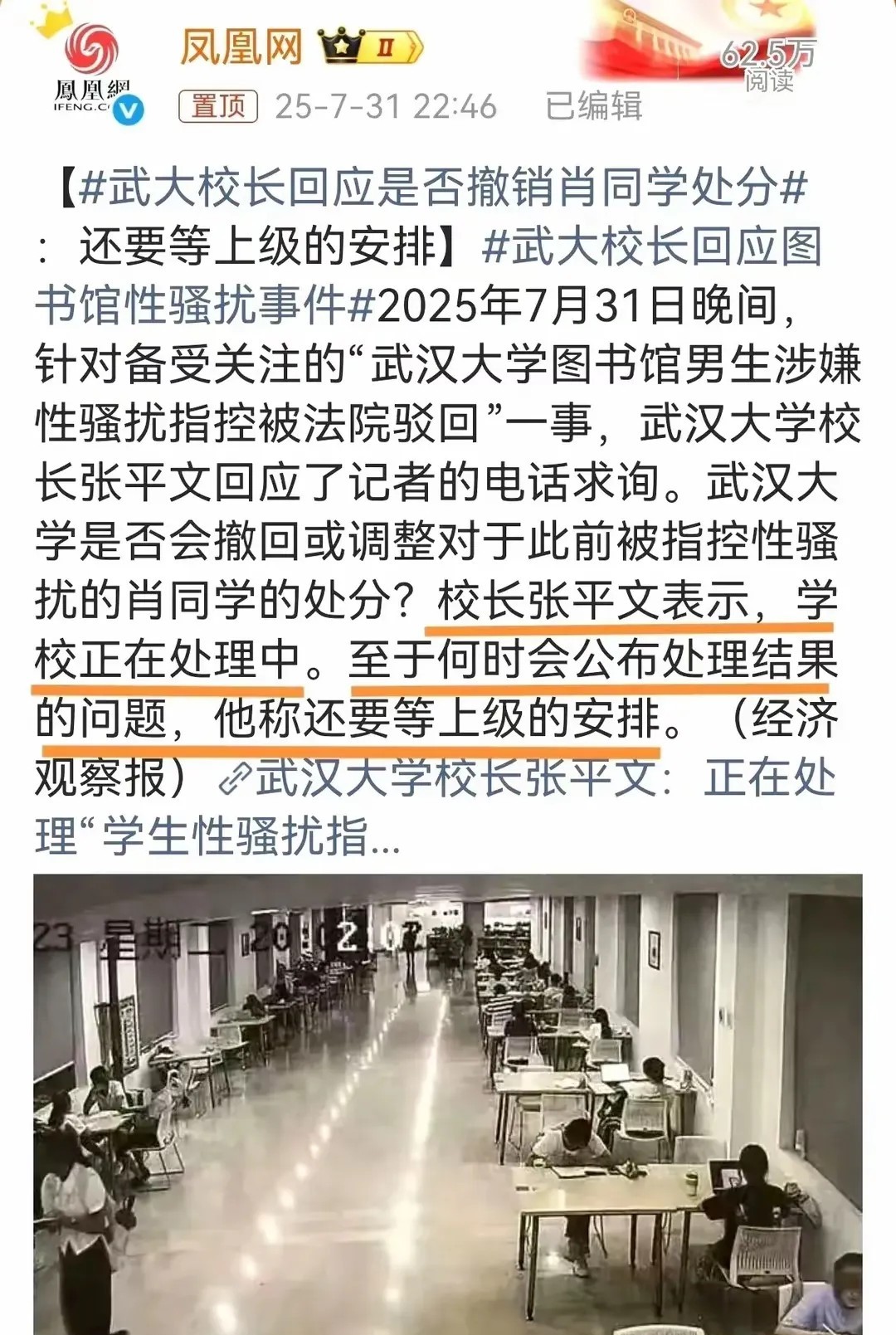

在学生被诬告事件的反复拉扯中,武汉一所大学官方作出“等待上级安排”的回应,又进一步引燃了公众情绪,网友声讨一浪高过一浪。

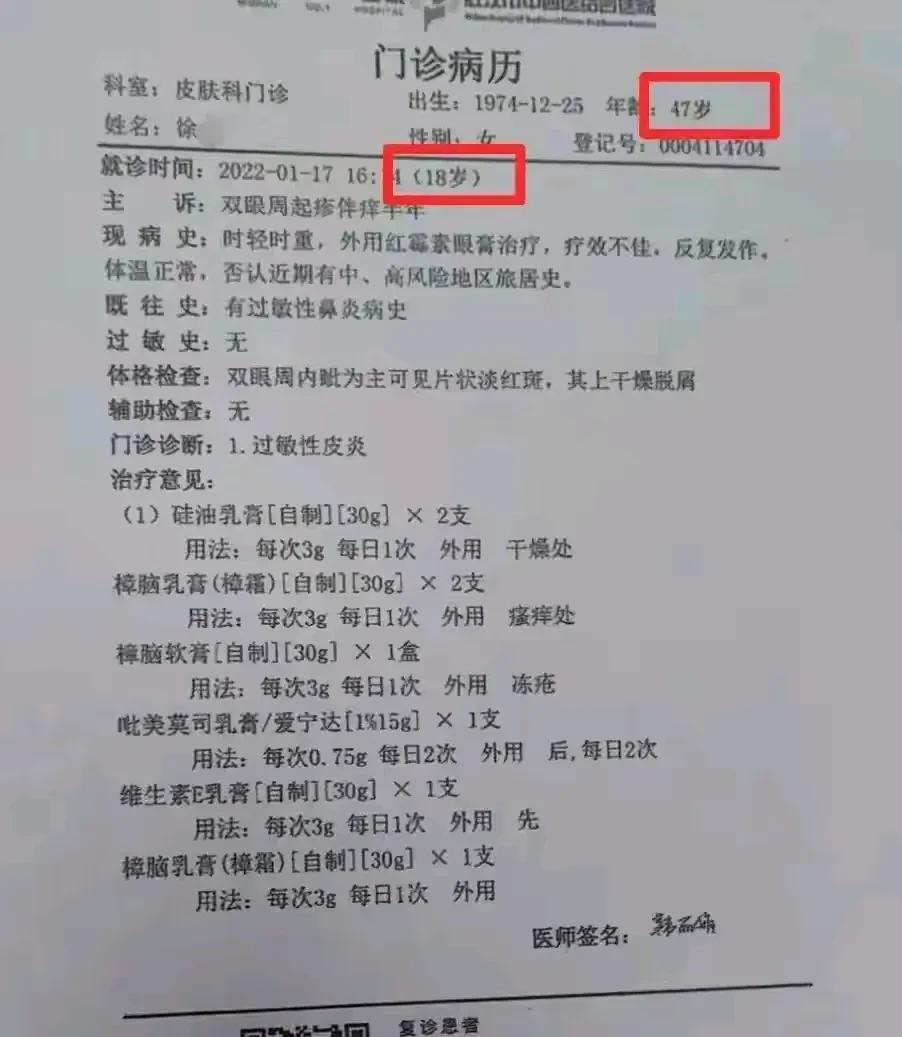

体检行业龙头爱康国宾面对客户“十年体检未发现癌症”的控诉,反手就将老客户告上法庭,其创始人“几百元体检还想查出所有病”的言论,更是让人瞠目结舌。

一套操作猛如虎,一看战绩零比五,把自己稳稳地送上了舆论的“审判席”。

一

可以说,上述两场舆情中的当事方亲手完成了对自己形象的“公开判决”。这些本该拥有足够智慧、资源和专业团队的机构,为什么会以同样的姿态翻车?难道真有一套内置的“作死系统”?

还真有。复盘近年来的舆情爆雷事件,会发现很多相似操作。一套“作死五连”打下来,想不“爆”都难。

第一手,矢口否认。危机乍现,第一反应不是调查事实,而是条件反射的删帖、否认与辩解。这种心态是傲慢与侥幸的混合体。骨子里认定自己是权威,相信只要捂住耳朵、闭上眼睛,只要统一的口径够硬,就能够让危机自动消失。

第二手,攻击网民。当否认无效,便开始攻击提出问题的人。爱康国宾状告客户,潜台词是“我没错,是你们在找茬”。这不仅无法扑灭质疑,反而将服务纠纷上升为全社会参与的社会伦理讨论。

第三手,甩锅推诿。当事实压力太大,攻击网民也不好使,就开始寻找“替罪羊”,舍车保帅。把自己也包装成受害者,坚称责任另有其人。从“临时工”到“大环境”,从“行业的劣根性”到“用户的非理性”,万物皆可甩锅。

第四手,推给上级。当前三手失效,一些当事方便会陷入被动的麻木状态,甚至于把问题推给看不见的体制。这种回应方式,比直接的否认和甩锅更伤人。

第五手,照本宣科。当一切挣扎都归于徒劳,他们会发布一份声明。这份声明往往充满了术语和套话,唯独缺少了人情味。当事方暗示“我们已经表过态了,你们不要再纠缠”,但网友怎么会放弃这份展示真实想法的“呈堂证供”呢?

二

接二连三的舆情爆雷,根本原因或在于当事方从一开始就搞错了问题的性质。他们将关乎信任、是非、价值观的舆情,当成一场可以“管理”和“控制”的公关事件。

对负面舆情的恐惧早已深入骨髓,这种恐惧让他们想尽办法回避真诚对话,最终目的只有一个——不想承担责任。

然而,今天的互联网信息高速流通,而“共情”是唯一的硬通货。谁能定义叙事框架,谁能让公众“感同身受”,谁就掌握了舆情的主动权。

强者对弱者一旦露出獠牙,就会输掉人心。当事方试图用“权威”来灭火,这本身就是一种误判。

回应越是“客观”“讲程序”,在公众眼中就越显得冷血麻木、毫无人性。公众天然同情作为个体的弱者,作为强者的一方一旦选择用“否认”“攻击”来回应,那就亲手为自己挑选了“完美加害者”的剧本,公众不站在对立面,又能站谁呢?

三

那么,面对汹涌的舆情,出路究竟在何方?

会倾听、“说人话”。把舆情分门别类,凡是涉及公序良俗的舆情,就要放弃控制舆论的幻想。首要任务是以最快的速度提供事实,以最坦诚的态度面对质疑。用每一个人能听懂的话进行负责任的沟通,而不是用空洞的公关辞令进行敷衍。

不表演、见行动。公众早已对言辞华丽却毫无诚意的道歉产生了“抗体”。真正能修复信任的,是敢于承认不完美,接受外部监督,是为错误付出实实在在的补偿,是用看得见的行动来弥补伤害。

守底线、讲法治。法不能向不法让步,真相也不能向情绪让步。不少舆情出现的原因,就是当事方的处置出了偏差。负责任的态度,是以事实为依据,以法律为准绳,然后用善意和同理心去进行透明沟通。

武汉那所大学的教训尤为深刻,最初为了平息网络情绪而被动作出处分,却为日后更大的被动埋下伏笔。真正负责任的态度,是查清事实、坚守原则,而不是用息事宁人的心态“和稀泥”。

“和稀泥”者,必定满身污泥。公众或许会遗忘,但互联网是有记忆的。每一次敷衍,都是在为下一次更猛烈的风暴积蓄能量。反之,有担当的回应,也能赢得理解和尊重。

说到底,所有的舆情,最终都是人与人的沟通。如果当事方抛弃了人性的温度,把自己武装成一台冰冷的、只会计算利弊的机器时,就已经必败无疑了。

莫言先生说,“不被大风吹倒”。是的,风没有那么可怕,守住人性的温度,路就没有那么难走。(安徽时评)