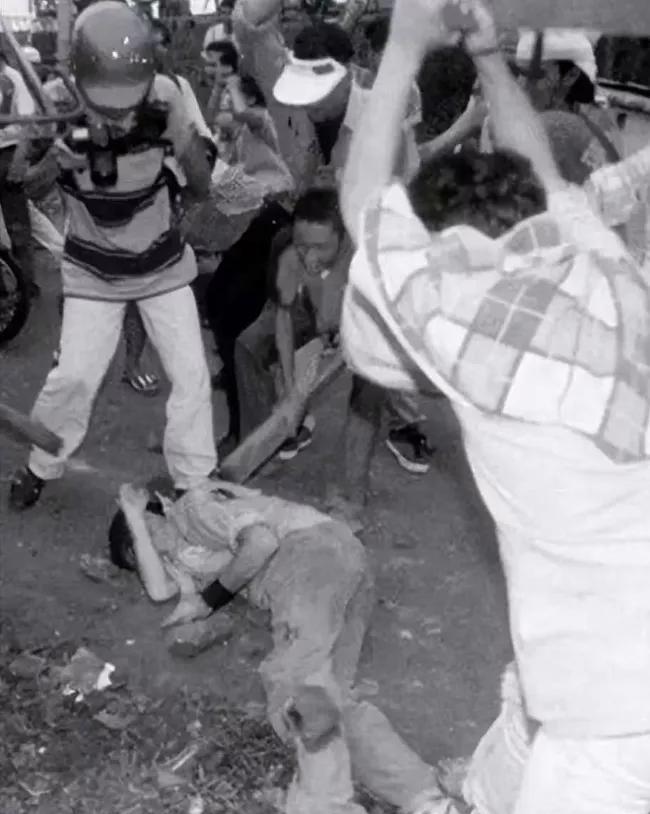

这段历史,提起来就觉得堵得慌。五六十年代的印尼,华侨华人遭遇的那些事,惨烈程度难以想象。可翻遍当时的《人民日报》这些“大报”,想找点当时现场的、扎心的报道,基本是白费劲。为什么?这就不得不看看当时的大环境了。 那会儿新中国刚站稳脚跟,国际上朋友不算多,印尼算是咱们在亚非拉争取的重要伙伴。万隆会议刚开完没几年,大家讲的是“团结”、“反殖”。印尼当局搞排华,咱们政府肯定要抗议、要保护侨胞权益,但真要在自家最大的报纸上,把兄弟家后院烧杀抢掠的惨状摊开来讲?这个度太难把握了。你说《人民日报》完全沉默?倒也不是。找找看,可能有些高层声明、社论,讲的是原则立场——“反对迫害”、“要求保障华侨安全”。但这些话吧,说得很重,却很“大”,避开了血淋淋的细节。就像隔着一层厚厚的纱,你知道后面有惨剧,却看不清具体什么样。这不叫报道事件,这叫“表态”。 所以第二个问题就来了,缺乏具体报道形式。具体哪天、哪个地方、谁遭遇了什么、伤亡数字……这些新闻的“血肉”,在当时官方报章上几乎是绝迹的。那时候的信息渠道肯定不如现在通畅,但这么大范围的人道危机,要说完全收不到具体信息,很难让人相信。更大的可能,是认为“不宜报”,或者“不能报”。这其中的取舍,说白了就是地缘政治压过了新闻真相和人道关切。想想那些在恐惧中煎熬、期待着祖国声音的印尼侨胞,这种沉默的分量,太沉重了。 这就引出第三个更大的坑:后续研究的空白。官方报道本身就语焉不详,加上相关档案、通讯稿底稿这些一手资料,至今也没完全开放给研究者。你想深挖当年决策层到底掌握了多少信息?为什么选择这样报道?报道方针的制定有没有内部争论?不好意思,巧妇难为无米之炊。历史研究者面对这些无形的墙,纵有万般想法,也难以填补这个巨大的研究断层。那段发生在海外同胞身上的血泪史,在祖国主流媒体的叙事里,成了一个近乎隐形的“黑洞”。 后来的研究者只能对着有限的、高高在上的“原则表态”和巨大的史料空白兴叹,我们如何能真正理解那段历史的复杂性?更别说汲取足够的教训了。

凡事讲立场的都是砂纸

出去走走,就知道东南亚当年为什么排华。