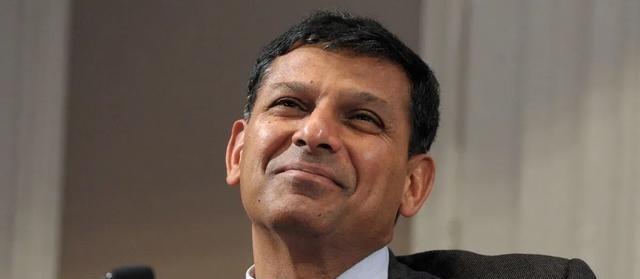

印度最强经济学家拉詹接受美媒采访表示:世界上只有一个中国,印度根本没有能力学会中国的发展模式,印度不应该和中国搞竞争,因为根本赢不了,印度应当彻底放弃在制造业上的幻想。 这番言论瞬间点燃舆论场,尤其是在印度政府全力推动“印度制造”的当下,堪称一记惊雷。 拉詹是谁?他是印度经济圈的“大神级”人物。 2013年临危受命担任印度央行行长时,正值印度遭遇“缩减恐慌”危机,卢比暴跌、外资撤离。 但他凭借铁腕政策稳定汇率,推动金融改革,被《时代》周刊评为“全球最具影响力100人”。 如今他以学者身份直言,印度制造业的困境早已不是简单的政策问题,而是结构性的“基因差异”。 拉詹在采访中反复强调一个核心观点:中国的成功是“天时地利人和”的产物,印度强行模仿只会陷入泥潭。 他举例称,中国在改革开放初期承接全球产业转移时,恰好赶上发达国家去工业化浪潮,而印度如今面临的是自动化革命和贸易保护主义抬头的双重挤压。 中国用40年时间建成了全球最完善的工业体系,从基础零部件到高端设备几乎全产业链覆盖,而印度至今连合格的螺丝钉都要进口。 说白了,制造业比拼的不是口号,而是“基本功”。根据世界银行数据,中国工人平均受教育年限为14年,印度仅为8年。这意味着印度工人在操作精密设备、理解复杂工艺时存在天然劣势。 印度制造业长期被“非正式经济”主导——90%的劳动力集中在低生产率的小作坊,正规制造业企业仅占10%,这种割裂的经济结构根本无法支撑产业升级。 问题出在哪儿?首先是“基建拖后腿”。 印度铁路系统效率低下,物流成本占GDP比重高达14%,是中国的两倍。 其次是政策摇摆,PLI计划同时补贴14个行业,导致资源分散,重点领域如半导体、汽车零部件并未形成集群效应。 更讽刺的是,印度号称“全球第二大手机生产国”,但90%的手机零部件仍需进口,所谓的“制造”不过是组装贴牌。 印度的“破局之路”在哪里?既然制造业行不通,那印度该怎么办? 拉詹给出的药方是“扬长避短”。 他建议印度应聚焦两大优势:一是14亿人口的消费市场,二是全球领先的信息技术服务业。 例如,印度可以发展“服务+制造”的混合模式,利用软件技术提升传统产业效率,而不是盲目建厂。 事实上,印度已有成功案例。 塔塔咨询服务公司(TCS)为全球汽车厂商提供智能工厂解决方案,Infosys帮助德国工业巨头优化供应链管理,这些服务出口的利润率远高于传统制造业。 拉詹认为,印度应将“数字印度”战略与制造业升级结合,通过数字化弥补硬件短板。 此外,拉詹呼吁印度加大基础教育投入,尤其是女性教育。 目前印度女性劳动参与率仅为24%,若能将这一比例提升至50%,相当于增加1.5亿劳动力。 他特别提到,中国的“扫盲运动”为工业化奠定了基础,印度也需要一场“全民技能革命”。 拉詹的警告并非危言耸听,而是基于现实的理性判断。 当印度政府还在为“制造业占比15%”沾沾自喜时,中国已在人工智能、量子计算等前沿领域建立优势。 与其在别人的赛道上追赶,不如找到自己的赛道。毕竟,世界上只有一个中国,但印度可以成为独一无二的印度——前提是放下“复制中国”的执念,真正认清自己的底色。