1980年,农民陈永贵主动辞去国务院副总理的职位,而当陈永贵向华老辞别时,忍不住痛哭出声怀念毛主席:除了毛主席,还有谁会把农民作为一个国家的主人,捧到那样高的地位?

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

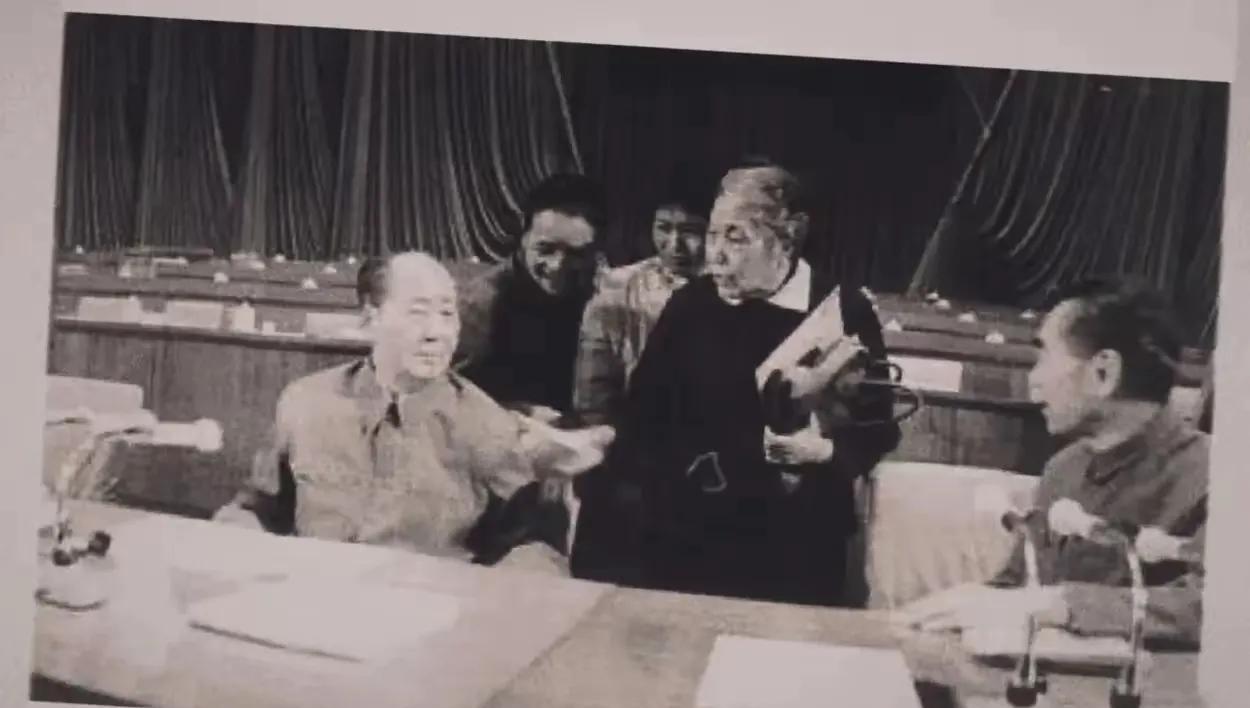

那年的秋天,北京中南海的红墙内飘着几片早落的梧桐叶,农民出身的国务院副总理陈永贵轻轻推开华国锋办公室的门,他的布鞋踩在红木地板上几乎没有声音。

这位从山西山沟里走出来的老农民,此刻正用粗糙的手指摩挲着早已写好的辞职信。

当他把信递到华国锋手里时,那双常年劳作的手突然颤抖起来,泪水顺着布满皱纹的脸颊滚落。

"除了毛主席,还有谁会把农民捧到这样高的地位?"这句话像一颗石子,在安静的办公室里激起层层涟漪。

陈永贵的眼泪里,藏着一个时代的温度,1920年代山西昔阳县大寨村的土窑洞里,陈家五个孩子挤在炕上听着肚子咕咕叫的声音。

贫瘠的黄土地长不出足够的粮食,小永贵跟着父亲在石头缝里种庄稼,十指磨出血泡是常有的事。

那时候的农民,就像地里的高粱,再旱再涝都得自己扛,直到1948年土改的春风吹进太行山,这个不识字的庄稼汉第一次知道"耕者有其田"五个字怎么写,是用分到手的七亩坡地写出来的。

大寨村的梯田见证了一个农民的觉醒,1953年刚当上村支书的陈永贵,带着乡亲们用铁钎凿石头,扁担挑泥土,硬是把"七沟八梁一面坡"改造成层层梯田。

他可能不懂什么高深理论,但知道庄稼人的道理:土地不会骗人,流多少汗就打多少粮。

1963年洪水冲垮大寨十年心血,这个倔强的山西汉子蹲在泥浆里捡麦种的照片,成了那个年代最生动的注脚。

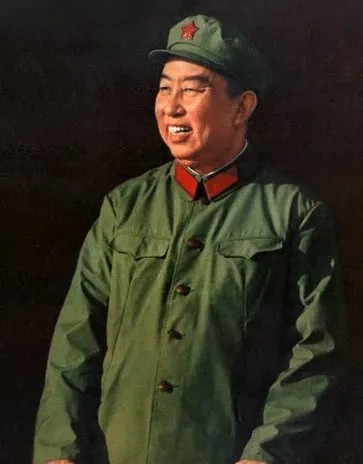

历史有时候像老农民手里的旱烟袋,明明灭灭间藏着意想不到的转折,1975年四届人大召开时,穿着对襟布褂的陈永贵坐在主席台上,指甲缝里还留着黄土。

从记工分到批文件,这位副总理的办公室里总搁着双沾泥的布鞋,在那个特殊的年代,农民当副总理不仅是职务安排,更像是一种政治象征,就像他总说的"庄稼人也能管国家大事"。

辞去副总理职务后的陈永贵,悄悄把家安在北京复兴门外22号楼,有次在菜市场排队买豆腐,被群众认出来时,他笑得像当年在地头歇晌时一样憨厚。

有人问他后不后悔,他摸着花白头发说:"毛主席让我当了十年学生,现在毕业了。"晚年在农场当顾问时,他总爱看年轻人开拖拉机,眼神就像看自家孩子第一次扶犁。

在陈永贵简朴的葬礼上,有个细节特别打动人,他的骨灰盒上覆盖的不是党旗,而是一块大寨的黄土。

这个符号般的安排,让人想起他生前常说的话:"站在地里脚才踏实。"

如今在昔阳县的纪念馆,陈列着他用过的镰刀和算盘,玻璃柜里的笔记本上歪歪扭扭写着"农业八字宪法",这些物件沉默地讲述着一个农民与国家命运交织的故事。

回望那段历史,陈永贵就像一面镜子,照见了中国农民最本真的模样,他们可能说不清"政治"这个词的准确含义,但懂得土地和粮食的分量。

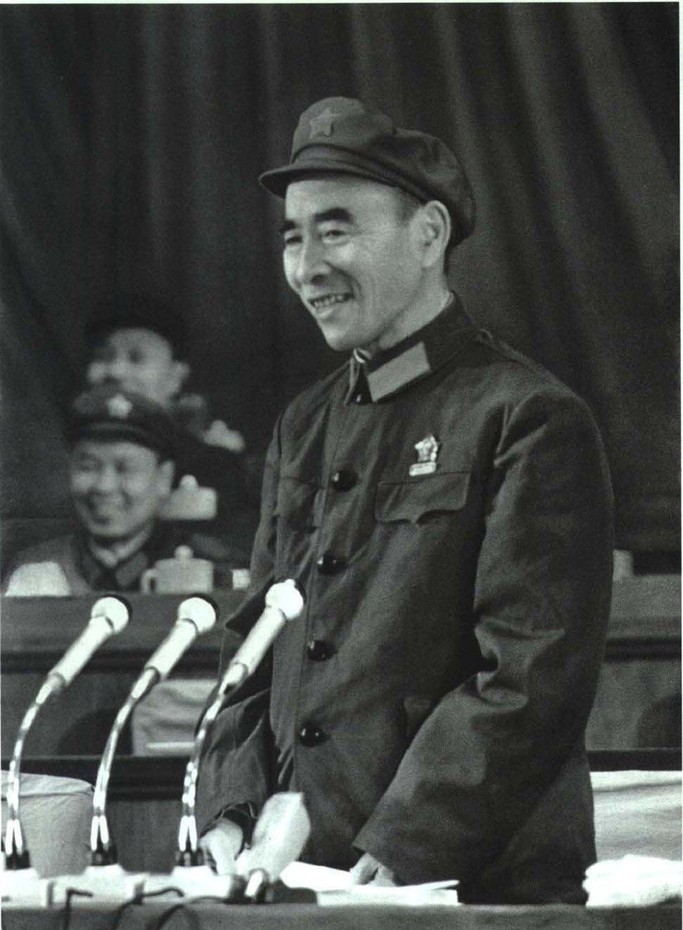

在人民大会堂的发言席上,在暴雨冲刷的梯田边,在辞职信的字迹里,这个农民副总理始终保持着弯腰耕作的姿态,这种姿态或许比任何职务都更能说明,为什么毛主席说"卑贱者最聪明"。

当我们在短视频里刷到现代化农业机械作业的画面时,不该忘记四十年前那个在人民大会堂里局促搓手的农民。

陈永贵的故事不是简单的励志传奇,而是一个关于土地、尊严与时代浪潮的深刻寓言。

就像大寨梯田的石堰,每一层都沉淀着特定历史条件下的选择与代价,需要放在更长的时空维度里才能看清全貌。