1405年10月,朱元璋的女婿梅殷入朝觐见朱棣,行至半路,遇到了前来迎接他的锦衣卫谭深、赵曦。过桥时,梅殷被二人挤下河溺死。这是一场意外,还是蓄意的谋杀呢?

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

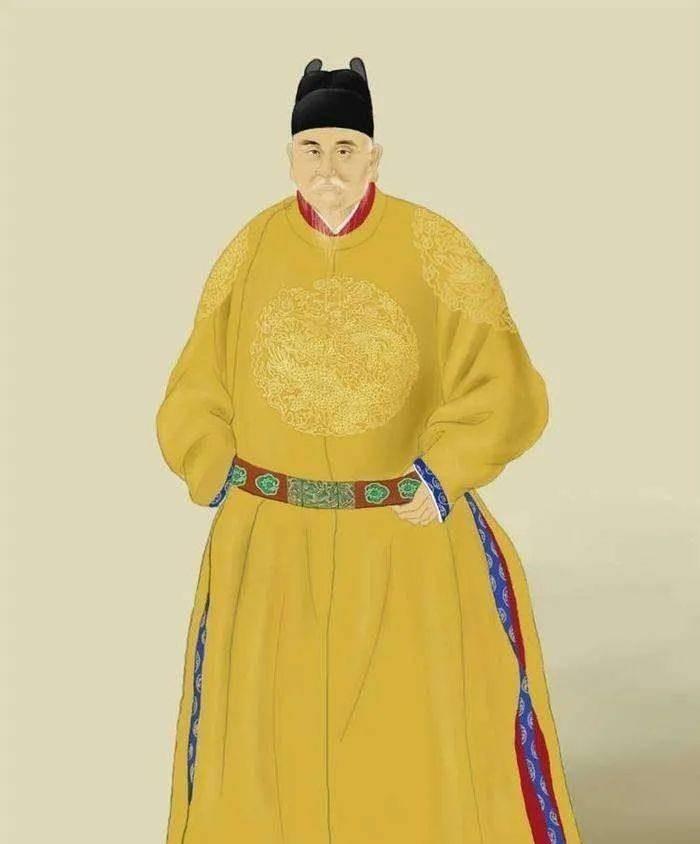

1405年10月的一个清晨,南京城笼罩在秋日的薄雾中,驸马梅殷像往常一样整理朝服,准备入宫觐见永乐皇帝朱棣。

这位朱元璋最宠爱的女婿、宁国公主的丈夫,此刻心情复杂,三年前,他曾在淮安割掉燕王使者的耳朵鼻子,如今却要向这位篡位的皇帝俯首称臣。

行至笪桥时,两名锦衣卫谭深和赵曦“热情”迎上前,就在三人交错而过的瞬间,梅殷突然坠入冰冷的河水。

次日,官方通报称驸马“投水自尽”,但南京城的百姓私下议论:这位曾手握四十万大军的皇亲,终究没能逃过新朝的清算。

梅殷的人生充满戏剧性转折,作为汝南侯梅思祖的侄子,他本可凭借家族荫庇安稳度日,却因一次偶然成为朱元璋的乘龙快婿。

1378年,朱元璋为嫡女宁国公主选婿,在梅府五个侄儿中独独看中“天性恭谨,便弓马”的梅殷。

这段婚姻让梅殷从将门子弟跃升为皇室核心成员,更获得老朱罕见的信任。

朱元璋晚年诛杀蓝玉、胡惟庸等功臣时,唯独对梅殷委以重任,甚至临终前密召他嘱托:“汝老成忠信,可托幼主”,还留下密诏授权他讨伐叛逆藩王。

这种信任源于梅殷的双重身份,既是毫无野心的外戚,又是精通经史兵法的全才。

老朱曾当着满朝文武夸他“精通经史,堪为儒宗”,派他巡视山东学政时,连曹国公李文忠都对其学识赞不绝口。

建文帝登基后,梅殷的军事才能被紧急调用,当朱棣打着“清君侧”旗号南下时,淮安成为拱卫南京的最后屏障。

梅殷在此展现出铁血手腕:他募兵四十万,严查过往行人,连朱棣派来借道的使者都被割耳劓鼻。

那个被割掉鼻子的使者踉跄逃回燕营时,带去的不仅是满脸鲜血,更是梅殷那句掷地有声的警告:“留汝口为殿下言君臣大义!”

史书没记载朱棣当时的表情,但燕军最终绕道扬州的行军路线,足以证明梅殷的威慑力。

可历史总是充满讽刺,当朱棣攻破南京的消息传来,这位曾发誓“君死我死”的驸马,却在妻子血书劝说下选择了归降。

南京城头的旗帜换了颜色,梅殷的处境却愈发危险,他表面顺从新君,私下却常对旧部感叹“劳而无功”,甚至暗中为建文帝发丧追谥,这些举动被锦衣卫悉数记录在案。

朱棣最初还维持着表面客气,亲自迎接时称他“驸马劳苦”,但梅殷那句带刺的“劳而无功耳”,彻底戳破了脆弱的君臣默契。

随着都御史陈瑛弹劾梅殷“畜养亡命、诅咒君王”,曾经叱咤风云的驸马府被朱棣的亲信团团包围。

史家后来发现,指证梅殷的“女秀才刘氏”实为朱棣安插的密探,所谓“诅咒”不过是几首暗讽靖难之役的诗文。

梅殷之死的真相,在谭深、赵曦被审时意外曝光,二人临刑前喊出的“此上命也”,揭开了这场“意外”的本来面目。

更耐人寻味的是朱棣的反应,他不仅命人打落二人牙齿,还同意梅殷仆人瓦剌灰的请求,将凶手断手足祭奠。

这种看似矛盾的处置,暴露了帝王心术的残酷,既要除掉政敌,又要维护“仁君”形象。

宁国公主的哭诉让朱棣不得不做足表面文章,他给梅殷的两个儿子封官,追谥“荣定”,甚至将揭发真相的许成封为永新伯,但这些身后哀荣,掩盖不了权力绞杀的本质。

回看梅殷的人生轨迹,他的悲剧早在其接受“洪武托孤”时就已埋下。

当建文帝的龙椅在烈火中崩塌,这位被寄予厚望的驸马其实别无选择,他既不能像方孝孺那样以死明志,也无法像李景隆那般改换门庭。

手握重兵却坐视南京陷落,归顺新君又难掩愤懑,这种矛盾最终将他推向死亡。

或许梅殷自己都没意识到,在朱棣眼中,他早已不是活生生的人,而是前朝忠臣的象征符号,是必须抹去的政治图腾。

笪桥下的河水可以洗去谋杀的痕迹,却冲不散历史的疑问:当忠诚遭遇权力更迭,是否注定成为祭品?