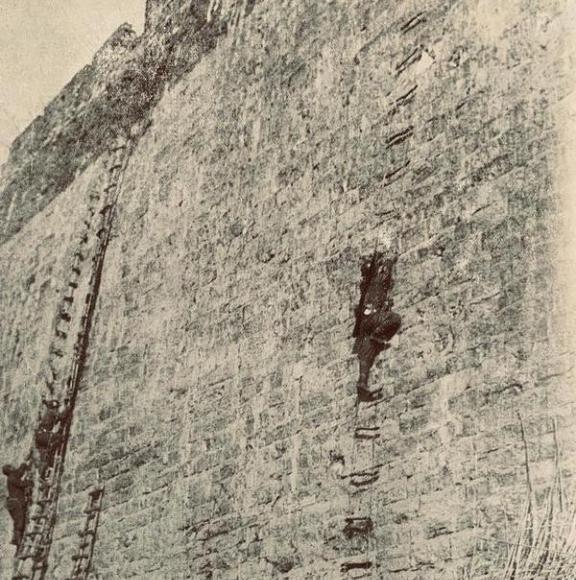

南京保卫战,唐生智认为南京高大的城墙,可以阻挡日军爬上来,就是炮轰也不怕。但是,日军出动了 150 毫米和 240 毫米重型大炮。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨!感谢您的强烈支持! 1937年12月的南京城,唐生智站在中华门的城楼上,望着远处日军阵地升起的黑烟。 身为南京卫戍司令长官的他始终相信,这座始建于明朝的城墙能成为抵御侵略者的屏障。 南京城墙平均高度超过12米,底部厚度近15米,顶部也有7米多宽,在冷兵器时代堪称固若金汤。 唐生智对部下说:"这样的城墙,日本人就算用炮轰也不怕。"但他却没想到,现代战争的炮火早已超出了古代城防的想象极限。 日军第9师团的炮兵阵地悄然调整了射击诸元,150毫米榴弹炮和240毫米重型攻城炮的炮口缓缓抬起,瞄准了光华门瓮城。 这些火炮的威力远超守军预期,240毫米炮弹的爆炸当量足以掀翻钢筋混凝土工事,更别说砖石结构的古城墙。 12月9日破晓时分,第一发240毫米炮弹撕裂空气的尖啸声划破晨雾,紧接着是地动山摇的爆炸。 目击这场炮击的老兵后来回忆,城墙砖块像被无形巨手抛向空中,夹杂着守军的棉帽和步枪零件,明代城砖碎裂后露出内部夯土,像老人伤口里翻出的皮肉,触目惊心。 实际上,日军在进攻南京前就做了周密准备,专门调来攻城重炮部队。 根据战后统计,日军在南京城墙各段共发射1600多发150毫米和240毫米炮弹,平均每米城墙就要承受数发重炮轰击。 唐生智依托城墙防御的战术在现代化重火力面前显得苍白无力。 更致命的是,守军缺乏反炮兵能力,只能眼睁睁看着日军炮兵从容调整射击参数,像外科手术般逐段摧毁城墙防御体系。 而南京保卫战的悲剧早在布防阶段就已埋下隐患,唐生智将15万守军分散布置在长达80多公里的外围阵地,每个据点都兵力单薄。 当日军集中火力突破一点时,整条防线就像被针刺破的气球迅速崩溃,教导总队的军官曾建议组织机动部队反击,被唐生智以"坚守阵地"为由拒绝。 蒋介石后来在日记中写道,唐生智"勇于任事,但其部署未周",这句话道出了问题的关键,有勇气不等于懂打仗。 城墙被轰开缺口后,日军步兵在坦克掩护下蜂拥而入,教导总队在紫金山血战到最后一刻,有的士兵抱着炸药包与日军坦克同归于尽,而部分杂牌部队早在城墙失守前就开始溃逃。 而造成混乱发生的原因和唐生智的指挥风格直接相关,他战前焚毁渡船以示死守决心,却私下给自己留了汽艇,下达撤退命令时又临时变更计划,导致数万官兵挤在江边无船可渡。 亲历者回忆,下关码头哭喊声震天,不少士兵拆下门板当救生筏,最终溺毙在冰冷的江水中。 历史学者通过比对中日史料发现,唐生智的失误不仅在于战术层面,他对现代战争的理解还停留在军阀混战时期,认为城墙能抵挡炮火,步兵冲锋可以击退坦克。 日军战报记载,他们在中华门附近俘虏了上万名来不及撤退的中国士兵,这些俘虏后来大多消失在南京大屠杀的血色漩涡中。 2018年修缮武定门段时,工人们发现一处未完工的防御工事,里面德制步枪仍保持射击姿态,射手遗骸的指骨还扣在扳机上。 勇气需要智慧的支撑,否则就会沦为无谓的牺牲,唐生智晚年在家乡办学研习佛学,或许也在反思1937年冬天的那个决定,当军事误判遇上政治象征,往往酿成双重悲剧。 信息来源: 人民网党史频道《浴血奋战——档案里的中国抗战》 新华日报《抗战·江苏记忆 | 88年前的南京保卫战,9天有多惨烈?》 中国第二历史档案馆馆藏《陆军第七十八军南京之役战斗详报》 南京出版社《南京保卫战史》 江苏省社科院《南京保卫战全纪录》