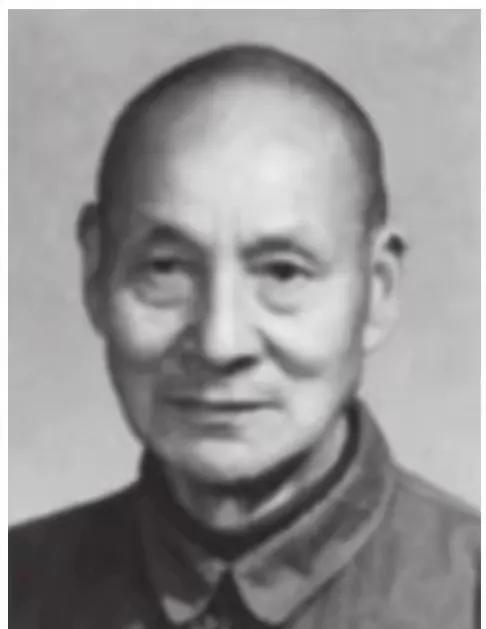

64年陈锡联拜访许世友,埋怨道:为啥不早跟我说你和邓岳的关系? “老许,1964年都快过完了,你咋还藏着掖着?”北京,11月上旬的一个傍晚,陈锡联推门就来了一句。许世友刚放下茶杯,愣了三秒,才反问:“啥事把你急成这样?”这场插科打诨式的对话,为后来的“埋怨”埋下了伏笔,也让一段三人间的生死情义浮出水面。 那年秋天,陈锡联奉命到总参汇报辽东边防整训情况。事务告一段落,他专门绕到西山疗养院找许世友叙旧。二人并肩走出小院时,陈锡联突然停下脚步:“38军那位新军长邓岳,你跟他到底啥关系?我跟他谈心才知道,他当年竟给你看过押!”许世友哈哈一笑:“你这才晓得?我以为这种事不必四处张扬。”一句轻描淡写,却把记忆拉回到二十七年前那个不眠之夜。 1937年初春,延安抗大后山的窑洞里温度只有零上几度。因为“批张”运动出现过火倾向,红四方面军的许世友被列为张国焘心腹,半夜被抓。抓捕时他拳脚就要生风,负责警卫的年轻排长邓岳只得向刘伯承求助:“首长,再拖下去谁也近不了身。”刘伯承赶来,站在矮墙下抬头喊:“世友,把气撒在鬼子身上,下来说话!”被刘帅这句河南口音的“世友”喊住,许世友跳下屋脊,却随即被送进临时看押点。 窑洞阴冷得像个冰柜。邓岳轮值守卫,他把稻草垫厚,自己掏钱打了两只小烧鸡,夜里又偷着递来一罐高粱酒。许世友心里明白,没这股热乎劲,自己那口气可能真咽了。关押半月后,毛主席亲自过问此案,否决了极端处理意见。临出洞口,邓岳悄声说:“师长,出去还得打仗,您别想不开。”许世友点头,却只是抱拳,并没留下任何承诺,他向来不空口许愿。 战争的洪流把两人冲散。1945年后,许世友东进华东,邓岳随师北上。直到抗美援朝表彰大会,两位老红军在北京饭店重逢——一个已是野战军副司令,一个还是脚踏实地的团长学员。酒过三巡,许世友突然抱了抱邓岳:“当年要不是你,我能不能活到今天说不好。”邓岳没接话,只说:“咱们都还得听党的。” 话锋掉到陈锡联身上,要追溯到长征草地。那次会师前夕,敌火交织,许世友抢过机枪准备掩护突围,陈锡联一把夺枪:“你指挥,我来打!”下一秒他腹部中弹,倒在泥沼。有人提议就地留下重伤员,许世友怒吼:“抬也得给我抬走,出了事算我的!”为补充营养,他忍痛杀掉行军十几天都不离身的战马,把马肉连汤熬给陈锡联。两条命,从那一刻捆在一块。多年后陈锡联提到此事,还对许家后辈说:“没你爸,我早冻在草地上。” 正因如此,1964年得知邓岳跟许世友关系匪浅,陈锡联才会脱口而出那句“早说嘛,我能不照顾他?”在沈阳军区的他,正想物色能打仗、懂战法又敢担当的将才。许世友却摆手:“私情归私情,工作归工作。我要是给你打招呼,他小邓日后背上人情债,反倒不自在。”陈锡联嘀咕:“话是这么说,可人才是组织的。”两人斗着嘴,仍默契地没把这段往事外传,以免被人误解为“拉小圈子”。 在那之后,邓岳很快被调任旅大警备区司令员,再后来当上沈阳军区副司令。批示下来那天,陈锡联在文件夹上重重画了两道线,只留一句:“小邓行。”许世友听说后笑了:“你看,组织考察总比私情靠谱。”这算是对多年坚持原则的一次回礼。 65岁后,邓岳的肝脏出现问题,长期住院。许世友常拎着自己酿的米酒来探视。护士不让带酒,他咧嘴:“这是药,不是酒。”小半盅下去,两位老兵就聊当年:土城保卫战、四渡赤水、淮海攻坚……玻璃窗外雪花翻飞,病房里却生出暖意。许世友每次离开都会说:“小邓,你先扛住,我还欠你一壶好酒没喝完。”邓岳总摆手:“别提欠不欠,一辈子够用了。” 1985年10月,许世友病逝。弥留之际他没留什么豪言,只让家人替他给邓岳捎声招呼。电报到沈阳军区,邓岳伏案良久,批示仅八个字:“吊唁,降半旗三日。”这是军人间最质朴的告别,也是他对老友最后的敬礼。 2000年盛夏,邓岳病危。有人问他还有无未了心愿,他虚弱却清晰地说:“很想再去南京,给老许敬一杯酒。”9月清晨,邓岳离世。沈阳军区礼堂外,悄悄摆着一坛封口老酒,那是许世友生前酿的最后一坛,被邓岳保存在军区地下室二十多年。两位将军就这样,一人走完华东烽火,一人守着东北边塞,最终在酒香里把雪中送炭与以命相托的往事,封进了共和国的集体记忆。 回过头看,陈锡联的一句“为啥不早说”,其实并不只是一位老友的埋怨,它映照出老一辈指挥员共同的处事准则——感情可以滚烫,原则必须冷静。战争年代,他们彼此扛着炮火拆弹;和平岁月,他们同样要扛住私情的拉力。或许,这正是那一代军人最闪亮的勋章。