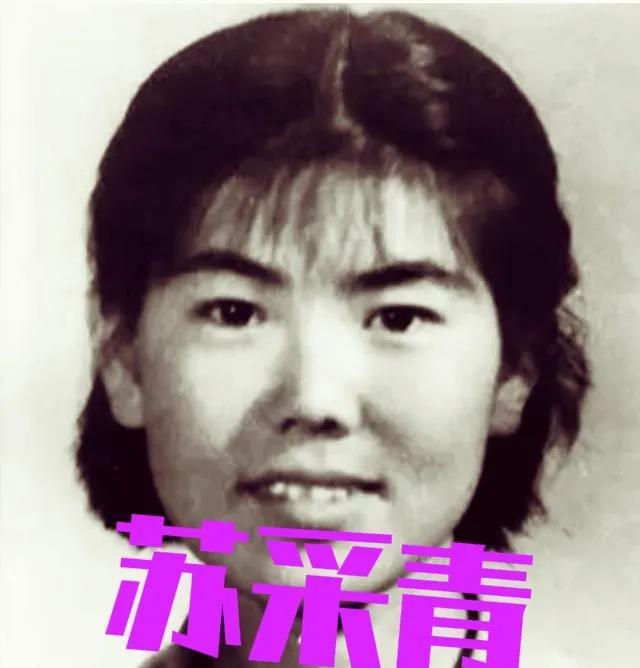

情报员发出绝密电报后被捕,70年后收报员回电:您期盼的黎明到了 1948年寒冬深夜,16岁的苏采青怎么也想不到,耳机里那串急促的电码会成为她一辈子的心病。 她守在西柏坡的电台前,手指冻得发麻,却死死攥着铅笔记录——上海那头的发报员像在跟死神赛跑,信号断了又续,速度快得几乎要把耳膜震破。 直到三个"V"字摩尔斯码像惊雷炸开,她才惊觉自己后背早已被冷汗浸透。 那夜抄录的关键情报后来发挥了重要作用,但当时的她只记得台长铁青的脸:"停止联络。" 你猜怎么着?这一等就是半辈子。苏采青后来才知道,那个素未谋面的发报员叫李白,被捕时电台还烫手,敌人用酷刑折磨她,他咬碎了牙也没吐露半个字。 更让人揪心的是,李白牺牲前见妻子最后一面时,怀里还揣着女儿的照片。 这些细节像针一样扎在苏采青心里,她把当年的电文草稿夹在党章里,泛黄的纸页上至今留着她颤抖的笔迹:"12月30日凌晨,对方发报异常。" 真正让她泪崩的是2010年的上海之行。 当她站在李白故居的小阁楼里,抚摸着那张被磨得发亮的发报桌,突然明白了什么叫"电波永在"。 桌上的铜制电键还保持着当年的弧度,仿佛主人只是临时离开。 苏采青鬼使神差地按下电键,三个"V"的信号声在空荡的房间里回荡,惊飞了窗外的麻雀。 那瞬间,她仿佛看见李白转身对她笑:"丫头,别怕。" 2019年,87岁的苏采青颤巍巍地坐在《故事里的中国》演播厅,面前摆着老式电台。 导演问她要不要休息,她摆摆手:"这台机子我熟。" 当她按下电键时,所有人都听见了跨越70年的问候:"李白前辈,您期盼的黎明到了。" 镜头扫过她沟壑纵横的脸,皱纹里盛着的不是泪水,而是比星光更亮的东西——那是见证者的骄傲,是幸存者的告白。 现在回头看,这段故事最戳人的不是壮烈牺牲,而是平凡坚守。 李白在阁楼发报时,苏采青在窑洞抄报时,他们都不知道对方姓甚名谁,却用同一种信仰织就了一张看不见的网。 这让我想起老人们常说的:"哪有什么岁月静好,不过有人替你把黑暗处负重前行。" 但更震撼的是,这种守护从未间断——70年后的回电,既是告慰先烈,也是新一代人接过火炬的誓言。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。