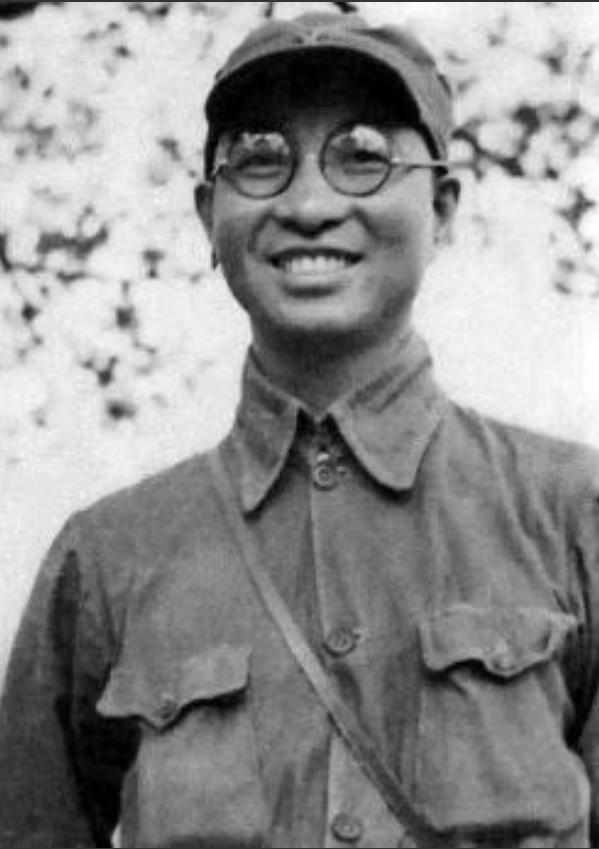

民国时期,杜月笙为了检查小儿子是否聪明,在桌上放了银元、金条和钞票,说:“儿子,这三样东西你只能取一样,你要啥?”儿子走到桌子前,说:“我啥都不要,只要这个桌布!”

在场宾客哄堂大笑,杜月笙手里的茶杯差点摔了,这桌布上可堆着全家半个月的开销,后来他逢人便夸:“这小猢狲将来怕是要成精。”

这个让青帮大佬都束手无策的杜家七少爷,确实从会走路起就没消停过。

别人家孩子背《三字经》的年纪,他带着厨娘的儿子翻墙捅马蜂窝;杜公馆请了上海滩最好的西席先生,他能把墨水泼在《论语》上画乌龟。

最让杜月笙头疼的是月考成绩单,十一个子女里唯独杜维善的名字总挂在榜尾,有回竟把“杜”字写成了“木土”,气得教书先生拎着戒尺追出三条弄堂。

可要说这孩子真没出息倒也不尽然, 有回梅兰芳来杜公馆唱堂会,八岁的杜维善蹲在琴师王少卿脚边,听完一段《贵妃醉酒》的过门,竟能哼着调子把胡琴弦准找准了。

杜月笙正巧撞见,心里暗叹这混世魔王倒有几分歪才,后来他特意把毛毛叫来给孩子们示范胡琴,表面是夸赞佣人孩子勤勉,实则是想激将自家那个坐不住的皮猴。

谁知杜维善当场拆台:“爷叔,毛毛哥拉琴是手艺,我要是学这个,保准比背《孟子》快十倍!”

这种让人又气又笑的场景在杜公馆天天上演,杜月笙对别的子女动辄耳光鞭子,唯独对这个老来子狠不下心。

有次杜维善逃学逛城隍庙,被巡捕房的人认出是杜家少爷给送回来,换作他大哥杜维藩早被扇得嘴角流血,可杜月笙只是捏着小儿子油乎乎的耳朵叹气:“你呀,聪明全用在邪门歪道上。”

转头却吩咐管家给城隍庙门口卖糖画的摊主送二十块大洋,原来那孩子是为看人家画龙凤才翘的课。

真正让杜月笙忧心的不是调皮,而是这孩子对读书的抵触。

他常对姚玉兰念叨:“我当年在水果行当学徒,为偷听私塾讲课摔断过腿,现在请先生到家里教,这小赤佬倒当耳旁风。”

直到1949年举家迁港前夕,十六岁的杜维善在码头看见英国水兵殴打中国苦力,突然攥紧拳头问:“爹,为什么洋人敢在咱们地界撒野?”

杜月笙沉默良久,最后摸着儿子刺猬似的短发说:“因为你爹没文化,只会耍狠斗勇,你要真想争这口气,得去学真本事。”

这句话像把钥匙,突然打开了顽童蒙昧的心窍,在台湾啃着冷馒头备考的日子里,从前坐不住的杜七少爷能抱着地质学课本熬通宵。

母亲姚玉兰变卖最后一件翡翠耳环给他凑学费时,他蹲在澳洲矿坑里挖煤,黑乎乎的手心里攥着父亲临终前给的银元。

那是1951年杜月笙弥留之际,塞给每个子女的“压箱底钱”,背面刻着“中国”两个小字。

后来这个曾被怀疑智商的败家子,成了捐赠两千多枚古钱币的爱国收藏家。

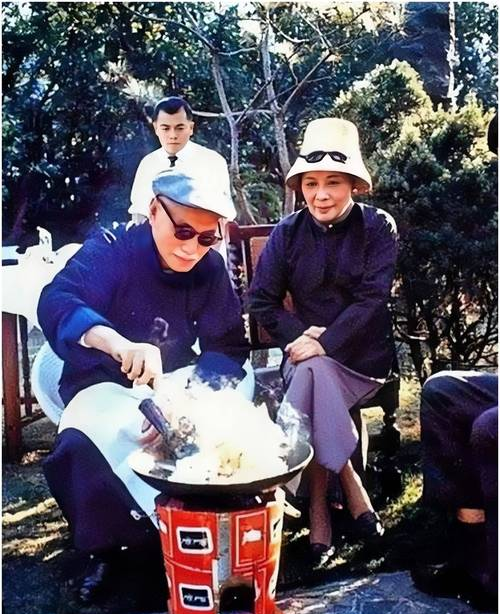

1991年他站在上海博物馆的玻璃柜前,看见自己幼年爬过的杜公馆楼梯如今陈列着萨珊金币,突然笑出声:“爹要是在天有灵,准骂我败家,当年连桌布都舍不得给,现在倒把金山银山送人了。”

有记者问他为何执着于古币收藏,他晃着满头白发说:“老头子临终前烧了十亿欠条,说钱债易了人情难了,我这些钱币流浪千年,该让它们回家团圆了。”

杜月笙或许没想到,最让他操心的孩子反而把“不忘中国根”的家训刻得最深。

当杜维善第七次向祖国捐赠文物时,上海博物馆特意给他留了间办公室。

有回工作人员看见白发苍苍的老人对着西域古钱币发呆,问他是不是在鉴定真伪,老头眨着狡黠的眼睛笑:“我在算账呢,当年要是抓了桌上那根金条,现在哪够买这些宝贝?”

![杜月笙如果来了,能站在哪里?[思考]](http://image.uczzd.cn/2132587354235060390.jpg?id=0)