1983年,中国第一次引进桑塔纳汽车,原本定价为8万,但中方代表认为16万更合适,经销商再加价3、4万,最后一辆桑塔纳差不多20万左右的价格到手,即使如此桑塔纳也是一车难求,成为中国历史上第一代神车。 邓小平1904年生在四川广安,那时候农村家庭条件一般,他小时候读私塾,学点传统文化。1919年他15岁,参加勤工俭学去法国,先在钢铁厂干活,后来进汽车厂当装配工,接触到现代工业基础。1920年代他在法国加入青年团,转成党员,之后去苏联学习理论知识。回国后他一步步参与国家事务,1970年代后期推动改革开放。1978年他访日,看到满街轿车,意识到中国落后太多,回国就决定搞轿车工业,通过合资引进技术。他批示上海作为基地,跟德国大众谈合作,这直接促成桑塔纳项目落地。他的经历从底层工人到决策层,影响了中国工业起步方式。 桑塔纳引进源于1978年邓小平的指示,国家选德国大众作为伙伴,因为他们的技术可靠。谈判从1978年开始,持续几年,上海代表团去德国考察,讨论车型和技术转移。1982年大众推出桑塔纳车型,1983年首批散件运到上海。最初计划是装配线,但转成合资项目,这在中国汽车史上是突破。邓小平支持这个模式,避免单纯进口,转向学技术。他的决策让中国从自行车时代迈向轿车生产,培养本土能力。这段过程反映出国家对工业自立的追求,避免外汇浪费。 1983年桑塔纳散件到上海,成本按汇率算约8万人民币,因为德国售价一万多马克。中方代表评估后定官方价16万,主要原因是外汇紧张,得省着用,还想保护本土工业,不让低价进口冲垮本地企业。更关键的是,这车是技术引进的载体,得体现价值,激励国产化。定价方案上报批准后,进入市场。经销商看到需求大,加价3到4万,最终消费者付20万左右。这价格高,但车耐用省油,远超当时其他选项,像苏联的伏尔加。人们抢购,因为改革开放初期,对外国产品好奇,这车成了象征。 尽管20万在天文数字,那时工资每月几十块,但桑塔纳供不应求。工厂年产几千辆,买家得排队等几个月。国家把上海大众定为重点,投入资源搞合作,德国专家教中方工人,从零件到组装学起。定价高逼企业提高质量,降成本,几年国产化率从10%以下升到90%。这策略虽有争议,但长远看没错,推动产业链形成。经销商加价暴露市场不成熟,但那时条件有限,能起步已不易。桑塔纳不只卖车,还带技术基础,培养第一批汽车人才。 上海大众1984年正式成立,1985年投产桑塔纳,产量逐步增加。初期国产化率低,但通过本土采购零件,快速提升。到1990年代,年销量破10万,稳居市场前列。这拉开中国汽车合资序幕,一汽大众等跟进,模式成主流。桑塔纳变体推出,如2000和3000型,生产到2012年基本型停产,累计超300万。影响深远,带来供应链标准,培养零部件供应商,很多成行业头部。中国汽车工业从空白到大国,桑塔纳是起点,推动从组装到自主研发。 邓小平晚年继续关注改革,1980年代视察南方,推动市场机制。1992年他讲话,支持加快步伐,影响汽车本土化加速。他1997年逝世,享年92岁。他的遗产包括奠基汽车业,桑塔纳项目见证中国工业跨越。后续发展中,上汽大众扩展车型,适应新能源,但桑塔纳影响力衰退,销量下滑,到2020年代品牌调整。这过程显示中国汽车从依赖外资到自立,挑战与机遇并存。 桑塔纳高价销售虽有乱象,但加速工业进步,经销商加价反映早期市场问题,没人美化那些捞油水的做法。长远看,这步棋下对,中国汽车产量全球领先。邓小平决策避免盲目进口,转向学技术,值得肯定。整个故事告诉我们,改革开放靠实干,从8万到20万的跳跃,是工业从零到一的体现。

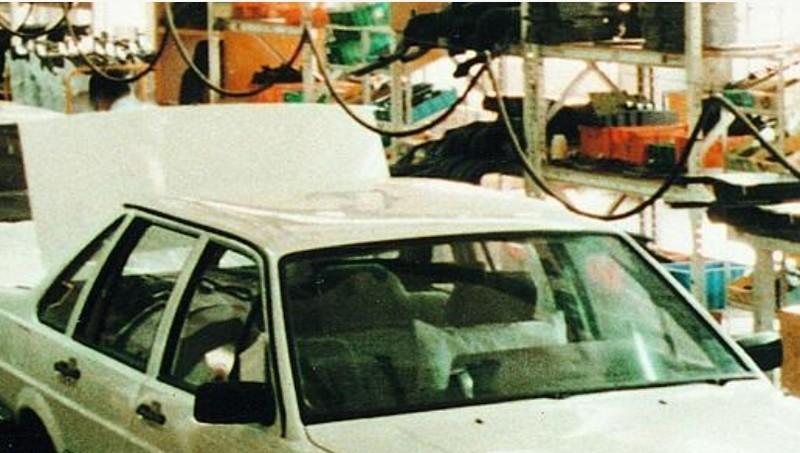

评论列表