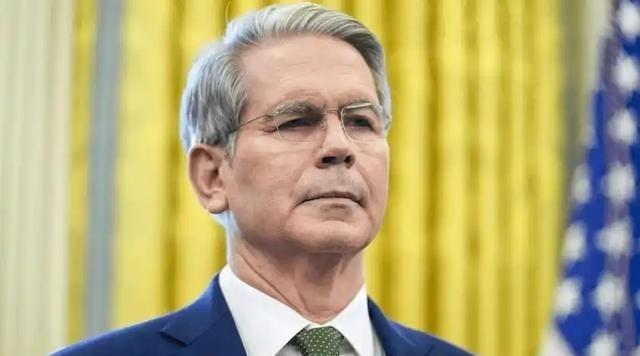

中美贸易战打到现在,发现一个很有意思的局面,中国几乎不在回应美国的挑衅,而美国却整天变着花样说中国。 美国商务部部长雷蒙多刚结束访华,转头就在国会听证会上说“中国在关键领域的技术进步威胁美国安全”。 紧接着,美国贸易代表戴琪又公开指责“中国的产业政策破坏全球贸易规则”。光是6月份,美国联邦政府就发布了3份针对中国的报告,从光伏产业到电动汽车,把能挑的刺儿全挑了个遍。 美国的“花样”其实很好辨认。要么是老调重弹的关税威胁,比如众议院近期提出的《2025年公平贸易法案》,扬言要对中国新能源产品加征15%的附加关税。 要么是给中国企业“贴标签”,6月中旬刚把3家中国光伏企业列入“实体清单”,理由是“存在所谓国家安全风险”。更有意思的是,美国商务部官网专门开辟了“中国贸易政策跟踪”专栏,每周更新所谓“中国不公平贸易行为”,连地方政府的产业扶持政策都要逐字分析。 这些动作背后,藏着美国的焦虑。美国商务部最新数据显示,2025年第一季度,美国从中国进口的电动汽车同比增长42%,而美国本土电动汽车销量增速只有18%。 在光伏领域,中国组件在全球市场的份额已经达到85%,美国自己的光伏装机量里,60%用的还是中国组件。关税加了一轮又一轮,却没挡住中国产品的竞争力,这让美国的“贸易牌”越来越难打。 中国的“不回应”不是没动作,而是把力气用在了别处。江苏无锡的芯片工厂里,国产14纳米光刻机正在进行量产测试,良率已经稳定在90%以上。广东东莞的新能源产业园里,比亚迪的固态电池生产线每天下线2000组电池,能量密度比三年前提升了40%。这些领域恰恰是美国重点限制的“卡脖子”领域,中国用实际突破代替了口水仗。 美国的频繁发声更像是在给自己“打气”。近期美国国内通胀率反弹到4.2%,汽油价格同比上涨12%,不少零售商把原因归咎于“对华关税推高进口成本”。密歇根大学的民调显示,62%的美国民众认为“贸易战让生活成本变高了”。 在这种压力下,美国政客不得不通过“指责中国”转移视线,众议院议长甚至在竞选集会上说“要让中国为美国的物价上涨负责”。 中国的淡定来自于底气。上海进博会已经连续举办七届,参展的美国企业从第一届的180家增加到2024年的280家,特斯拉、苹果等企业还在扩大在华投资。特斯拉上海储能工厂的产能占全球的40%,苹果在华研发中心新增了500名工程师。这些企业用脚投票,说明中国市场的吸引力没因为贸易战减弱。 国际社会也看明白了这一点。欧盟近期拒绝了美国提出的“对华光伏联合限制”提议,德国总理在访华时说“贸易战没有赢家,合作才能解决问题”。 东南亚国家更是加快与中国的自贸协定升级,RCEP区域内的贸易额占比已经超过中国外贸总额的30%。美国想拉着盟友一起“围堵”中国,却发现越来越多国家不愿选边站。 现在的局面很清晰:美国忙着用言语施压,试图挽回竞争劣势;中国专注于做强自己,用产业升级和市场活力应对挑战。 贸易战初期的关税对抗早已转向科技、产业的深层竞争,而竞争的关键从来不是谁的声音大,而是谁的实力强。