1949年10月1日,中华人民共和国诞生了。消息传到湖南湘潭,毛泽东的亲友们十分高兴。他们在庆祝新中国成立之余,也有些人认为,从此之后自己就是“皇亲国戚”了,虽然大清早就亡了,但是毛泽东总该会为自己的亲人谋上个不错的差事吧?

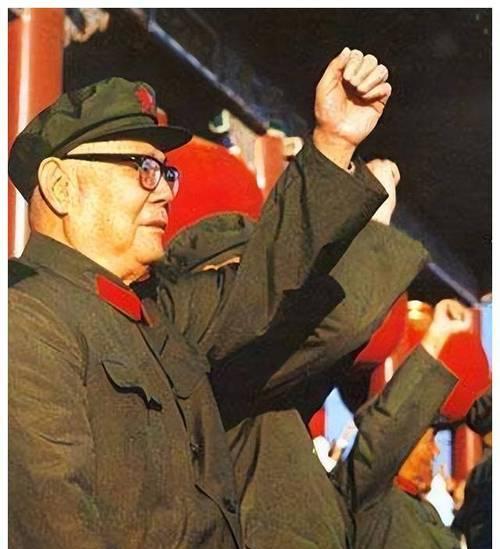

毛泽东出生在1893年的冬天,湖南湘潭韶山冲一个普通农家。家里靠种地过日子,父亲毛顺生管着田地,母亲文七妹忙里忙外。他小时候就帮家里干农活,十三岁那年辍学回家,全身心投入田间劳动。十八岁时,他进了湘乡东山高等小学堂,接触到新知识。1913年考上湖南省立第一师范学校,在那里他组织社团,参与社会活动。毕业后去北京大学图书馆打工,接触到更多思想。1921年,他参加了中国共产党第一次全国代表大会,从此投身革命。1927年领导秋收起义,上井冈山建立根据地。1935年长征中,他指挥部队克服重重困难,到达陕北。抗日战争时期,他制定策略,推动统一战线。1945年主持中共七大,确立领导地位。1949年新中国成立前,他在北京筹备各项工作。新中国成立后,他继续领导国家建设,处理各种事务。 新中国成立的消息传到湖南湘潭,毛泽东的亲友们反应热烈。大家通过广播听到宣言,聚集在一起庆祝。亲属们摆开饭菜,谈论国家新生。一些人开始议论家族好处,认为领导人的亲戚该有特殊待遇。尽管旧王朝已灭,但他们期待类似安排。更多亲友从周边赶来,加入讨论。期待到北京谋职的想法逐渐传播。当地官员组织集会,亲属参与其中。一些人准备信件,表达希望到首都任职的想法。

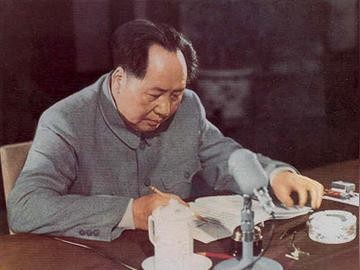

新中国成立后,杨开慧的兄长杨开智寄信到北京,要求安排工作。毛泽东发电报给湖南省主席王首道,指示在当地安排合适职位,同时回信建议接受分配。1950年5月7日,他接待十六位亲友,解释原则。表兄文凯写信求职,他回信建议在湖南解决。堂妹毛泽建的女儿陈国生来信,他回复劝其留在本地。侄子毛远悌寄信表达想去首都,他复信赞许当前岗位。毛泽覃的妻子周文楠请求接母亲北上,他询问湖南方面,批准旅费补助,作为政策执行。杨开慧的保姆陈玉英写信想来北京,他回信肯定过去表现,建议留在长沙,承诺必要帮助。 戴季英在河南省任职后不满职务。他多次发言攻击领导,1951年底写信要求更高职位。毛泽东批示开除党籍和公职,他回家反省,结束政治生涯。这些处理涉及一百五十多人,坚持原则,该助则助,不该则拒。亲友多留在原地工作,少数按政策安置。 说起毛泽东这个人,大家都知道他是从农村走出来的革命家,早年生活挺苦的。韶山冲那个地方,山清水秀,但家里条件一般。他小时候帮父亲干活,学着管理田地,长大后对农民生活了解得很深。这段经历让他后来在革命中特别注重基层。进师范学校后,他不光读书,还组织同学讨论社会问题,那时候的湖南正乱,他开始思考国家出路。

去北大图书馆工作,让他接触到马克思主义,打开了新视野。参加一大后,他回湖南组织工人运动,领导罢工,积累经验。秋收起义失败后,他带队上山,建立农村根据地,这一步棋走得准,改变了革命路径。长征路上,部队损失大,但他稳住局面,到陕北重整旗鼓。抗日时期,他写了不少文章,指导游击战,打得日军头疼。七大上,他的思想成为党的指导,这为后来解放战争铺路。新中国成立,他当选主席,但工作堆积如山,从经济恢复到土改,他都亲自抓。 湘潭亲友听到新中国成立的消息,那叫一个激动。广播里传来北京的声音,大家围着听,脸上满是喜色。庆祝中,有人提起旧事,说起家族可能的好处。清朝那种亲戚当官的旧习虽没了,但有些人还是抱有幻想。亲友们陆续聚拢,交换看法。村里热闹起来,讨论声不断。一些人觉得毛主席会帮忙安排职位,到北京去闯荡。信件开始写,邮寄出去。当地集会中,亲属走在前面,感受新时代氛围。 处理亲友求官的事,毛泽东态度明确。杨开智的信一来,他就安排当地解决,不让来京。接待那天,十六个人陆续到,他一一谈心,讲清道理。文凯的信,他亲自回,点明不便介绍。陈国生的要求,也被劝回湖南。毛远悌在印刷厂干得不错,他鼓励继续,别折腾。周文楠的事,按烈士家属政策办,旅费报销合规。陈玉英的过去他认可,但建议本地工作,有难处再帮。

戴季英这人,参加过黄麻起义,但后来在肃反中犯过大错,造成损失。新中国后,他不满意职务,公开闹腾,写信攻击领导。毛泽东看了信,决定严办,开除一切,从此他没了官职。 总的看,这一百五十多人的事,毛泽东处理得公道。有些亲友是本家,有些是老同学,占了大半。他对不同人用不同方式,该讲理就讲,该帮的按政策帮。不该的,一点不松口。这不光是亲情问题,还关乎党风。建国初期,百废待兴,大家都盯着这些事,看领导怎么带。毛泽东用行动给出答案,拒了连杨开慧哥哥这样的近亲,其他人自然服气。中国从古就是人情社会,亲情掺和权力容易出事。他把私事和公事分清,底线守牢。有情有义,但不越界。比如帮周文楠,那是国家规定,不是私下照顾。陈玉英的事,也限定在帮助范围内。