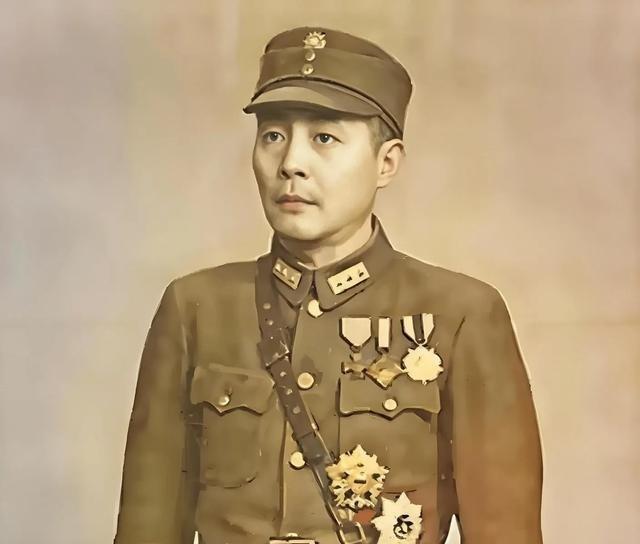

1938年,钱大钧黑着脸走进军统湖北站,当着众特务的面,一枪击毙了特务处长杨若琛,道:“谁再敢告黑状,这就是他的下场!” 主角,钱大钧,国民党上将,当时正管着航空委员会,相当于空军总司令。被一枪撂倒的,叫杨若琛,军统湖北站的特务处长,戴笠手下的红人。钱大钧崩了杨若琛之后,还撂下那句杀气腾腾的话,明摆着是说给现场那些吓傻了的特务听,但真正的“收件人”,是远在重庆的军统大老板——戴笠。 要说根源,得倒回两年前,也就是1936年那场改变历史的“西安事变”。当时钱大钧是蒋介石的侍从长,贴身保镖头子,在华清池负责老蒋的安保。结果大家都知道,张学良和杨虎城搞了“兵谏”,枪声一响,钱大钧为了掩护老蒋撤退,身中数弹,差点就去见了阎王。按理说,这是妥妥的“护驾有功”,就算有失职,那也是功过相抵。 可坏就坏在戴笠这儿。事变平息后,老蒋回到南京,戴笠就开始吹风了。他递上小报告,说钱大钧之前把老蒋专列的安保工作交给了张学良的东北军,这操作有问题,暗示钱大钧有“通敌”嫌疑。 时间快进到1938年,抗日战争全面爆发,武汉成了战时首都,气氛紧张得能拧出水来。这时候的钱大钧,正春风得意。他主管的航空委员会,在陈纳德飞虎队的支援下,把日本空军打得挺疼,国内外一片叫好。钱大钧正准备大展拳脚,戴笠的人又来了。 这个杨若琛,作为军统在湖北的头儿,隔三差五就往重庆发密电,告钱大钧的黑状。说他“指挥失误”、“调度混乱”也就算了,最致命的是,他竟然捏造证据,说钱大钧有“通共嫌疑”。 钱大钧的反应就是:不走流程,直接动手。他没去写申诉报告,也没找人托关系,而是带着卫兵,黑着脸,直接踹开了军统湖北站的大门。当着所有特务的面,指着杨若琛的鼻子,历数他如何诬告陷害,然后,枪响了。 整个军统湖北站,鸦雀无声。 这一枪,打得是杨若琛,疼的是戴笠的脸。钱大钧用最原始、最暴力的方式,完成了一次“反舞弊调查”和“名誉维权”。他是在告诉戴笠和整个军统系统:我钱大钧是带兵打仗的,不是给你们这帮特务捏着玩的。想用下三滥的手段搞我,先掂量掂量自己脑袋有多硬。 戴笠表面上风平浪静,只是把这事儿上报给了蒋介石。他心里门儿清,钱大钧不是杨若琛,这是黄埔军校的教官,在军中门生故旧一大堆,是“黄埔系”的核心人物之一。当时军统的势力虽然大,但还没到能和整个军事集团硬碰硬的地步。杨若琛伪造证据在先,理亏;钱大钧越权杀人在后,理亏。一笔烂账,怎么算? 这就得看最终的“裁判”——蒋介石了。 老蒋的处理方式,堪称权术教科书。他把钱大钧叫去骂了一顿,不痛不痒地给了个处分,然后这事儿就翻篇了。他既要用戴笠的军统来监视百官、控制局面,也需要钱大钧这样的军中元老去带兵打仗、稳定军心。两边都是他的棋子,他绝不允许任何一方坐大,打破平衡。 钱大钧的枪声,其实帮老蒋敲打了一下日益膨胀的军统。戴笠的隐忍,也是看透了老蒋的心思。这俩人精,都隔空跟老板完成了一次心照不宣的对话。 这场持续了近十年的“钱戴之争”,本质上是国民党内部传统军人集团和新兴特务体系的权力碰撞。军人讲究战场上见真章,重资历、重战功;特务则信奉情报就是权力,玩的是渗透、监视和阴谋。这两种价值观,天生就合不来。 这种内部摩擦,和平时期还能慢慢磨合。可别忘了,1938年是什么时候?是抗日战争最艰难的阶段。前方将士浴血奋战,后方高层却在因为“告黑状”这点破事,内耗到拔枪相向。这种巨大的精力浪费和信任撕裂,对整个抗战大局的损害,是看不见却致命的。 戴笠后来也没闲着,一直派人盯着钱大钧,想从“贪污腐败”上找突破口。而钱大钧也处处提防。直到1946年,戴笠飞机失事,死在了岱山,这场长达十年的明争暗斗才算画上句号。 晚年的钱大钧回忆起这段往事,曾感慨:“戴笠的权术如刀,我的直来直去似剑,刀剑相击,两败俱伤。” 一声叹息。 历史总是在用最残酷的方式告诉我们:堡垒,往往最先从内部被攻破。