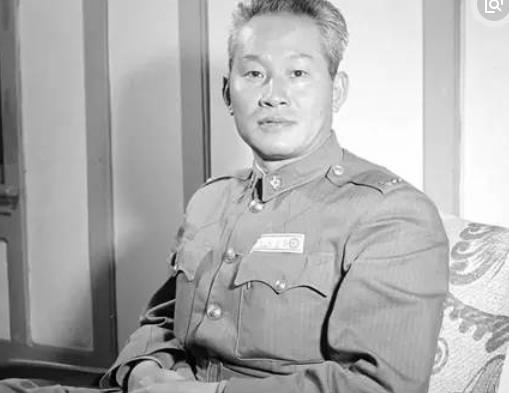

杜聿明晚年谈孙立人,直言:卖主求荣的小人,根本不是民族英雄。 在抗日战争的烽火岁月里,涌现出了无数英勇善战的将领,孙立人便是其中一位备受瞩目的人物。他在战场上的卓越表现,让许多人将“民族英雄”的赞誉加诸于他身上。 令人意想不到的是,同样身为抗日名将的杜聿明,在晚年却对孙立人给出了截然不同的评价,直言其为“卖主求荣的小人,根本不是民族英雄”。 这一评价犹如一颗重磅炸弹,在历史的长河中激起层层波澜,也让人们对两人之间的过往充满了好奇。杜聿明与孙立人之间的矛盾,最早可以追溯到1942年的缅甸战场。 当时为了保卫滇缅公路这条重要的国际交通线,中国组建了远征军奔赴缅甸,协同英军抗击日军。孙立人时任新三十八师师长,而杜聿明则担任远征军的重要指挥官。 在著名的仁安羌战役中,孙立人率部成功解救了被日军围困的7000余名英军,创造了以少胜多的经典战例,一时间声名大噪。可这一战役,却也是杜聿明对孙立人不满的开端。 杜聿明从一开始就对英军的请求援助持有疑虑,他深知英军此前的种种表现,将远征军当作“人肉盾牌”,对中国军人的生命毫不珍惜。 在他看来,此次英军被围,背后或许也有着类似的阴谋。但孙立人却认为,既然远征军来到缅甸,协助友军便是职责所在,于是毅然决定率部前往救援。 最终孙立人成功完成救援任务,赢得了国际社会的赞誉,可在杜聿明眼中,孙立人此举是过于看重个人荣誉,忽视了远征军整体战略布局,是一种争名夺利的行为。 战役结束后,远征军的处境愈发艰难。日军的攻势凶猛,英军又只顾自身安危,不断撤退。此时,远征军面临着艰难的抉择,如何撤退回国。 杜聿明主张按照蒋介石的命令,带队穿越野人山回国。在他心中,军人以服从命令为天职,况且从中国来,就该回中国去,哪怕路途艰难险阻,也不能向困难低头。 而孙立人则有着不同的考量,他认为部队经过长时间战斗,已经疲惫不堪,野人山环境恶劣,穿越野人山极有可能导致部队遭受重创。 相比之下,前往印度,借助英军和美军的资源进行修整,是更好的选择。两人各执一词,孙立人率领38师向印度撤退,杜聿明则带领着九十六师踏上了穿越野人山的艰难征程。 事实证明,孙立人的判断有一定道理。他带领的部队虽然在撤退途中也遭遇日军追击,但最终成功抵达印度,保存了大部分有生力量。而 杜聿明所率部队进入野人山后,却遭遇了意想不到的灾难。当时正值东南亚的雨季,野人山内道路泥泞,疾病肆虐,蚊子等毒虫泛滥,部队行军极为艰难,伤亡惨重。 原本一万余人的队伍,在历经三个多月的艰难跋涉后,死亡人数高达一万三千多人,死亡率惊人。这次撤退的巨大差异,让杜聿明对孙立人的不满进一步加深。 在他看来,孙立人不顾自己的命令,擅自率部前往印度,是一种违抗军令、卖主求荣的行为。 尤其是孙立人在印度受到了英军和美军的欢迎,这让杜聿明更加坚信,孙立人是为了讨好英美势力,才做出这样的选择。 此后在东北战场上,两人再次共事,矛盾依然不断。孙立人在作战指挥上的一些做法,也让杜聿明感到不满,两人的嫌隙越来越深。 不过站在今天的角度来看,孙立人的选择或许并非完全出于私心。从军事战略角度出发,保存有生力量对于后续作战至关重要,前往印度修整确实是一种相对务实的选择。 而且孙立人在后来的作战中,也为抗击日军做出了重要贡献,在缅北战役中,他率领部队多次击败日军,歼灭大量日军有生力量,为打通中印公路立下汗马功劳。 他所倡导的“孙氏操典”,注重士兵体能素质训练,也打造出了一支精良的部队。杜聿明对孙立人的评价,很大程度上源于两人不同的价值观和军事理念。 杜聿明深受传统军事思想影响,极为看重军人气节和对上级命令的绝对服从;而孙立人留美学习的经历,让他更倾向于实用主义,更注重实际作战效果和士兵生命的保护。 在战争的复杂环境中,两人的矛盾不可避免地爆发。但不可否认的是,无论是杜聿明还是孙立人,他们在抗日战争中都为国家和民族做出了贡献,都不应被遗忘。 历史是复杂的,对人物的评价也不应简单地以偏概全,或许我们应该从更全面、更客观的角度去看待他们的功绩与争议。 参考资料:孙立人_军事名人_六安新闻网