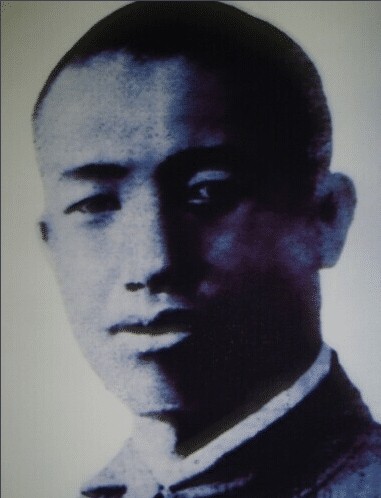

1943年潘汉年私自会见汪精卫,12年后坦白,毛主席:此人不可信用 “1955年4月3日20点整,罗瑞卿低声对身边警卫说:‘进楼之后,不要惊动其他客人。’”旋转门转了一圈,夜风掠过北京饭店大堂,灯影摇晃,一场突如其来的抓捕正悄然展开。潘汉年还在客房内喝茶,完全不知道这位公安部长将要递给他的,是最高人民法院的逮捕决定。短短几分钟,他被两名便衣架上汽车,车灯扫过墙壁,带走了一位曾立下无数情报战功的老地下党员,也点燃了一桩历时二十余年的公案。 车子驶向功德林看守所的途中,罗瑞卿一句废话都没多说。潘汉年想开口,却最终只是长叹一声,他清楚,真正的麻烦并非今晚突然降临,而是十二年前埋下的隐秘种子——那次在南京对汪精卫的私下会面。情报人员生涯里,空前绝后的一个决定,如今全部成本开始结算。 回到1943年春,华中抗战形势胶着,新四军被围困在日伪夹层里,前线急需高层动态。上海联络点断线,潘汉年判断李士群依旧是打通情报管道的唯一突破口,于是只携一名随员从香港潜行上海,再转苏州、南京。颇有意思的是,李士群反复换地点并非玩弄耐心,而是刻意把潘汉年“引”向汪精卫。夜幕降临,胡均鹤传来口信:“汪先生想面谈五分钟。”潘汉年知晓程序上必须请示中共中央,但电台在数百公里外,时间根本来不及,情报员天生的即时判断压倒规章,他点头应允。 五分钟会谈里,汪精卫试探性提出所谓“停止摩擦、共同抗苏”的模糊设想,既无文本,也无承诺。潘汉年没有表态,只用“国难当头,不妨各为其主”敷衍。对话看似无果,却已触及组织底线:未经授权和最高汉奸直接接触。会谈结束当晚,他返回上海,如同什么也没发生。几周之后,国民党方面突然放风“中共代表拜见汪精卫”,延安电波立刻询问真伪,他却一口否认。这一否认,让原本可以内部讨论的问题彻底变味。 隐瞒往事的原因,至今众说纷纭。有人说他担心暴露李士群的反间价值,也有人认为他怕牵扯自己决策失当。本人多年后写下的说明只有一句掷地有声:“当时事急从权,回来即向同志口头报告。”可惜口头报告无法存档,违背组织程序的事实却摆在那里。 其实体制对潘汉年的疑虑,并非始于汪精卫事件。再往前推,1936年密码本迟归延安一事早已留下阴影。当时他被王明留在莫斯科旁敲侧击,与国民党CC系官员谈判国共合作。结果密码滞留七个月,延安多次呼叫不应,毛泽东以“影响作战指挥、险些误大事”评价此举。周恩来替他解释“客观困难”,主席却摇头道:“不知轻重。”这句话,成为后来很多议论潘汉年时的关键注脚。 材料送到陈毅案头,陈毅脸色骤变,据说他当即合上纸张:“难以接受。”文件转呈毛泽东,主席在扉页写下一句批示:“此人从此不可再信用。”严厉到没有回旋余地。短短十七字,让所有申辩暂时失声。罗瑞卿随即执行逮捕。潘汉年从荣誉巅峰跌入囹圄,也让许多老革命心中五味杂陈。 同一时间,李克农开始整理反证材料。他列出五点:中央历来指示可利用敌伪、所有联络均有书面备案、机密未泄、情报长期准确、关联人员仍在发挥作用。文稿逻辑严谨,但在当时“对历史问题再清查”的风向下,显得力单势孤。潘汉年被羁押十七年,期间只见过极少数调查人员。据看守所回忆,他常说一句话:“早知如此,当年宁愿死在南京,也好过今日受猜疑。”这句话真假莫辨,却透露出一个情报员内心最深的痛点——信任。 1979年,案件重新审理。陈云亲自约见调查组,要求“所有档案重排时间顺序,不许遗漏电报原稿”。历时半年,结论认定:1943年会见汪精卫属个人重大失误,但无投敌事实,亦未造成党政军事情报外泄,应予平反。当年与潘汉年共事的地下党员纷纷出面证实,他确实第一时间用暗语报告华中局,只是密码不全导致译稿耽搁。这些新细节,给了当事人一个迟到的清白,也让情报战线对“程序与临机决断的界限”重新警醒。 遗憾的是,潘汉年再没机会出狱亲领这份结论。长期羁押和病痛消磨了昔日精力,他在1967年就已病逝。平反文件送到亲属手中时,玄武湖畔的柳絮早已飘了又落。李克农签字的那页纸,最终折射出复杂人性:情报员既要大胆机动,又要守住组织底线;一次看似短暂的决断,可能决定半生荣辱。