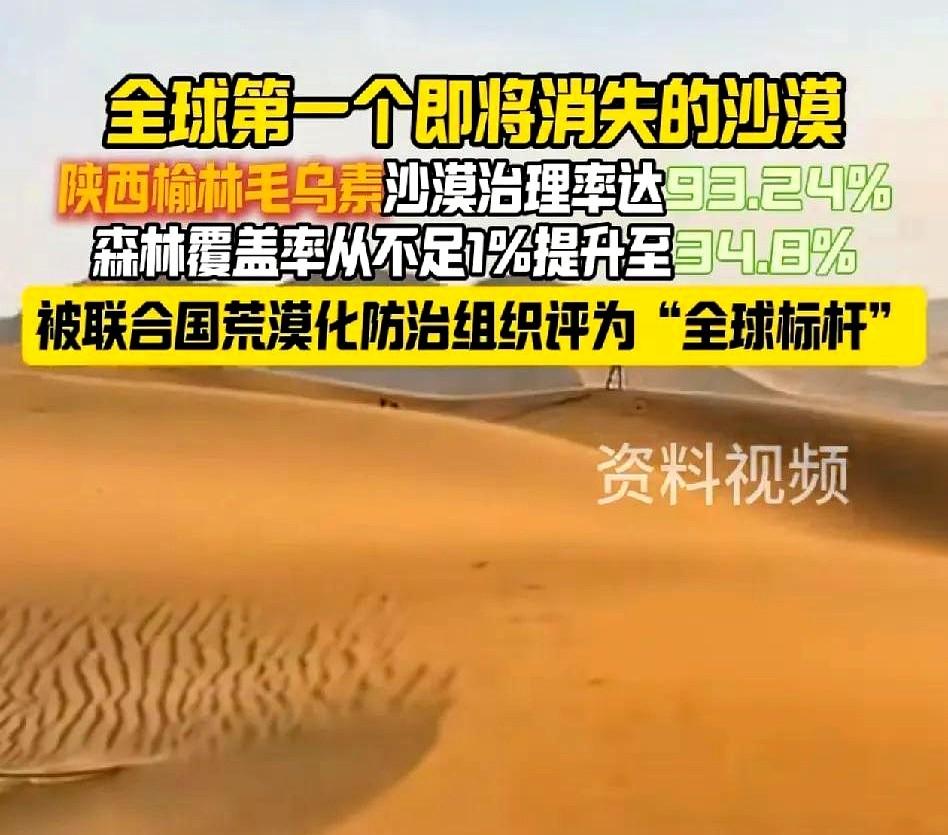

西方媒体:中国不可怕,可怕的是中国成为首个能消灭沙漠的国家! 最近刷外媒有个论调特别有意思,说“中国真正可怕的,不是他们的航母和空间站,是他们快要把一个叫毛乌素的沙漠给整没了。” 听到这话,可能你会觉得有点夸张,治沙而已,至于上升到“可怕”的高度吗? 想象一下,一个国家在数十年的时间里,用坚定的决心和不懈的努力,把一片面积比海南岛还大的“死亡之海”毛乌素沙漠,重新变回了绿色,这是多么的牛啊! 要知道,毛乌素沙漠在几十年前可真的是让人无法想象的“死亡之地”。 在六七十年前,沙漠几乎吞噬了整个陕西榆林。 当地有句民谚:“风刮黄沙难睁眼,一碗米饭半碗沙。” 这不是夸张,是真实的困境。 榆林的老百姓因为黄沙的肆虐,不得不搬家迁徙,历史上曾经历过三次大规模的迁移。 每年,超过五亿吨的沙子通过风和水的力量,涌入黄河,严重影响着我们的母亲河,甚至让它的水变得浑黄。 无数村庄、田地,在无情的沙漠吞噬下悄无声息地消失,原本生机勃勃的土地渐渐变得荒芜。 面对这一切,很多人可能选择了逃离,但问题是,能跑到哪里去呢? 正是在这种情况下,从1959年开始,一场被称为“绿色长征”的艰苦斗争就这样悄然拉开了序幕。 不过,单靠坚定的意志和完善的制度,还不足以实现这样的奇迹。 这场长达数十年的治沙之战,实际上是一场从“土办法”到“智慧工具”的技术迭代革命。 最初的突破,源自一种叫做“草方格”的朴素智慧。 治沙者们将麦草编织成格子状,撒布在流沙上,每平方米的成本不足一元,却像是为沙漠披上了一层温暖的“毛衣”。 这简单的格局能有效固沙,锁住水分,为植物的生长创造出理想的环境。 而在植物的选择上,他们并未盲目引入外来物种,而是选择了如沙蒿、花棒等本土的耐旱植物,让治沙变得既低成本又可持续。 随着时间推移,科技创新为这场战役按下了加速键。 曾经,治沙者们“种十棵树能活两棵”的困境,被张立强发明的“水分传导式沙柳种植法”彻底破解,树木的成活率一举提升至85%。 中科院研发的“沙漠土壤化”技术更是一个飞跃,它能在短短两小时内,通过植物纤维黏合剂将沙漠变成“土壤”,且成本仅为传统方法的十分之一。 张应龙提出的“引水拉沙”技术更为巧妙,他将黄河水引上沙丘,冲刷出的沟壑被自然地转化为理想的种植槽。 最让西方感到意外的,莫过于中国将治沙变成了全民参与的“生意经”。 在榆林的沙区,农民们如今靠治沙赚得三份收入:种梭梭林每亩能领到300元的补贴,肉苁蓉经过三年的嫁接后,每亩的产值可以突破万元,甚至还有光伏板维护工作,月工资高达2800元。 这个机制,在非洲的萨赫勒地区简直难以想象。 尽管国际组织每年向当地投入数亿美元,却因为缺乏持续的参与动力,当地的治沙林成活率始终难以突破30%。 中国的成功秘诀不在于种树技术本身,而是在于形成了一个良性循环:政府补贴资金、企业提供技术支持,农民负责长期的养护。 这个模式既让农民得实惠,又保证了治沙的可持续性,从根本上解决了沙漠化问题。 从毛乌素的故事中,人们不难发现,“绿水青山就是金山银山”并非一句空洞的口号,而是一条被实践反复证明的、可计算、可复制的发展路径。 当世界许多地区仍在为环保政策争论不休之时,中国的治沙人早已用坚实的行动给出了答案。