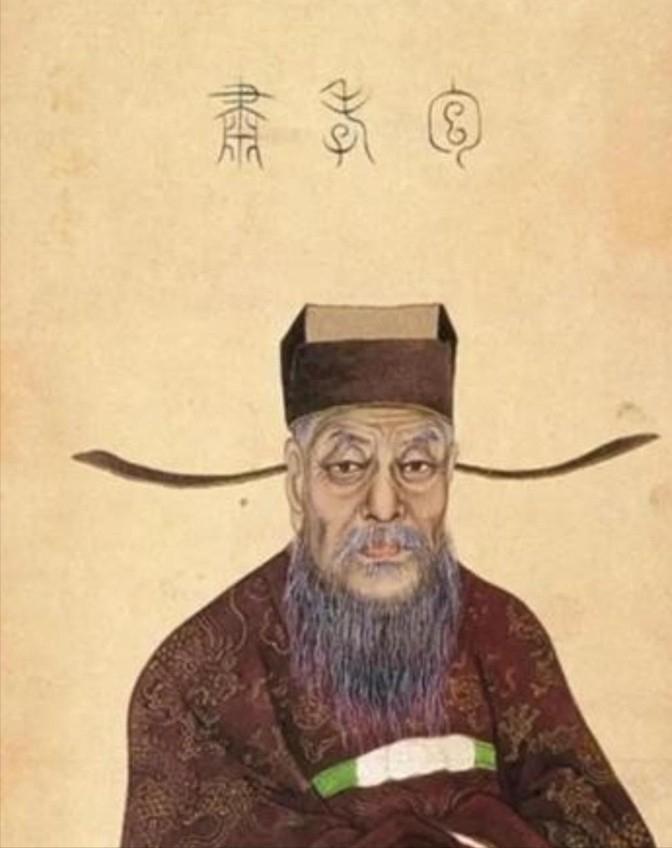

1062年,包拯去世,出殡当天发生了一件奇怪的事,原来,他临终时悄悄告诉女婿文效:“我走后,你要准备21口棺材,并从7个城门一起抬出去,”这个谜团困扰了大家900多年,直到包公墓被发掘,真相才最终被揭开。[凝视] 1062年的开封城,一场史上最奇特的葬礼正在上演,包拯去世当天,21口棺材同时从七个城门抬出,整个城池陷入混乱,连盗墓贼都被这阵仗震住了。谁也不知道哪口棺材里躺着真正的“包青天”。 这位铁面无私的清官,生前得罪了太多权贵,死后竟然还要和他们“斗智斗勇”。他的女婿文效按照包拯临终嘱托,精心策划了这场“史上最复杂的葬礼”。21口一模一样的棺材,七个方向同时出城,连金兵后来攻入中原都找不到他的真墓。 包拯的成名源于一个看似简单的“牛舌案”,有农夫报案说耕牛舌头被割,按常理应该抓凶手,可包拯偏不按套路出牌。他让农夫杀牛卖肉,要知道宋朝杀耕牛可是重罪。果不其然,有人跳出来告发农夫违法,包拯当场拍案:“割牛舌的就是你!想先废了牛,再害主人。”这波神操作让他在民间彻底封神。 28岁中进士的包拯,本可以直接入仕飞黄腾达,却因为父母年迈选择辞官归家,一守就是十年。复出后他被派到端州任职,当地的砚台是贪官们的“印钞机”,前任官员常借进贡名义搜刮几十倍填入私囊。包拯到任后严格按朝廷定额征收,离任时连一块砚台都没带走。 当上监察御史后,包拯成了权贵们的噩梦,他七次弹劾贪官王逵,三次炮轰皇亲张尧佐,当面骂他是“朝廷的蛀虫”,硬生生把这个关系户拉下马。最让人叫绝的是查办假皇子案,吓得满朝文武再也不敢胡来。 1057年任开封府尹期间,包拯首创“击鼓鸣冤”制度,百姓可以直接到府衙告状。有次发大水,权贵家的违章花园挡住泄洪通道,包拯二话不说直接拆掉,百姓拍手叫好,权贵们恨得咬牙切齿。这样的“硬骨头”作风,让他树敌无数。 临终前,64岁的包拯深知自己得罪太多人,担心死后被仇家掘坟报复。他悄悄布置了这个“终极烟雾弹”:21口棺材同时出殡,真假难辨,连最狡猾的盗墓贼都摸不着头脑。从此江湖立下规矩:绝不碰包拯的墓。 更有趣的是,多余的棺材并没浪费, 古人认为棺材寓意“升官发财”,包家把20口空棺送给贫民,既解决了穷人的丧葬难题,又延续了包拯生前救济百姓的传统。这一招不仅迷惑了仇家,还收获了民心。 直到1973年,合肥钢厂施工时意外挖出一座古墓,金丝楠木棺材让专家们都惊呆了:这哪像清官的墓?可开棺后更令人意外——里面只有35块碎骨、一块砚台和一方墓志铭。原来金丝楠木是宋仁宗特赐,陪葬品寒酸到连盗墓贼看了都摇头。 墓志铭终于揭开了900多年的谜底:“公尝言,吾一生得罪权贵无数,死后恐遭毁墓之祸……”包拯用最后的智慧给仇家设了个“无头公案”,让他们即使想报复也无从下手。这位清官的防范意识,比现代人还要超前。 包拯墓的发现,证实了一个清官的坚持:生前不取民财一分一毫,死后也要把财富留给百姓。那块陪葬的砚台,正是他在端州任职时唯一的“战利品”——还是宋仁宗强行赏赐的。连盗墓界都自发约定:“盗包拯墓者,天下共诛之。”这不是怕报应,而是发自内心的敬重。 时至今日,包拯的故事依然让人深思,在那个权钱交易盛行的年代,他用一生践行了什么叫“清白做人,干净做事”。21口棺材的布局,既是自保之策,更是他人格魅力的最后绽放。 如果你是包拯,面对满朝权贵的仇视,会选择什么样的自保方式?你觉得21口棺材这招够不够高明?还有什么更好的防盗妙计?欢迎在评论区分享你的奇思妙想,看看谁的点子能比包青天更机智! 信源: 《宋史》