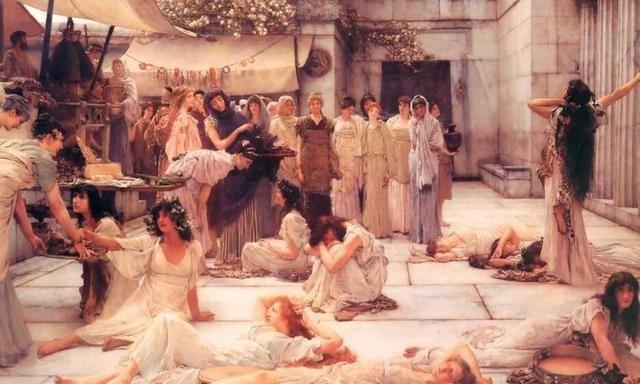

1890年,一名印第安女奴正如同牲畜般被进行称重出售,当交易成功之后她未来除了被当做泄欲工具之外,便只剩下无休止的劳作了。 1890年,那会儿电灯都发明了,世界正吵吵嚷嚷地要进入20世纪,但在“文明”的角落里,一个印第安女孩却像一袋土豆、一头小牛,被放在秤上估价。 这事儿听起来,是不是有种时空错乱的感觉?很多人下意识地会想,奴隶制,那不是南北战争打完就废除了吗?林肯都解放黑奴了。没错,从法律上讲是这样。但咱们得明白,法律的墨迹,有时候干得比现实慢得多。尤其是在当时还被视为“不法之地”的美国西部和西南部,针对原住民的奴役,换了个马甲,照样横行。 他们管这叫“债务农奴制”或者“学徒制”。说白了,就是换汤不换药。一个印第安家庭可能因为欠了白人农场主一点钱,或者干脆就是被武装“捕奴队”冲进村子,孩子就被抢走了。女孩尤其“受欢迎”,因为她们除了能干活,还有别的“用处”。 那个被称重的女孩只是一个符号,代表着成千上万个无声的牺牲品。交易成功后,买下她的“主人”会得到一张“合法”的文书,证明这个女孩在未来十几年,甚至一辈子,都是他的私有财产。 接下来她的命运,白天,是农场里、矿场上、或者主人家里干不完的活。洗衣、做饭、带孩子、喂牲口,她自己就是那个最不值钱的牲口。到了晚上,她还得随时准备好,成为主人发泄欲望的工具。反抗?你猜猜一根鞭子和一个势单力薄的女孩,谁会赢?怀孕了怎么办?那更是灾难。生下来的孩子,要么被直接处理掉,要么就子承母业,成为下一个小奴隶,为主人的“财产”增值。 这事儿最让人脊背发凉的,是它的“日常性”。它不是什么惊天动地的大屠杀,而是一种被默许的、融入日常的邪恶。就像你每天吃饭喝水一样自然,当地的白人老爷们买卖、奴役、蹂躏一个印第安女孩,也同样理所当然。 你可能会觉得,这太野蛮了。但咱们把视角拉远一点,看看人类历史,你会发现这套玩法,简直是“祖传手艺”。 一说到罗马,你想到的是什么?斗兽场、凯撒、宏伟的万神殿?这些确实是罗马。但这只是罗马的A面,是写给后人看的“光荣榜”。它的B面,是靠着无数奴隶的白骨和血泪堆起来的。 历史学家估算过,在罗马帝国的鼎盛时期,奴隶能占到总人口的三分之一。这是个什么概念?就是你走在罗马城的大街上,迎面过来的三个人里,就有一个是奴隶。他们被称作“会说话的工具”,法律地位和桌子椅子没啥区别。 女奴隶,在罗马更是“工具”里的“消耗品”。一个健康的男奴隶,能下矿井,能上战场,价格不菲。而一个女奴隶的价格,有时候只有男奴的三分之一。为啥?因为在主人看来,她们干不了重活,主要价值就两样:操持家务和满足性欲。廉价,就意味着可以被随意毁坏。 古罗马的富裕家庭,女奴隶的日子比我们想象的更惨。她们不仅要包揽所有杂活,从天亮忙到天黑,还活在一种无形的“雌性竞争”里。女主人会把她们视为潜在的威胁,一丁点不顺眼,打骂都是家常便饭。更可怕的是,女主人为了维护自己家庭血统的“纯洁”,绝对不会容许女奴生下男主人的孩子。一旦发现女奴怀孕,强制流产是最“仁慈”的手段,很多女奴就在这种粗暴的操作中直接死掉了。 无论是1890年的美国,还是公元1世纪的罗马,相隔近两千年,两个所谓的“强大文明”,在对待被压迫女性的手段上,竟然如此惊人地相似。她们的身体不属于自己,她们的子宫不属于自己,她们的未来,更不属于自己。 说回到北美,那个印第安女孩,她的悲剧,在某种意义上,一直延续到了今天。你肯定听过一个词,叫“MMIW”,就是“失踪和被谋杀的原住民妇女”。这是一个血淋淋的当代议题。在美国和加拿大,原住民女性遭遇暴力、绑架和谋杀的比例,远远高于其他任何族裔。 为什么?其中一个深层原因,从1890年,甚至更早的时候,那种“原住民女性的命不值钱”的殖民主义思想钢印,就深深地刻在了某些人的脑子里。她们被视为可以随意猎取、随意伤害的“他者”,执法部门的忽视和社会的冷漠,让施暴者更加有恃无恐。 从古罗马女奴的墓志铭,到1890年印第安女孩的卖身契,再到2025年MMIW的寻人启事,贯穿其中的,是一条冰冷的逻辑线:只要一种人可以被定义为“非人”或“次人”,那么施加在他们身上的任何暴行,似乎都可以被“合理化”。