1644年,江南才子冒辟疆举家逃亡。途中,他想将美若天仙的小妾董小宛送人。董小宛得知后强忍泪水,识大体地说道:“夫君上有母亲,下有妻儿,她们都比我重要!” 1644年,明朝玩儿完了,清军跑来关内凑热闹,江南那叫一个乱啊。冒辟疆一看这架势,赶紧带着一家老小从如皋往南溜。路上那叫一个兵荒马乱,银子东西越丢越少,心里头那个急啊。董小宛,他的小蜜,长得跟天仙似的,又聪明又温柔,一路跟着,啥怨言没有。 冒辟疆不是寻常书生。 他是明末四公子之一,家里的藏书能堆成小山,写的诗能让秦淮歌女争着谱曲。可到了这兵荒马乱的年月,才名顶不上一个窝窝头。前几年在南京秦淮河畔见着董小宛时,她正对着落花抚琴,指尖缠着银线,眉眼比画里的人还俊。他费了九牛二虎之力,才把这位秦淮八艳里的翘楚娶回家做妾,那会儿以为是捡着了天上的月亮。 董小宛也不是一般的妾室。 她打小在苏州青楼长大,见惯了人情冷暖,却没沾半分市侩气。跟着冒辟疆后,把家里打理得井井有条,老太太的药汤总温着,孩子们的棉袄总带着针线香。冒辟疆爱跟朋友喝酒论诗,她就守在旁边研墨,偶尔插句嘴,说得比那些酸儒还在理。 逃亡到太湖边时,船被风浪打漏了个洞。 一家老小挤在破庙里,老太太咳得直不起腰,小儿子饿得直哭。冒辟疆蹲在门槛上,盯着董小宛看——她穿着洗得发白的蓝布裙,脸上沾着泥,可那双眼睛,亮得像没被云遮的星星。 “宛君,”他声音发哑,不敢看她的眼,“前村有个乡绅,家里还算安稳,我托人问了……” 话没说完,董小宛就懂了。 她手里正缝着老太太磨破的鞋,针一下扎在指头上,血珠儿滴在布面上,像朵小梅花。她赶紧把手指含在嘴里,含糊着说:“我去收拾东西。” 转身时,冒辟疆看见她肩膀在抖。 他心里像被猫抓,当初在秦淮河畔,他对着月亮起誓,说要护她一辈子。如今却要把她推给一个素不相识的乡绅,就因为她是“妾”,是能被舍弃的“累赘”。这道理在乱世里好像说得通,可良心上那关,怎么也过不去。 董小宛没收拾自己的首饰。 她把唯一一件没被抢走的貂皮披风叠好,放在老太太枕边,又把怀里藏着的半块干粮塞给小儿子。走到门口,回头看了冒辟疆一眼,那眼神里没有怨,倒有几分心疼。 “夫君,”她笑了笑,眼角有泪滑下来,“到了那边,我会好好的。你带着娘和孩子们,一定得活下去。” 正要迈出门,破庙外忽然传来马蹄声。 是清军的游骑,举着火把往这边闯。董小宛想也没想,把冒辟疆往神像后面推,自己往相反的方向跑,边跑边喊:“往这边走!” 火把的光追着她跑,影子在地上歪歪扭扭。 冒辟疆眼睁睁看着她被两个骑兵围住,心里头像炸了锅。他想冲出去,被老太太死死拉住:“你出去,一家子都得死!” 那夜,董小宛没回来。 冒辟疆带着家人躲在芦苇荡里,听着远处的马蹄声渐渐消失。老太太哭着说:“是那孩子救了咱们啊。”小儿子不懂事,还问:“董姨啥时候回来给我讲故事?” 半个月后,他们在一个小镇落脚。 有个跑单帮的商人说,见过一个长得极美的女子,被清军抓了后,宁死不从,趁着看守喝醉,一头撞在石头上了。商人说她怀里还攥着块玉佩,上面刻着个“疆”字。 冒辟疆听完,一口血喷在地上。 后来他才知道,那个乡绅根本不是善茬,专靠收留逃亡的女子讨好清军。董小宛怕是早就猜到了,才借着清军来犯,把生路留给了他们。 再后来,冒辟疆活了下来,在江南隐居著书。 他写了本《影梅庵忆语》,字字句句都是董小宛。写她如何在乱世里为他煮粥,如何在寒夜里为他暖脚,写她最后那句“她们都比我重要”。 书里没提自己想送她走的事。 或许是忘了,或许是不敢记。 只是每逢清明,他总会往太湖边去,带着她最爱的茉莉花,坐在那块据说她撞过的石头上,坐一整天。风吹过芦苇荡,沙沙作响,像极了她当年轻声唤他“夫君”的模样。 乱世里的情爱,哪有什么风花雪月。 不过是有人把生的希望,亲手推给了别人,而被推的那个人,笑着接了过来,连回头都怕对方难过。 信息来源:《影梅庵忆语》《如皋县志》《秦淮广记》

云淡风轻

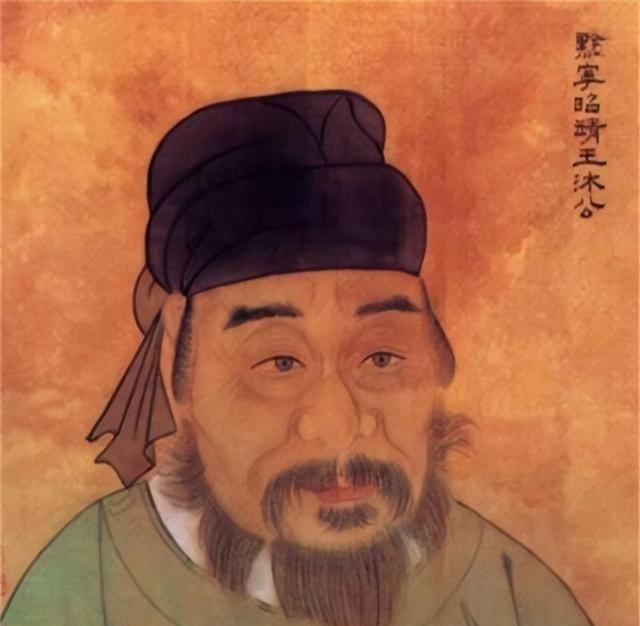

还以为是顺治的董小宛