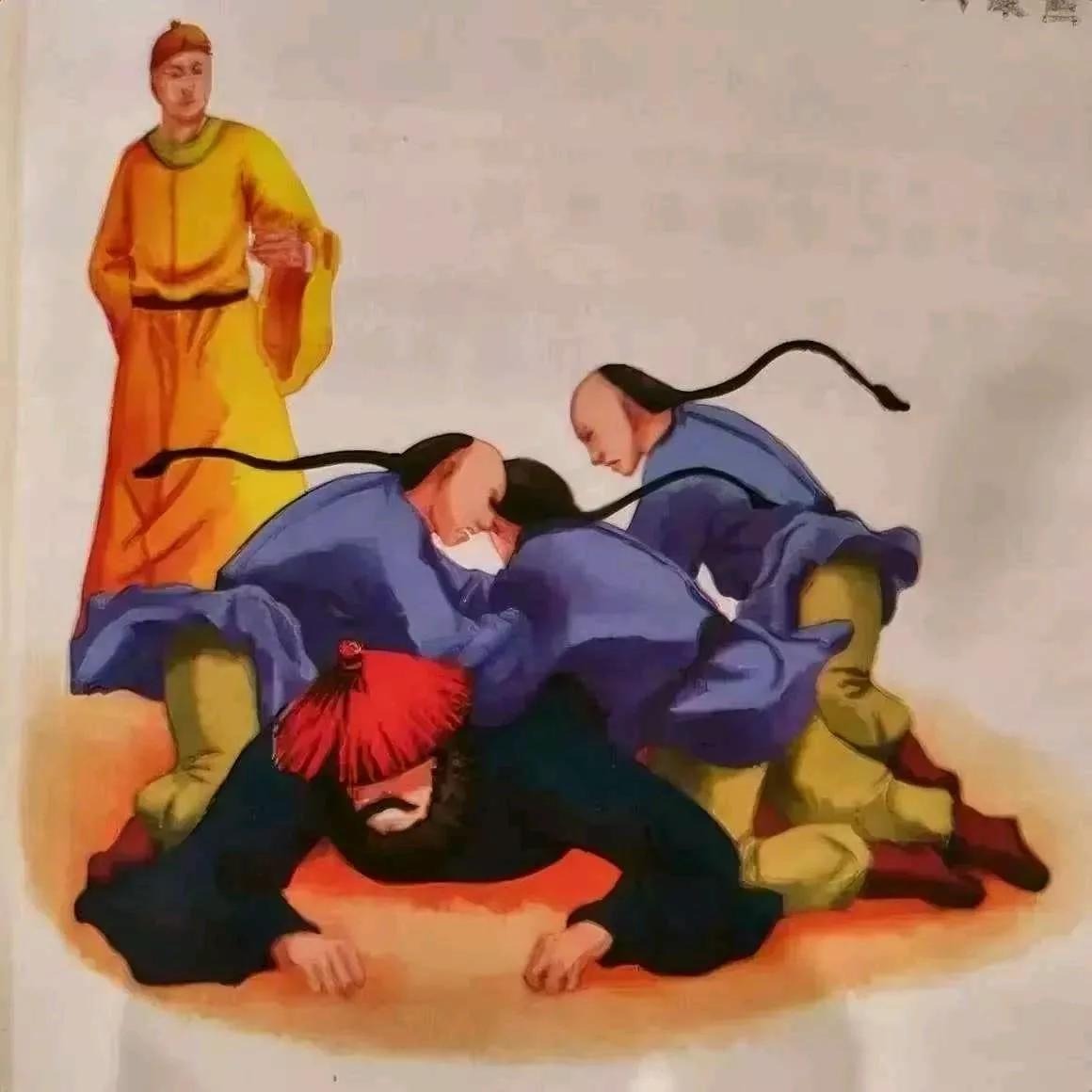

公元697年,73岁的武则天经常以喝茶为由,去王方庆家一坐就是好几个时辰,王方庆佯装不懂。没有办法,武则天直接下令征集名家墨宝,王方庆听后立马瘫软在床,其夫人劝他快快入宫,不然一家子都性命难保。 王方庆最终还是拖着灌了铅似的腿进了宫。紫宸殿的铜鹤香炉里飘着安息香,武则天正对着一幅临摹的《兰亭序》皱眉,见他进来,指缝里漏出句:“王家的墨宝,总比这些工匠仿的强。” 王方庆的膝盖“咚”地磕在金砖上,声音在空旷的大殿里荡出回音。 得说说王方庆的底细。 他不是普通的朝臣,是东晋书圣王羲之的十世孙。当年王羲之的《兰亭序》真迹虽已失传,但王家世代相传的,还有不少王氏族人的手札、碑帖,比如王献之的《鸭头丸帖》、王徽之的《新月帖》,每一件都是能让书法界疯魔的宝贝。王方庆打小就被祖父拉着跪在祠堂发誓,这些墨宝是家族的根,就算丢了性命也不能散。 而武则天,晚年除了朝政,最上心的就是两件事:修《三教珠英》这样的大部头,再就是搜罗天下字画。她自己也练字,尤其爱王羲之的行书,觉得那字里藏着一股潇洒的帝王气。只是市面上仿品太多,她看了总觉得膈应,早就听说王方庆家里有真东西。 “起来说话。”武则天放下手里的临摹本,指了指旁边的锦凳,“你家那些藏品,朕不是要抢,就是想借来看看,拓几本留着念想。” 王方庆低着头,后背的汗把官服都浸湿了。他知道“借”字在皇帝嘴里是什么意思,当年萧翼骗走《兰亭序》的故事,他打小听着长大——说是借,十有八九就成了皇家私藏,再也回不来了。 “陛下,”他的声音发紧,像被砂纸磨过,“不是臣小气,实在是这些墨宝……是先祖的心血。家父临终前攥着我的手说,王氏子孙可以穷,可以贱,唯独不能让祖宗的字离了家。” 武则天没说话,指尖在案几上轻轻敲着,敲得王方庆心里发毛。 殿里静得能听见香灰落在香炉里的轻响。过了好一会儿,她才慢悠悠地说:“朕知道你难。可你想想,这些字藏在你家书房,顶多供儿孙看。要是送到宫里,朕让人精心装裱,编进书里,让天下学子都能瞧见王氏书法的妙处,这不比守着发霉强?” 这话戳中了王方庆的软肋。 他是读书人,也盼着先祖的字能传得更远。可家族的誓言像根绳子,勒得他喘不过气。他抬起头,看见武则天正盯着他,眼神里没有逼问,倒有几分懂他的无奈——这位女皇帝,这辈子不也总被规矩捆着,偏要挣出条自己的路来吗? “臣……”王方庆咬了咬牙,“臣愿献出家藏的二十八卷王氏手札。但求陛下看完之后,能让它们归回王氏祠堂,供后世子孙祭拜。” 武则天眼睛亮了,当即拍板:“准了!朕亲自题跋,盖上‘万岁通天’的印,保证完璧归赵。” 没过几天,王方庆真的捧着一个紫檀木匣子进了宫。打开一看,里面的字卷用黄绢裹着,每一卷都标着先祖的名号,字迹或洒脱,或沉稳,墨香混着淡淡的樟木味,扑面而来。武则天戴上玉扳指,小心翼翼地展开一卷王导的《省示帖》,看了半晌,叹着气说:“果然是血脉里的东西,这风骨,仿不来。” 她让人挑了最好的匠人,用澄心堂纸细细拓印,拓完的真迹仔细收好,每天处理完朝政就泡在书房里看。有时看到妙处,还会叫王方庆过去,指着某一笔问:“你看这里的转锋,是不是藏着股不服输的劲儿?” 王方庆起初提心吊胆,后来见武则天是真的懂字、惜字,拓印时连个墨点都不敢污了真迹,心里渐渐松了些。 三个月后,武则天让人把二十八卷手札送回王家,还附带了她亲笔写的《宝章集》序,里面把王氏书法夸了个遍,最后说“今归其主,以全孝思”。 王方庆捧着匣子回到家,打开一看,每一卷都用新的锦缎包着,边角还加了护条,比送来时更用心。他对着匣子磕了三个头,夫人在旁边抹泪:“祖宗保佑,总算没出事。” 这事后来传开,朝臣们都说王方庆胆子大,也说武则天难得有这份容人之量。 只是没人知道,那天送回墨宝时,武则天偷偷留了一本王献之《中秋帖》的拓本。她晚年常对着拓本发呆,有时会对身边的上官婉儿说:“你看这字,看着放浪,其实每一笔都有规矩。做人做皇帝,不都这样?” 王方庆后来官至凤阁侍郎,始终清廉正直。他在自家祠堂建了个“宝章阁”,专门存放那些墨宝,还请人画了幅《武则天观帖图》挂在旁边。儿孙问他为什么,他说:“那位陛下虽强势,却懂敬重二字。这世上最难得的,不是守住东西,是遇见懂它的人。” 再后来,唐朝战乱,王家的墨宝散了不少,但那二十八卷手札的拓本,因为有武则天的题跋,被好好地收在秘府,成了后世研究王氏书法的重要依据。 有人说,武则天当年要是硬抢,王方庆也没办法。可她偏用了“借”的法子,既得了心,又留了名。这大概就是帝王的智慧——有时候,给别人留条路,自己反而能走得更远。 信息来源:部分情节参考《旧唐书·王方庆传》《新唐书·艺文志》及张彦远《法书要录》中关于武则天征集王氏墨宝的记载。

用户12xxx17

能做皇帝的人,绝不是一般人。女人做皇帝,武则天的能量肯定是超凡脱俗!

一别经年

写个字还能看出什么劲儿什么规矩。写的人可能都没有想到

用户10xxx97 回复 08-13 13:09

那是你不懂……

用户14xxx91

拓本还需偷偷留?

用户17xxx03

武皇是有大格局的人!

彩云

贫穷思饥饱,富贵思淫欲

伯爵

天之意,上帝说玩泥巴……,吾说娲之补天……。男为田力,女为织,田力看天是理,纺织看手乃为性。故女子感觉男理性。

金戈铁马

中秋贴

游戏人间

武则天是菩萨,菩萨是不害众生的,她是达摩祖师投胎的,后来又投胎为虚云大师。再往前还投胎为过至圣先师