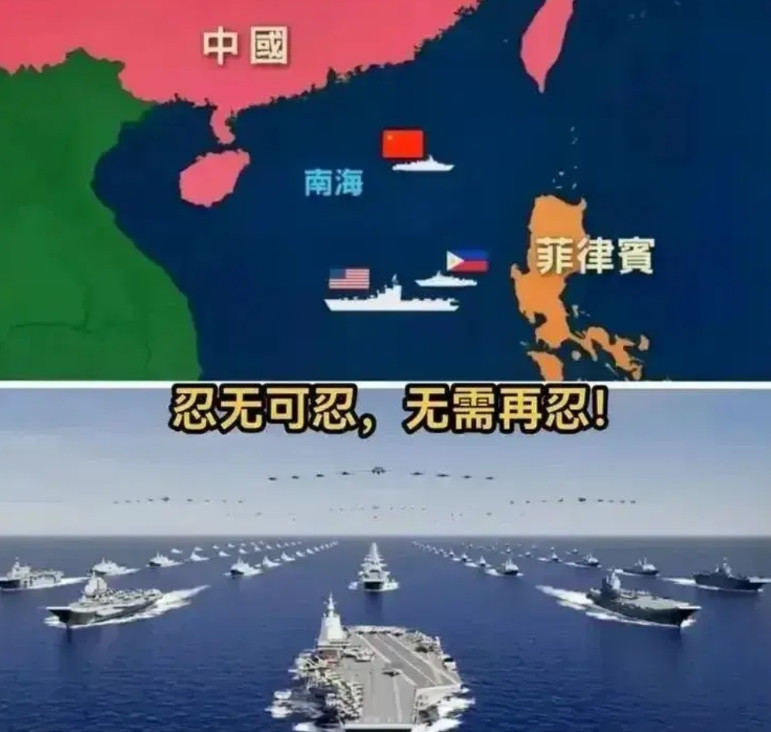

这种 “两面派” 行为背后,暴露出一个残酷的现实:在国际政治中,没有永远的道德高地,只有永远的利益博弈。当菲律宾派船冲击仁爱礁时,他们或许忘了,中国海警船的钢牙利齿,远比美日的口头支持更具威慑力。而这场台风,恰好成了照妖镜,让世界看清了菲律宾的真实底色。 菲律宾的 “变脸术” 并非偶然,自马科斯政府上台以来,其南海策略呈现出明显的 “三变” 特征:一是高层频繁强硬表态,将中国海警的正常执法称为 “侵略”,甚至邀请西方媒体登上菲海警船制造舆论噱头。 二是刻意炒作岛礁争端,试图将黄岩岛、仁爱礁等争议区域包装成 “国际公共问题”,以换取美日澳等国的军事支持。 三是政策反复无常,前脚与中国达成仁爱礁补给协议,后脚就否认协议内容,试图通过 “边缘政策” 迫使中国让步。 这种策略的本质,是将南海问题工具化,通过制造外部矛盾转移国内对马科斯家族腐败史的关注,同时换取西方的军事援助和政治资本。 中国传统的 “防御式应对” 在这种情况下显得力不从心。长期以来,中国通过外交谈判、法律声明、人道主义援助等方式维护南海权益,但菲律宾却将这种克制视为软弱。 例如,2016 年南海仲裁案期间,中国耗费大量资源进行法律抗辩,菲律宾却在接受中国救灾援助后反手推动仲裁。 这种 “一边吃救济一边捅刀子” 的行为,暴露出单纯防御策略的局限性。当菲律宾用美日撑腰的 “航行自由” 对抗中国的 “历史法理” 时,中国需要更主动的破局手段。 “进攻性防御” 正是破局关键,这一策略的核心,是将战场从中国主权范围内拓展到国际舆论、法律规则和地缘博弈的更广阔空间。例如,中国海警在仁爱礁的常态化巡航,不仅是物理上的封锁,更是对菲律宾非法存在的持续施压。 与此同时,中国通过外交渠道揭露菲律宾与美日军事合作的真实意图 —— 美国在菲部署的 “堤丰” 中程导弹系统,射程覆盖东南亚多数国家,实质是将菲律宾绑上对抗中国的战车。这种 “以子之矛攻子之盾” 的策略,让国际社会看清菲律宾 “引狼入室” 的危害。 法律层面的主动出击同样重要,中国外交部多次声明,菲律宾单方面提起的南海仲裁案违反国际法,仲裁结果无效。 与此同时,中国与东盟国家积极推进 “南海行为准则” 磋商,将规则制定权掌握在地区国家手中,避免外部势力干预。 这种 “以规则破霸权” 的思路,比单纯反驳菲律宾的主张更具战略价值。例如,2025 年 4 月举行的落实《南海各方行为宣言》联合工作组会议,就为中国与东盟国家协调立场提供了平台。 经济手段则是另一个有力杠杆,菲律宾对中国市场的依赖度极高,2024 年中菲贸易额超过 800 亿美元,其中农产品和矿产出口占相当比重。 当菲律宾在南海挑衅时,中国可以通过关税调整、贸易限制等方式施加压力。例如,2023 年菲律宾香蕉出口因检疫问题被中国暂停,直接影响其农业经济。这种 “非对称反制” 既避免了军事冲突,又能让菲律宾感受到切肤之痛。 菲律宾的困境在于,其 “依附大国” 战略正在反噬自身利益。美国承诺的 5 亿美元军事援助,实质是要求菲律宾在南海充当 “炮灰”。 日本派出的救灾军舰,背后是扩大在南海军事存在的野心。而菲律宾国内民众对美军基地的抗议(如卡加延省 7000 人集会反对 EDCA 协议),显示出这种策略的民意基础薄弱。 当台风 “泰利” 肆虐时,美国的 “军事保护” 并未转化为救灾物资,反而是中国的人道主义援助更具实际意义。这种现实对比,让菲律宾的 “两面派” 行为显得尤为可笑。 未来的关键,在于中国能否将 “进攻性防御” 常态化。这不仅需要海警执法、外交斗争、法律博弈的多管齐下,更需要打破 “被动解释” 的思维定式。 例如,中国可以主动邀请国际组织和媒体实地考察南海岛礁,用事实驳斥菲律宾的不实指控;可以在联合国框架下提出 “南海和平倡议”,将议题从主权争议转向资源开发和环境保护。当中国的声音成为国际舆论的主流,菲律宾的 “小动作” 自然失去市场。 这场台风是考验,也是机遇。它让世界看到,当菲律宾在南海玩火时,真正能保护其人民的不是美日的航母,而是中国的救灾物资。 中国的善意从不吝啬,但也绝不容忍 “吃中国饭砸中国锅” 的行为。菲律宾若想摆脱 “跳梁小丑” 的角色,就必须明白:在南海问题上,与中国合作才是唯一的出路。 否则,等待它的,将是更严厉的反制和更孤立的国际处境。这场博弈的最终结果,或许正如菲律宾渔民在台风中领悟的道理 —— 在惊涛骇浪中,抓住中国抛出的救生索,远比抱住美日的 “画饼” 更实在。