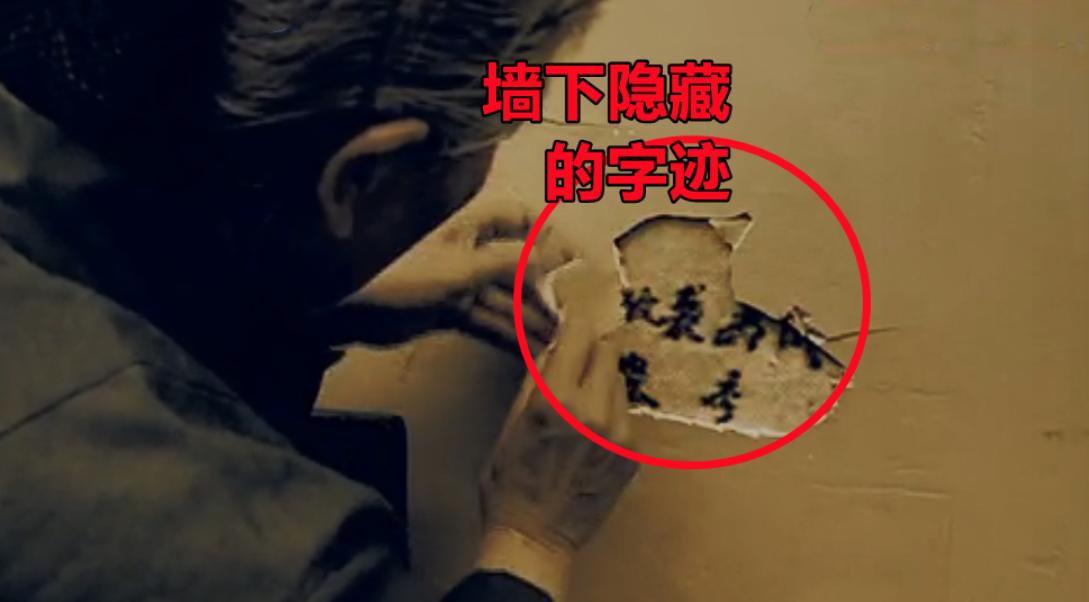

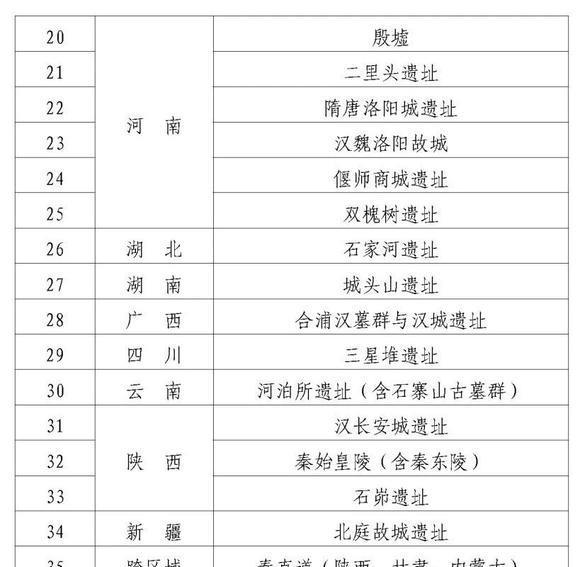

1965年,黑龙江一农民正搂着娇媳妇准备享受春宵一刻,突然外面传来一阵刺耳的嚎叫声,吓得媳妇瑟瑟发抖,老农安慰后便起身查看,怎料走到窗边声音就消失了,他拿起油灯想要看看是什么东西,却什么都没看见…… 在黑龙江省阿城市南城村这片土地上,金代上京会宁府遗址遗留下的历史痕迹一直潜藏在地下。1965年秋季,当地农民裴山像往常一样从事农业劳动,他选择在家附近挖一个菜窖,用于储存冬季蔬菜。 这片区域曾是金朝早期都城的核心地带,地下埋藏着众多文物,但村民们对这些并不知情。裴山挖到一定深度时,意外触碰到一个硬物,经过清理,发现是一个铜制物件,形状独特,融合了多种动物特征。他将这个物件带回家中,初步观察后暂且放置,没有立即上报。 这样的发现虽偶然,却反映出这片土地的历史厚度,金代文物在这里出土并非孤例,早年已有类似事件记录。这件物件后来被鉴定为金代铜坐龙,体现了女真族工艺与中原文化的交融,展现了那个时代的手工技艺水平。 金代铜坐龙的出土过程充满了偶然性,裴山在挖菜窖时挖出的这个物件,重约两公斤,高近二十厘米,由黄铜铸成。它的造型集龙头、狮身、麒麟背和犬尾于一体,表面刻有精致纹饰,内部为空腔结构,背部存在细小缝隙。 这些设计原本用于装饰皇帝的车辇,在风力作用下会产生振动,导致发出类似嗡嗡或呜呜的声音。夜晚风起时,这种声音特别明显,容易引起误解。裴山发现后,将物件置于家中,多次听到声音后,开始尝试各种方法验证其来源。 他用手堵塞缝隙,声音减弱;移到不同位置,声音随之变化。这些实验让他逐渐认识到声音的物理成因,而不是其他因素。村里其他居民听说后,也前来查看,讨论其可能价值,但没有人贸然处理。整个过程持续几天,裴山通过简单测试,排除了物件的异常属性,转而考虑其历史意义。 铜坐龙的鉴定和保护工作很快展开,裴山决定将物件交给当地文物管理部门。阿城市文管所接收后,支付了十八元作为奖励,并颁发表彰旗帜。 这在当时的经济条件下,已是合理的补偿。专家通过比对历史资料和实物测量,确认其为金代早中期文物,出土于上京会宁府遗址附近。该遗址是金朝建国初期的都城所在地,面积广阔,城墙遗迹至今可见。铜坐龙的工艺体现了金代金属铸造技术的成熟,融合了游牧民族的审美与中原的装饰风格。 它不仅是车辇饰件,还反映了皇权象征的演变。博物馆收藏后,通过展览和研究,进一步揭示了金朝的历史细节,如都城布局和日常生活。这件文物的保存,也促进了当地文物保护意识的提升,村民们开始注意地下遗存,避免随意破坏。 从出土到入藏,铜坐龙经历了从普通物件到国宝的转变。黑龙江省博物馆将其列为一级文物,置于展厅中,吸引了众多学者和游客。它的独特之处在于声音机制,风吹过空腔和缝隙时产生的共鸣,类似于自然乐器。 这种现象在其他金代文物中也有体现,证明了古人巧妙的工程设计。裴山作为发现者,继续从事农业生产,他的行为体现了普通民众对文物的责任感。整个事件没有涉及任何负面因素,只是通过科学鉴定,澄清了声音的来源。 铜坐龙的研究价值在于,它提供了金代文化融合的实证,例如龙形象的变体,结合了多种神话元素。这不仅丰富了历史知识,还为当代工艺提供了启发。博物馆的陈列方式,也让更多人了解这片土地的过去。 金代上京会宁府遗址的考古意义重大,铜坐龙的发现只是其中一例。该遗址于上世纪五十年代开始系统发掘,出土了大量瓷器、铁器和建筑构件。铜坐龙的材质分析显示,黄铜合金比例均衡,耐腐蚀性强,这解释了它历经八百年仍保存完好。 专家通过X光扫描,确认内部结构无损伤,缝隙设计有意为之,用于固定或装饰。裴山的发现地点靠近城墙南侧,那里曾是皇城外围,车辇饰件遗落于此,可能与金朝灭亡时的动荡有关。 历史记载,金朝于1234年亡于蒙古,遗址被废弃后,文物散落地下。铜坐龙的入藏,推动了更多遗址保护项目,阿城市成立了专门博物馆,收藏金代文物两千余件。这些努力,让历史不再尘封,而是成为教育资源。 铜坐龙作为镇馆之宝,其展览影响广泛。1991年,它被鉴定为中华第一坐龙,此后多次外出展出,引起国际关注。它的造型创新,突破了传统龙的飞腾形象,转为坐姿,象征稳固与威严。 这反映了女真族从游牧到定居的转型,文化上吸收了辽宋元素。裴山的上交行为,在当时被宣传为典型事例,鼓励民众保护遗产。声音现象的解释,也普及了科学知识,避免了迷信传播。 博物馆通过多媒体展示,讲解其历史背景,让观众理解金朝的兴衰。整个过程体现了文物工作的规范,从发现到研究,每步都有记录。这件文物如今价值连城,但其真正意义在于文化传承。