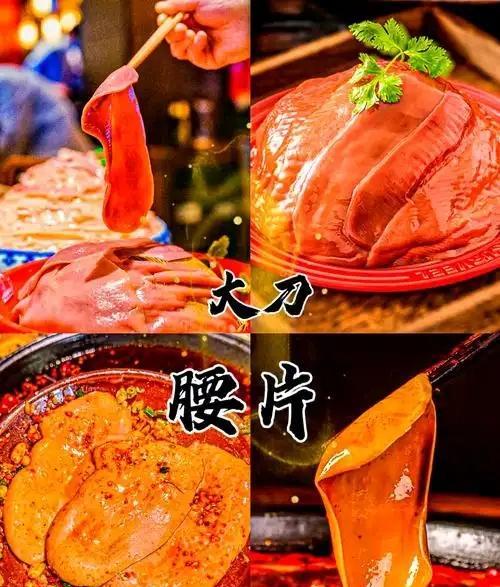

为什么欧美国家不吃动物内脏,而中国人吃动物内脏,一位海归朋友表示:国外媒体曾暗讽中国人像未开化的野人。 动物内脏,无论在哪种文化里,都算是一道天生的难题,它们普遍带着一股浓烈而特殊的气味,并且比普通的肌肉组织更容易腐败变质,这道天然的门槛,决定了处理它们需要远超常规的保鲜条件和烹饪技巧。 面对这个共同的挑战,任何文明的厨房在最初都无法回避,如果缺乏有效的处理技术,人们很自然会选择避开这类麻烦的食材。 这并非出于偏见,而是一种基于便利和安全的本能选择。 在中国,漫长的岁月里物质资源相对有限,这催生了一种“物尽其用”的生存智慧。 先民们不能轻易舍弃任何可食用的部分,这种客观需求驱动着一代又一代人去钻研、去攻克内脏处理的技术难关。 这种探索最终演化为一整套代代相传的精妙手艺,处理猪肝,需要长时间反复浸泡换水,目的是彻底置换掉内部的血液,根除腥气的来源。 清洗肥肠,则要动用盐和面粉,通过物理摩擦和吸附,剥离掉那层恼人的黏液。 处理鸡杂这类更为零碎的食材,更是讲究,厨师会根据不同部位的质地和特性,采取差异化的焯水时间与火候,确保初步熟处理恰到好处,这些看似繁琐的工序,其最终目标远不止于清洁。 所有努力都是为了将食材潜在的异味,转化为令人愉悦的独特香气,并赋予其或软糯、或鲜嫩的理想口感,这套复杂的技艺体系,是解决内脏这道难题的中国方案。 而在欧美,随着肉类产业的规模化和工业化,效率、便利性与标准化成为了新的追求。 在这种体系下,处理工序复杂、风味又极具个性的动物内脏,自然而然地被边缘化。 欧美主流烹饪思想更倾向于突出食材本身固有的风味,对于气味如此独特的内脏,缺乏改造它的文化动力,因此,舍弃它们成为一种更符合经济效益和饮食习惯的理性选择。 久而久之,这种基于不同历史条件做出的选择,慢慢固化为我们今天所见的文化习惯。 在中国,经过厨艺升华的动物内脏,从夜市的烤毛肚到宴席上的卤鸡杂,早已是广受欢迎的佳肴。 它不再是资源匮乏时期的无奈之选,而是能够登上大雅之堂的独特美味。 这也印证了一种观点,对内脏的接受度,很大程度上与烹饪技术的发达程度直接相关,问题不在于“不能吃”,而在于“会不会做”。 经过精湛厨艺处理的内脏料理,完全具有跨越文化背景、吸引任何食客的巨大潜力。 当一道处理得当、毫无异味的爆炒腰花或火爆猪肝端上桌时,其鲜嫩的口感和复合的香气,足以征服最挑剔的味蕾。 说到底,对动物内脏截然不同的态度,根源在于是否存在一套成熟且被广泛传承的“转化技艺”。 这不仅仅是饮食文化的碰撞,更体现了两种与食物相处的哲学。 一种哲学,是接受并享受食材的本来面目,选择那些最直接、最纯粹的风味。

王sir

法国鹅肝是肉吗?