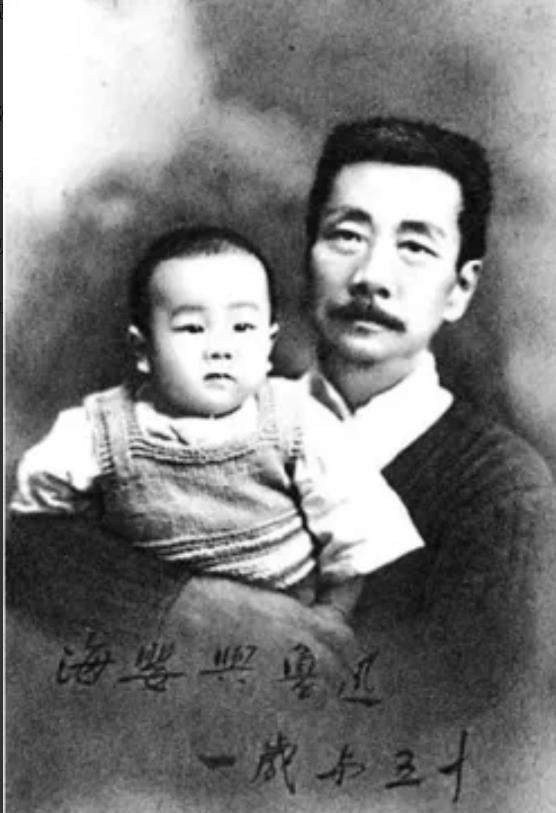

1936年,鲁迅去世之前,病了半年多,每天要打针吃药。他的儿子周海婴,抱着一大堆空药瓶,跟小伙伴炫耀:“这是爸爸打药针的药瓶,你们有吗?” 1936年的上海大陆新村九号,鲁迅已经病了半年多。 每天打针吃药成了家常便饭,那些黄色的小药瓶堆在角落里,成了儿子周海婴眼里的稀罕玩意儿。 孩子抱着空药瓶向小伙伴炫耀,阳光下瓶子泛着金光,平放时又透出咖啡色。 别人没有的玩具,成了他小小的骄傲,拍着手又跳又叫,全然不懂这些瓶子背后是父亲日渐沉重的病痛。 那年春天开始,鲁迅常卧床不起。从前家里宾客盈门,二楼的书房总挤满谈天的朋友,热闹声能持续到半夜。 如今为让他静养,客人极少上楼,整栋楼静悄悄的,只有小海婴在院子里骑自行车的身影和童稚的嬉闹声,像太阳底下蹦跳的光斑,搅动着沉寂的空气。 每晚睡前,小海婴必在楼梯口喊“爸爸,明朝会!”有一回鲁迅喉咙淤痰,回应声微弱,孩子没听见,便一声接一声喊起来。 保姆慌忙拉他上三楼哄劝:“别吵爸爸睡觉!”可孩子倔劲儿上来,喊声越来越急。 鲁迅挣扎着抬头,用尽力气连应两声“明朝会”,随即剧烈咳嗽。许广平闻声赶来责备儿子,孩子委屈大哭:“爸爸是个聋人哪!”她心头酸楚,却无法向幼子解释死亡为何物。 楼下客厅里,许广平一边缠毛线一边对萧红念叨:“周先生在北平那会儿,手按桌子一纵身就能跃过去……”话没说完,眼泪已滚了满脸。 她手里绕着的毛线是给海婴重织的旧衣,每年拆洗翻新,能省则省。 听见鲁迅在楼上唤她,忙抹了泪。怕丈夫瞧见红肿的眼,犹豫片刻才低头进屋,背过身问他要什么,手上毛线缠得又急又乱。 许广平的日子像陀螺般旋转。清早买菜,挑最嫩的菜叶、去骨的鱼肉,盛在小碟里端上楼。 半小时后再去收,饭菜原封未动。她皱眉喃喃:“人烧得厉害,什么都咽不下。” 丈夫的体重从年初直往下掉,秋后只剩三十八公斤,瘦得骨头支棱着。 她自己的衣裳磨破了领口,纽扣掉了也顾不上,和萧红合影时还要躲在人后遮住衣襟。 十月的寒气渗进窗缝。十八日深夜,鲁迅突发气促,手指发紫,美国医生诊断的肋膜积液被日本医生须藤误作哮喘,注射药剂后断言“熬过今夜就好”。 许广平握着丈夫的手守到凌晨,见他冷汗浸透单衣,蜷曲着身子喘不上气。 五更天,鲁迅忽然清醒要茶,喝了两口便陷入昏迷。五点二十五分,这位以笔为剑的战士再没醒来。 七岁的海婴被保姆拦在门外,觉察异样冲进屋时,只看见母亲攥着父亲逐渐冰凉的手。 东北作家萧军踉跄奔上楼梯,扑在床前嚎哭,呢帽滚落在地。 日本雕塑师拓制遗容面模时,石膏粘走鲁迅的眉毛胡须,孩子在一旁揪心得发颤——那曾为他涂痱子药水、买留声机的父亲,最后连毛发都留不住了。 葬礼上,十六位名人抬棺前行,巴金、胡风都在其列。 棺木覆着“民族魂”大旗,送行队伍排了几里长。坟前新栽的小松树在风里摇晃,像谁瘦削的脊梁。 日子翻过新篇。海婴牢记父亲遗嘱“莫做空头文学家”,考入北大钻研物理,成了无线电专家。 他中年时写《鲁迅与我七十年》,揭开一桩悬案:鲁迅肺病本可手术,日本军医须藤却坚持激素治疗致病情恶化。 更提起父亲咽气前两日,自己放学路上突闻空中传来“你爸爸要死啦”,似冥冥中的预警。 许广平余生三十年,校遍鲁迅手稿,接济着绍兴老家的朱安。 那包办婚姻里的原配,早把海婴当亲儿,临终前攥着孩子照片。 1968年冬,许广平病危时立下惊人之嘱:“不与鲁迅合葬。”她对身边人说:“先生已是民族象征,我这点私情不能扰了他的庄严。”骨灰最终撒在鲁迅墓前的松树下,没立碑也没留名。 那树后来郁郁苍苍,根须里缠着未竟的叮咛。 老话说,灯灭影不灭,人走情还在。大陆新村书桌上的烟灰缸早冷了,可药瓶的金光还晃在海婴记忆里,松涛声里也总夹着那句没听够的“明朝会”。 信息来源: 搜狐《鲁迅去世前一天干了什么事情,原来在死亡面前,伟大的人也变得平庸》 搜狐《鲁迅先生的最后时刻:瘦到38公斤,给好友写信,叮嘱夫人许广平》 百度百科《鲁迅与我七十年》 网易新闻《1968年,许广平病逝,不和鲁迅合葬,周总理:在鲁迅墓前撒骨灰》