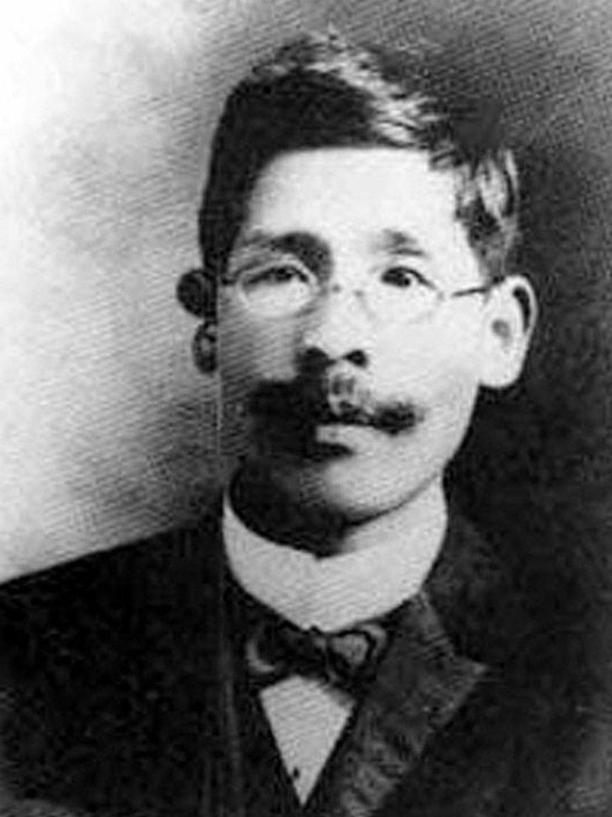

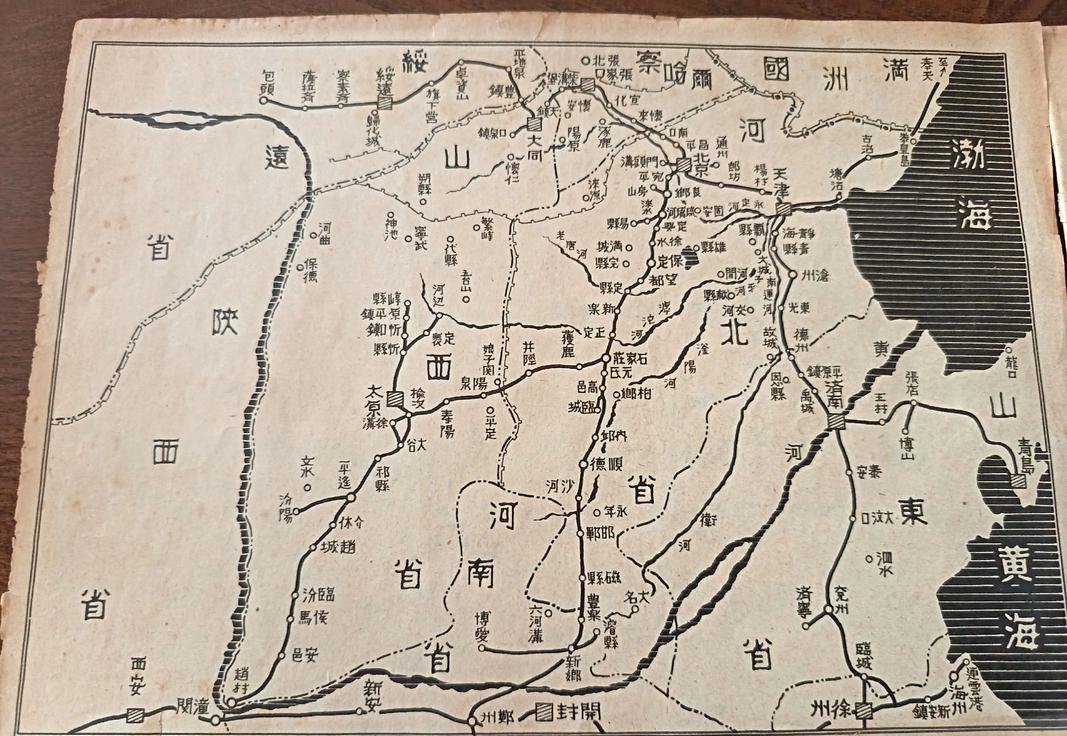

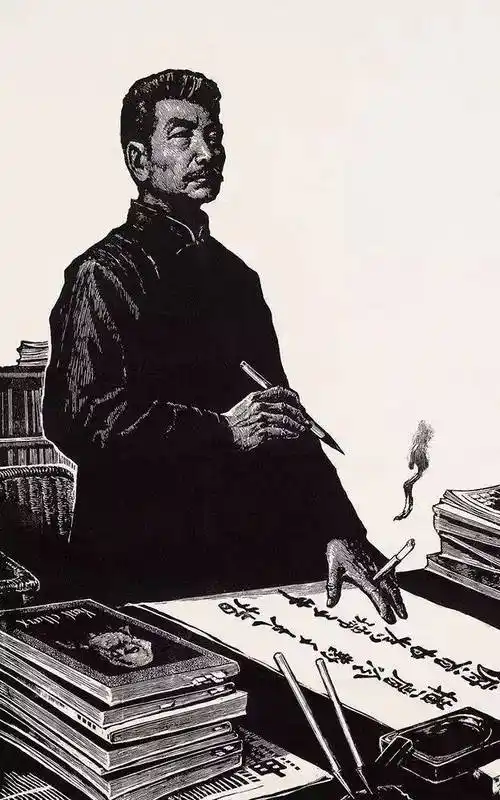

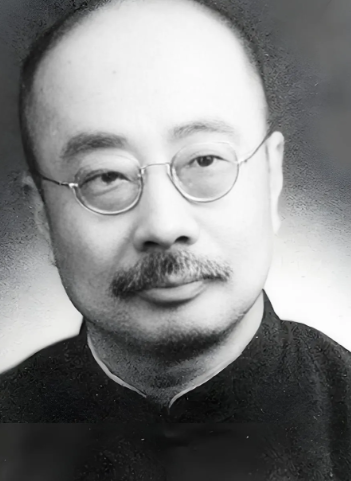

鲁迅在日本留学8年,最感激藤野先生。为此,他写下散文名篇《藤野先生》。令人尴尬的是,藤野先生对鲁迅印象不深。他模糊地记得鲁迅“不是非常优秀的学生”,还说“我没有送过照片给他”。 1904年秋天,23岁的周树人踏进日本仙台医学专门学校的大门,成了当地唯一的中国留学生。 解剖学老师藤野严九郎刚满三十岁,个子精瘦,留着八字胡,总夹着一摞讲义往教室赶,说话声调慢悠悠却带着顿挫。 这个看起来严肃的日本教师,后来成了鲁迅笔下“最使我感激”的人。 藤野严九郎对周树人的关照实打实。 他每周收走周树人的课堂笔记,用红笔从头改到尾,连语法错误都圈出来,还添上漏掉的知识点。 解剖图画歪了半寸,藤野直接点明:“这样好看,但解剖图不是美术”。 见周树人动手解剖尸体时犹豫,他又特意去问:“怕不怕?”生怕学生心里留疙瘩。 这些事儿在藤野眼里不过是尽老师的本分,可对身处歧视环境的周树人来说,像寒冬里递过来的一盆炭火。 当时的日本社会,中国人常被骂成“梳辫子和尚”,仙台医专那帮“爱国青年”更是明里暗里挤兑周树人。 考题泄露的谣言传得沸沸扬扬,硬说藤野提前给周树人透了题,否则“中国人咋能及格?” 直到同学帮着据理力争,风波才压下去。 但真正扎透周树人心口的,是霉菌学课上插播的日俄战争幻灯片——中国人给俄国当探子被枪毙,围观的竟也是一群中国人。 那一嗓子“万岁”的欢呼,把他逼上了弃医从文的路。 离开仙台前,周树人对藤野撒了个谎,只说想改学生物学。 藤野脸色凄然,默默递过一张照片,背面亲手题了“惜别”。 这张照片后来被鲁迅钉在北京西三条胡同书房的东墙上,半夜写文章犯困时,抬头撞见那道目光,立马咬牙继续握笔。 可藤野那头,记忆却模糊了。 多年后记者举着鲁迅遗照找上门,他盯着报纸怔了半晌:“周君有出息了啊!”又纳闷照片来历:“许是我妻子给的?” 他坦陈对周树人的印象:“不是拔尖的学生”,更想不通自己只改了几页笔记,咋就被当成了“唯一恩师”。 藤野后半辈子过得紧巴。 1915年仙台医专并入东北帝国大学,他因“学历不够”被刷下来,只能回福井县开小诊所糊口。 战乱年月,老百姓饭都吃不上,更别提看病,他硬是撑着听诊器熬到抗战结束。 1945年8月11日,日本投降前四天,藤野在饥病交加中去世,至死腰杆挺得笔直。 而鲁迅直到临终前还攥着照片念叨:“藤野先生怕是不在了吧?” 这段师生情谊没断在战火里,反倒被后人越擦越亮。 1983年,绍兴市和藤野的家乡芦原市结成友好城市,丁香树种在藤野纪念馆前,寓意“世代常青”。 鲁迅长孙周令飞往芦原跑了十几趟,2020年还在两地“云交流”活动上感慨:“祖父和藤野先生的友情,早成了中日友好的灯塔”。 藤野的孙子藤野幸弥也接过话头:“他们播下的种子,如今已长成森林”。 2025年8月11日,藤野严九郎逝世八十周年,福井县办了一场纪念展,他批改过的鲁迅作业本被印成册子,中日学生一人领一叠——红笔写的批注跨过世纪,还在纸页上发烫。 老话说“无心插柳柳成荫”,藤野当年随手添改的几笔红墨水,早漫出纸页,淌成了一道穿山越海的河。 信息来源: 绍兴网《师生“惜别”情深,友情“温暖”两城》 羊城晚报《民国往事:文本之外的藤野和鲁迅》 简书《读书之》

一别经年

写篇文章给自己镀金